「サンデー」「マガジン」創刊後、小学生は「マンガばかり読む」――ようにはなっていない 1960年代の読書史

拙著『「若者の読書離れ」というウソ』(平凡社新書)では、全国学校図書館協議会「学校読書調査」で毎年調べている小中高生が実際に「読んだ本」の上位タイトルに関する近年の動向から、中高生が読んでいる本を分析した。来年刊行予定の著作ではその歴史的変遷を追う。

その準備作業として、各種動向を定量的に把握・分析できるようにするために、1959年調査からある小中高生の「読んだ本」に関する学校読書調査のデータ約85年分をExcel/スプレッドシートにまとめ直すという地獄の作業をしているのだが(つらい……)、学校読書調査のデータは雑誌「学校図書館」の毎年11月号か、毎日新聞社が2019年調査分まで刊行していた『読書世論調査』の年史に掲載されている。

作業ついでに「読書世論調査」「学校読書調査」に載っているアンケートで興味深いところも拾っているので本ニュースレターで(今後も時折)つらつらと紹介しつつ、現在の読書環境や傾向との違いを見てみたい。

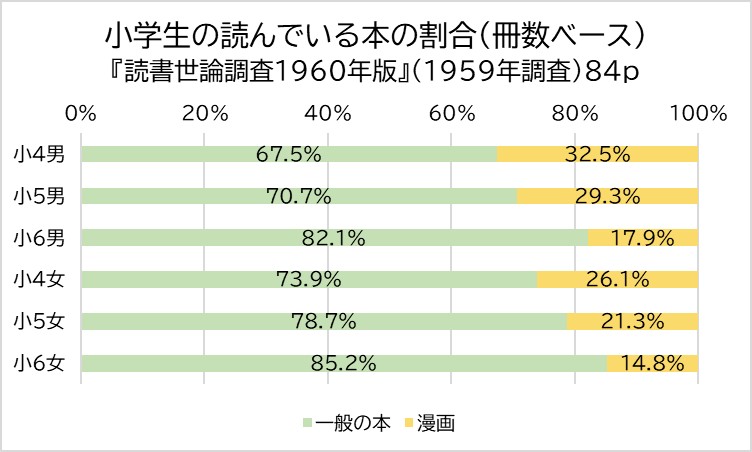

1959年調査での小学生のマンガとマンガ以外の書籍の冊数ベースでの割合を見ると、圧倒的に書籍の方が多い。なぜこれが興味深いかといえば、1959年3月に日本初の週刊少年誌「少年サンデー」「少年マガジン」が創刊されているからだ。当時はマンガの割合は決して多くなかったが(とはいえほかの子ども向け月刊誌と比べれば多い)、ここから私たちがイメージするようなキャラクター中心で牽引する週刊少年マンガが生まれていく(くわしくは米沢嘉博の著作などを参照)。

週刊少年誌が登場してすぐのころは子どものマンガ読書の割合は「冊数」ベースで見てもせいぜい1~3割台だった。

しかも小4から小6までのあいだですら、なだらかにマンガの割合が減っていっている。大人漫画はそれはそれで存在していたが(とはいえ劇画から派生・拡散するかたちで成立していった現在の青年マンガとは大きく異なる)、「マンガは子どものもの」それもかなり低年齢向けを中心にしていたことも、ここから推察できる。

もっとも、注意点もある。私たちがよく知るコミックス単行本は1960年代後半に登場した(くわしくは山森宙史『「コミックス」のメディア史』参照)。したがって、ここで言われている「漫画」はコミックスではない。縁日や駄菓子屋で買える赤本、豆本、あるいは貸本屋で流通している貸本マンガも含めた「マンガを収録した書籍」である。

また、読書世論調査や学校読書調査では「雑誌」と「書籍」を極力分けてカウントしている。質問自体が「教科書・参考書・雑誌をのぞいてどんな本を読みましたか」である。したがって「漫画少年」「漫画王」「りぼん」「なかよし」といった月刊マンガ雑誌は基本的にここに含まれていない(答える側の小学生が雑誌と書籍の違いがよくわからず、無視している子もいただろうが)。

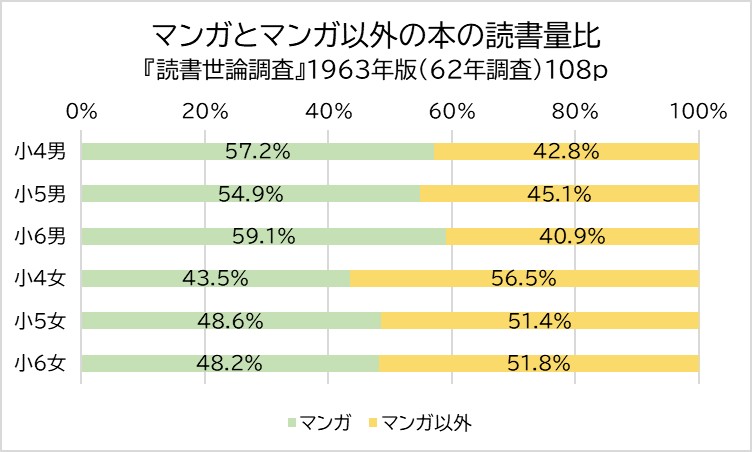

ところがわずか3年後の1962年調査になると男子ではマンガのほうがやや多く、女子でも半々、それも学年を追うごとにマンガの比率が減っていくという傾向がなくなっている。

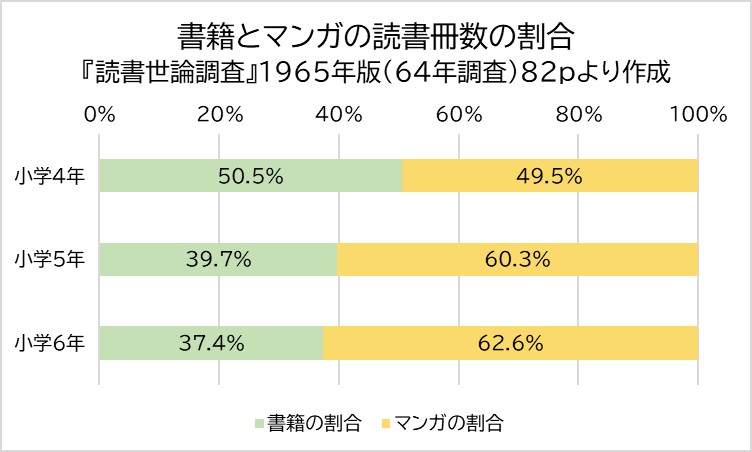

1964年になると小4から小6にかけてむしろマンガの割合が増えていくように逆転する。

実数で書籍:マンガを見ると

小学4年 4.7冊:4.6冊

小学5年 3.95冊:6.0冊

小学6年 3.95冊:6.6冊

である。

『読書世論調査』1965年版(64年調査)87pでは

マンガ本を読んだという者は、小・中学校では他の種類の本をはるかにこえて、高い読書率を示している。なかでも小学校6年生男子は88.2%、女子84.0%が最高率で読んだと答えている。学年を追うにしたがい読書率は減少しているが、中学3年生でも男子68.4%、女子61.9%の読書率である。これは別の項目にあらわれているように、児童・少年・少女向き週刊誌の購読率が雑誌のうらではもっとも高いこと、その雑誌はほとんどマンガを載せていること、そして、雑誌は友人間の貸借、まわし読みなどでよく読まれているという背景が考えられる。

しかも、高校生でも1年生ではまだ5割以上が愛読者であり、高校3年生でさえ男子37.4%、女子23.8%の読者がいることは最近の著しい現象とみてよいであろう。高校生になってはじめて、世界文学や日本文学がマンガの読書率をこえていることは注目してよいことであろう。

なお、マンガの読者を男女別にみると、小学校4年生から高校3年生まで、男子の読書率が女子より優位にあるのが特徴である。

とまとめている。

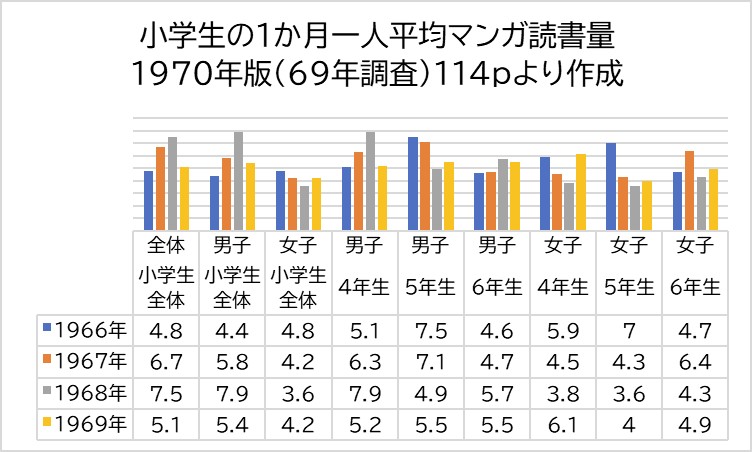

しかし、ではそのあとどんどん小学生のマンガ読書量が増えていくかと言えばそうではない。

学校読書調査/読書世論調査ではときどきしかマンガの調査を行っていない(しかも経年比較できるような設計になっていない)から不明なことも多いが、60年代後半に入ると横ばいかむしろ減少している。

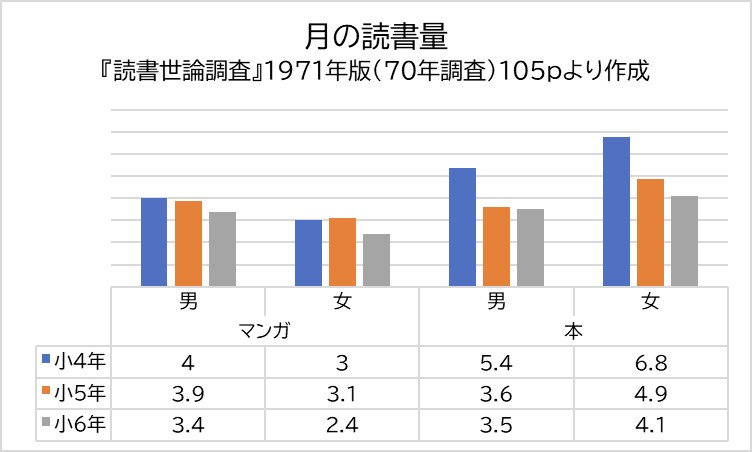

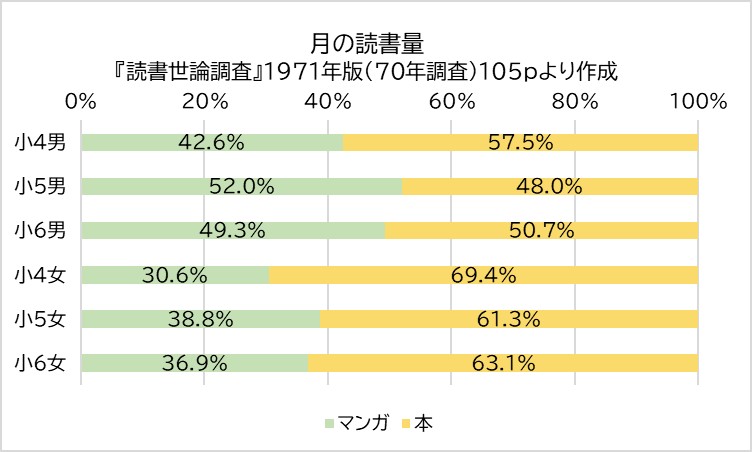

そして1970年になると再び書籍のほうがマンガを上回るように逆転する。ここまでのデータと比べやすいように比率に直すと下記である。

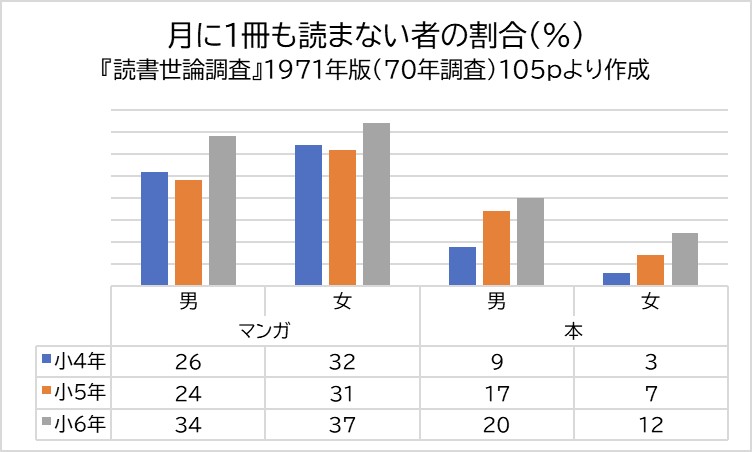

不読率もマンガのほうがはるかに高い。

ただここで疑問に思う人もいるだろう。

50年代末に週刊少年誌が登場し、続いて週刊少女誌もあらわれ、1968年には週刊少年ジャンプが創刊されている。一方で、まだコミックス単行本は黎明期であり、今のように雑誌連載したらすぐコミックスになるようなビジネスモデルではなかった(これも前掲の山森の本に詳しい)。

したがって、子どもはマンガ単行本ではなく雑誌で読んでいたのではないか、と。

ところが『読書世論調査』1972年版(1971年調査)27pでは

さしものマンガ・ブームも、70年あたりをピークに、ようやく下火になってきたようだ。ファンが圧倒的に多い少年少女雑誌が、ひとところに比べて6割方減ったし、ファンの好みも大人と子供とでは一線を画すようになってきた。(中略)“マンガ王国”にも転機が訪れたといえるだろう。

とまで書かれている。雑誌のほうも減っていたのである。

マンガ史的には、当初貸本マンガで勃興した劇画が「少年マガジン」に進出を果たして席巻し、『あしたのジョー』が社会現象になり、小学館の「ビッグコミック」をはじめ青年マンガ誌が1960年代後半に登場し、70年代初頭からはいわゆる花の24年組(萩尾望都はこの用語を嫌っているため、使うのがためらわれるが代用できる用語がないため便宜的に使用する)が少女マンガに台頭してくる。

しかしその一方で、そうした対象年齢の上方への拡張、「青年や大人も読める」マンガの登場は、小学生への訴求力の喪失を伴ったものだったことが、読書調査からは見えてくる。

明確に小学生をターゲットにしたコロコロコミックやちゃおの登場は、ここからさらに5年以上あとの1977年のことである。

従来、このあたりの話は当時読者だった人間や作家、出版社側の証言で語られてきたと思うが、読書世論調査や学校読書調査を参照すると定量的にも裏づけられる。

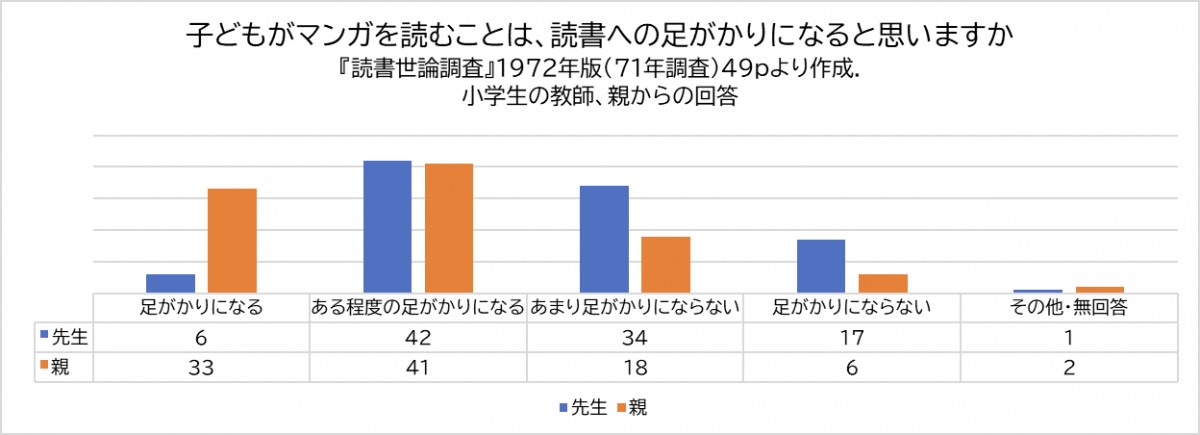

また、おもしろいのは1970年代初頭にはすでに親は「マンガを読むことは、読書への足がかかりになると思う」ほうが多数派であり、否定派が半数を占める教師とは対照的なことだ。

今でも学校図書館にマンガ(やラノベ)を入れられない理由として、予算の制約を除けば「国語科の教員からの理解が得られない」「保護者からの反発が」という話が司書からあがる。

だが、定量的に見れば半世紀以上前から、親はすでに7割がマンガ否定派ではない。

■告知

すでに登録済みの方は こちら