『この時代に本を売るにはどうすればいいのか』という本が出ます

目次

はじめに

第1部 出版業界の課題の本質――「書籍と雑誌」「読むと買う」「子どもと大人」は別の話

第1章 『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』はどこが間違っているのか

第二部 打ち手としてのデジタルパブリッシング/出版DX

第2章 マンガがDXに成功し、V字回復できたのはなぜか

第3章 「ウェブ小説書籍化」は世界共通のビジネスモデル

第4章 ニューヨークタイムズ

第5章 ビッグ5

第6章 書店はどうするのか――欧米の本屋のDX

第7章 理論編:売上を伸ばすプロモーション施策を考える前に知っておきたい不都合な真実

終 章 まとめ、そして個人でもできること

おわりに

発売1か月前となりました。くわしい目次など、中身を切り出しつつ告知していきたいと思います。

ご興味ある方はぜひイベント、講演その他気軽にお声がけください。

■告知

『文春ムック 文藝春秋オピニオン 2026年の論点100』に書店振興について寄稿しています。

いよいよ11月23日(日)にジュンク堂書店池袋店で14時からみちねこさんとのトークショーです。オンライン、アーカイブ配信ありですので遠方の方などもぜひ。リアルの参加者にはサイン会ありです。学校読書調査をもとに小中高生(小4~高3)「読んだ本」上位20タイトルをまとめたリストの2020年版と1960~2025年オールタイムベスト版を参加の方には配布します。まあその話にどのくらい時間を割くかというとそこまで割かない気もしますが、子ども・若者の読書に関わる方には多少なりとも参考になる情報ではないかと思います。

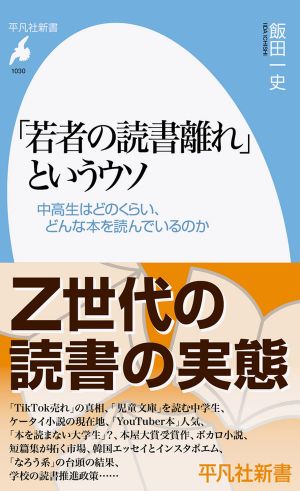

いま、『「若者の読書離れ」というウソ』の続編のような本として『小中高生の読書史』を書いています。そのために、1959年から2025年までの65年くらいの学校読書調査の「読んだ本」上位タイトルを全年度、全学年、全書名をGoogleスプレッドシートに打ち込んだのですよ。AIにOCRさせたりしましたが、精度は完璧ではないので、セルを25000行以上、目視で確認しつつ調整・修正しました。

『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか』を書き終わったときに「こんなに調べ物が大変な本はもう二度と書きたくない」と思ったのですが、気づいたら似たような地獄に入り込んでいて心底後悔しました。ははは(乾いた笑い)

ただ、さらに学校読書調査では記載されていない著者名、内容・ジャンルのタグ、ページ数、出版年、レーベル名、出版社名の情報を追加して多面的に分析できるようにしていこうと思っています。

こちらの本はまだ全然書き終わっておらず、出るのは来年どこかです。また、かけた労力をすべてアウトプットできるほどの情報量は一冊の本には到底収まりきらないことは確定していますので、10代のよく読んでいる本の変遷に関心ある方は講演、寄稿その他お声がけください(とはいえ元データの第三者への提供は今のところ考えていません)。ジャンル別ごとの上位ランクインの割合や具体的なタイトルのうつりかわり等もまとめられますので。

あと小中高生の読書史、とりあえず「読んだ本」編を書いていますが、それだけで本一冊分になってしまうので別途「読書・本の購買行動編」も書く必要があると思っています。

こちらはデジタルパブリッシング、出版DX絡みでの登壇です。インプレス『電子書籍ビジネス調査報告書』系のお仕事。

といっても『この時代に本を売るにはどうすればいいのか』がそういう本であるように、私はデジタルコンテンツ化を推し進めればそれだけでいいとはまったく思っていません。電子書籍市場は欧米ではすでに停滞しており、むしろデジタル、動画を使って紙の本を売っていくことに非常に力を入れています(もちろんデジタルオーディオブックなど新しい市場の開拓にも力を入れている)。ここが日本は遅れている。また、日本国内でもマンガなどデジタルメディアを使ってコンテンツのプロモーションがうまくいっているジャンルもあり、それも紙を売るために参考になると考えています。したがって「デジタルの動向・力を紙に活かすには」という視点で、「うちは紙を主にしているから」という方々にもご関心をもっていただけたらありがたいです。

むろん、出版社や書き手にとってはデジタルコンテンツからの収益拡大も重要です。

このあたり、書店や取次は当然紙のプライオリティが高く、出版物・ジャンルや書き手によってはデジタルの方が優先度が高い場合もあり、立場によって利害が一致しない部分があります。ただ紙とデジタルをvsとかorでとらえて近いところで戦うのではなく、大局的に見れば、紙もデジタルもとにかく売れて読まれるのがいちばんいいのであって、私としては「どちらも拡大をめざす」「あらゆる読書、出版物の購買を肯定する」というスタンスで発信していますし、そのほうが生産的だと思っています。

(もちろんデジタルテクノロジーでなんでも解決するわけはないので、それ以外の方向からも取り組む必要はあります。ただ1冊の本やひとつのイベントで語れるのはほぼ1テーマですので)

あと全然関係ない話ですが、本Newsletter、基本的に平日に配信することにしました。これまでは土日に書いていたのですが、休みの日に書こうと思ってもつかれて動けないとか子どもとの予定が入っていて書けないときが最近しばしばありまして。そうすると書けないでいることがプレッシャーになって土日に休んだ気がせず疲労が蓄積していく……という悪循環に入っているな、と。なので休むときはきっちり休んで回復するために、平日配信にします。ではまた

すでに登録済みの方は こちら