新聞はいつから、なぜ「読解力」について騒ぎ始めたのか

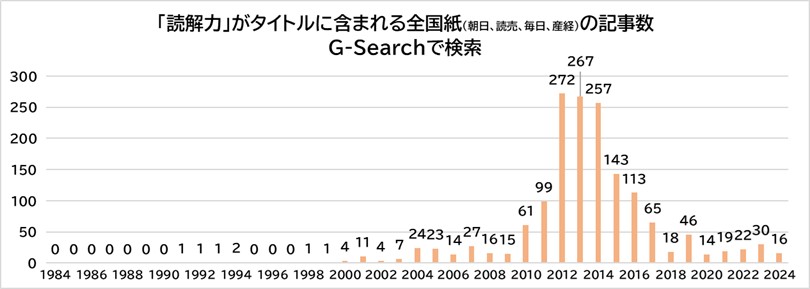

まずはグラフから見てもらいたい。

「読解力」がタイトルに含まれる全国紙(朝日、読売、毎日、産経)の記事数を新聞・雑誌記事検索サービスG-Searchで調べると、1990年代まではほとんど0~2しかなく、2000年代に入ってから増え始め、2010年代初頭にピークを迎えていたことがわかる。

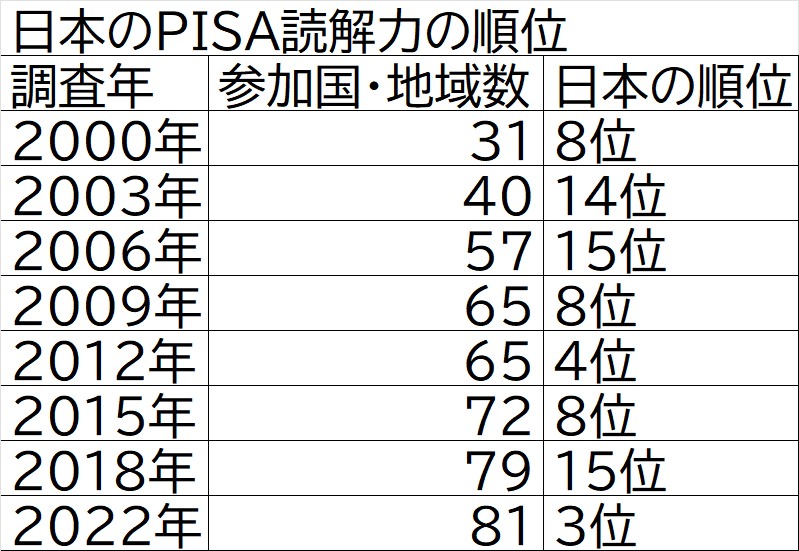

2000年代に入ってから増えるのは、OECD加盟国の15歳を対象にした学習到達度調査PISAで読解力(Reading Literacy)が数学、科学と並んで対象になったからである。

つまりそれ以前には、国語や英語に絡めて読解云々と教育界、受験産業で語られてはいても、新聞が取り上げるような話題ではなかった。国語教育学では学習指導要領および学習指導要領解説の記述を参照しつつ、読解指導と読書指導を分けて議論・実践してきた歴史があるが、その世界の外側では「読解力をどうやって上げるのか」といった話は取り立てておおごとにされてこなかった。

ところが「国際比較」するPISAが2000年に始まり、その調査結果が2001年に発表されると国と国を比べるものであることによって「国家的課題」として「読解」がフィーチャーされ、新聞も取り上げ始める。

このへんの話と教育政策、子どもの読書推進に関連する法律や運動がいかに結びついていったのかは拙著『いま、子どもの本が売れる理由』(筑摩選書)に書いたのでくわしくはそちらを参照いただきたい。

本記事で取り上げたいのは、2010代前半になぜここまで急増しているのか、という話だ。PISAの結果自体は2006年調査(2007年発表)で15位と底につけたあと2009年調査(2010年発表)、2012年調査(2013年発表)では順位は持ち直しているので、そこまで騒ぐ必要はないはずなのだ。

新聞記事数を表にしたもの。前掲グラフと同じデータ

2010年ごろから急増した記事の内訳を見ると、ベネッセと朝日新聞社が2011年5月を初回とする「語彙・読解力検定」を実施するにあたって、頻繁に関連記事を掲載し、また、全国各地で行われる試験会場の案内なども逐一記事化していたことが大きな要因となっている。

言ってみれば朝日の商売の都合で私たちは「読解力」について頻繁に目にするようになったと言っても過言ではない(新聞記事はYahoo!ニュースその他に転載されるから、朝日に閉じて増えたわけではなく、ウェブ上のニュースメディアでも大量に投下されたことになる)。

ただしベネッセと朝日の語彙・読解力検定は2018年に終了する。検定自体は定着しなかった。

するとPISAの発表がない年は10~20台の記事数に落ち着く。

注目したいのは語彙・読解力検定が終わろうというころから、代わって「読解力」をタイトルに含む記事に散見されるのは

・子ども4人を全員東大に入れた佐藤ママこと佐藤亮子が「こうすれば子どもの読解力が上がる」と語る記事

・PISAとも従来の国語科の読解とも異なる独自定義の「読解力」を持ち出してRST(リーディングスキルテスト)を売り込む数学者でAI研究者の新井紀子の記事

・読売新聞を中心としたNIE(「新聞を教育に!」)が読解力向上に役立つと謳う記事

になる点だ。

つまり「読解力」報道は、日本においては「読解力向上のためにはこれをやりましょう」と説く教育・検定ビジネスと分かちがたく結びついている。

事実としてはこうなのだが、ではこれをどう評価すべきかについては、視点によって異なる。

一個人、市民としては「昔は気にしていなかった読解力についてつけ込んであれこれカネを出させようとする勢力には気をつけよう」「本当にそんなに気にしないといけない話なのか、冷静に考えて」という話になる。

PISA的な視点での読解リテラシーの測定は、PISA以前には存在しない。さらにPISA以前には日本では経年比較できるかたちで読解力について測定してこなかった。したがって21世紀以降と20世紀までを比べて「読解力が下がっている」とか言う人は全員間違っている。そもそも測っていないものを比べることはできない。「わからない」としか言いようがない。印象論で下がっていると言うことが許されるなら、印象論で上がっていると言うことも許されるわけだが、基準や根拠がなければ結論も出しようがない。無意味な発言だ。たいていの子ども・若者劣化論は、昔からそうだった可能性や、昔の方がひどかった可能性をハナから検討せず、自分の身のまわりの経験談からしか語らないので、不誠実でもある。

また、PISAと国語科の読解の領域は違うので、両者を混同して話すことも間違っている。英検とTOEICを単純比較できないのと同じである。

一方、教育業界としては、読解力について不安に思う人が増えるほどそれに対応する講座・検定の需要が高まるのでありがたいし、ほかにも同じように利用できる社会的なホットトピックがないか探していくとビジネスチャンスになる、という話だ。ただ、その代わりに従来型の国語、英語における「読解」の定義とPISAの読解リテラシー、新井紀子がRSTで測定している読解力がそれぞれ指し示しているものが違うという点をまず理解しなければならないし、ごっちゃにして読解力云々と言ってくる保護者や政治家等々に対していちいち「それはですね」と説明しなくてはいけない面倒くささを背負ってしまった点にはご苦労様ですと言うしかない。

新聞業界も、新聞を読み、活用することが読解力向上につながるのだといった世論形成および政治家へのロビイングによって学校図書館への新聞配架予算を勝ち取っている。

出版業界も、PISAの読解リテラシーのスコアが読書量(とくにenjoyable readingをしているかどうか)と相関があるという調査結果などから教育政策に読書推進が反映され、自治体の読書推進計画予算にも反映されてきたことで恩恵を受けてきた歴史がある。

こういった読解力問題を読書や本の購買につなげる言説を展開してきた人たち、読解力ビジネスに携わってきた人たちに「20世紀まではほとんど読解力なんて問題にされてませんでしたよね」と言ってもやっていることに水を差すだけで歓迎されないだろう。

いや、本を読むことがPISA型読解力につながる点は事実なので、私はその点まで否定しているわけではないけれど(なおRSTの結果は読書量と関係がないと新井が再三書いている)。

とはいえ日本の読書推進運動の歴史において読解力向上が目的としてそれなりにフィーチャーされるようになったのは間違いなくPISA以降の話である。「学力向上のために本を読もう」と言ってきたのは国語科における「読書指導」の領域であって(いや、実際にはそれすらあまり言ってこなかったのだが)、民間の「読書推進」では学力については――気にする保護者も多いので一応触れるけれど、どちらかといえば――副次的な効果として期待されるものにすぎなかったのである。

そもそもPISAで高いスコアや順位を取ることに何の意味があるのか、PISAとは何のためのテストなのかという話を新聞がすることはほとんどない。何のために読解力を高くしないといけないのか、なぜ高いほうがいいのか、あるいは高くするために実施する教育投資と、それ以外への予算や人的リソースの投資とどちらが重要なのか。こういう視点や議論がないのに、ただ上がった下がったと一喜一憂するのは、遊んでいるゲームのスコアやランキングを気にするのと同じであって、社会的には無意味である。

■告知

10月8日15時~ 電流協アワード2025 受賞記念セミナー 『デジタル絵本サービス「絵本ナビ」の挑戦と未来』にて絵本ナビ金柿秀幸さんと対談します。子どもの本とデジタルメディア、ECの現在、小売サイドからのIP展開の可能性についてうかがおうと思っています。

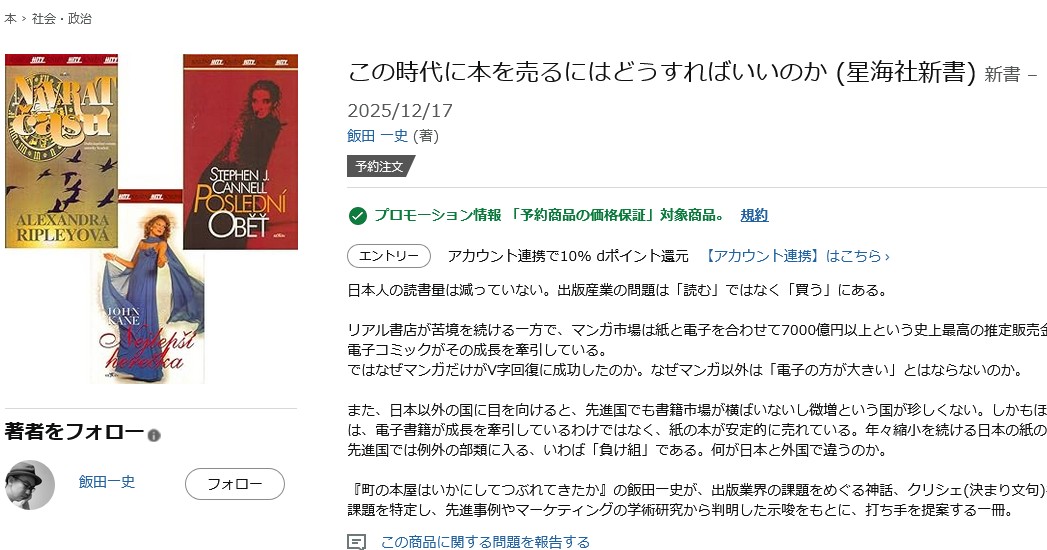

10月9日まで書店員が選ぶノンフィクション大賞2025ノミネート作品フェアが丸善やジュンク堂書店各店で実施中です。拙著『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか』もノミネートされています!

10月23日16時30分から図書館総合展@パシフィコ横浜にてサイン会します。時間までは朝から会場をうろうろしたりほかのイベント聞いたりしていると思うので図書館関係者の皆さまよろしくお願いします。

今回の記事にも書いたようなネタも盛りこみつつ、11月1日にて福井県立図書館で「『子どもの本離れ』『国語力・読解力崩壊』というウソ」と題して講演をします。北陸にうかがう機会なかなかありませんので、福井および近隣県の皆さまよろしくお願いします!『「若者の読書離れ」というウソ』関連講演もまだまだ続いています。

そのほか

・10月22日(水) 東京都市町村立図書館長協議会にて子ども・若者の読書について講演(図書館長・職員向け。一般参加不可)

・10月29日(水) 兵庫県書店組合で『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか』関連講演。一般参加不可

・10月31日(金) 福井県立図書館にて図書館向けに『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか』関連講演。一般参加不可。

・11月7日(金) 千葉県立図書館にて県内図書館長向け講演。『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか』および書店と図書館の連携について。一般参加不可。

・11月14日(金) 日本新聞協会にて講演。新聞社、出版社のデジタルシフト、マーケティングについて。一般参加不可。

・11月18日(火) 宇都宮市立中央図書館にて栃木県公共図書館員向け講演。『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか』および書店と図書館の連携について。一般参加不可。

・11月23日(日) ジュンク堂書店池袋店にて木下通子(みちねこ)さんと若者の「読む・書く」について対談。一般参加可。オンラインあり。案内ページももうすぐできます。ぜひご予約・ご来場ください!

……と10月~11月はほぼ毎週どこかしらに登壇します。

今週も10月3日(金)に専修大学・中垣恒太郎先生の「サブカルチャー論」にてゲスト講師として『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか』の話をしてきました。

読書の秋ということもあってたまたま重なっているだけですので、執筆・講演のご相談は遠慮なくお声がけください。原稿も粛々と書いています。ではまた

すでに登録済みの方は こちら