70年代まで読まれた「名作」は戦中から読まれていた 小中高生の読書史

戦後の小中高生の読書史についての著作を準備していることもあって、戦前の読書調査について書かれた和田敦彦『読書調査の歴史と資料 戦前・戦中』(樹村房)と『戦下の読書 統制と抵抗のはざまで』(講談社選書メチエ)を読んだ。

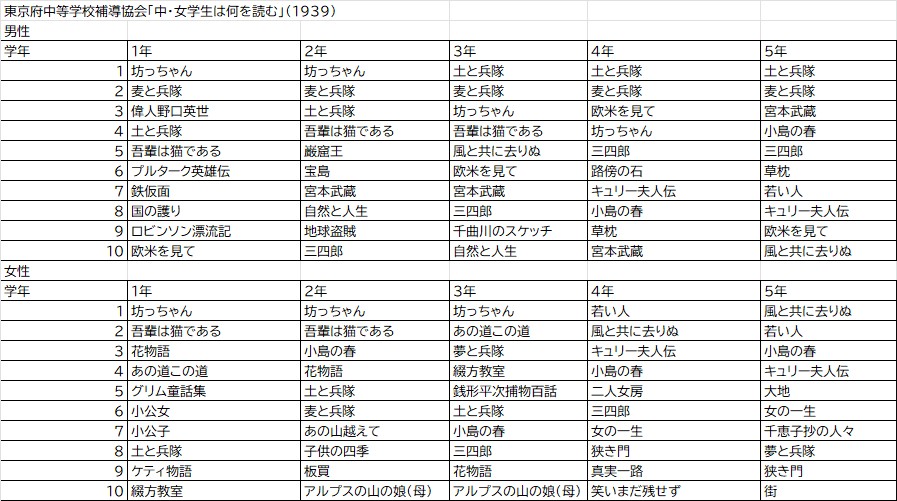

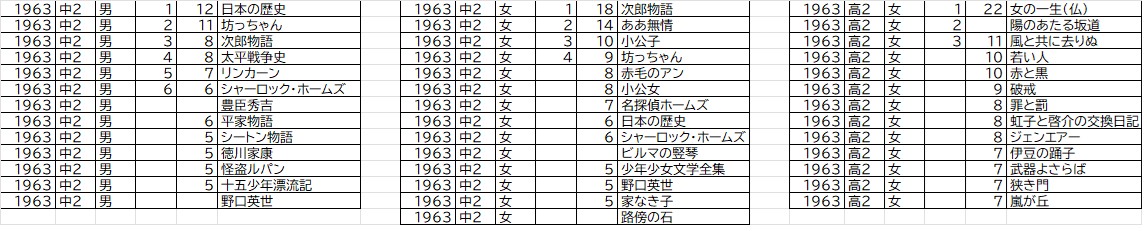

興味深く思ったのは、戦後にも読まれ(あるいは今でも)「古典」「名作」とされているタイトル、あるいは「偉人の伝記」とされているその偉人のセレクトが、戦前から継続していることが少なくない点である。

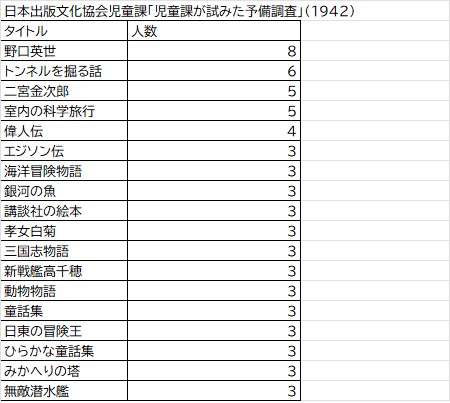

まず児童(小学生)から見てみよう。

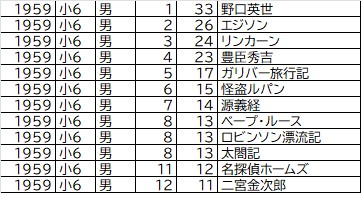

学校読書調査で読んだ本のタイトルが初めて掲載された1959年の小6男子ではこうだ。

野口英世、エジソン、二宮金次郎が重なっている。また、三国志は戦後長くランクインしている。

なお野口英世の伝記は2017年まで学校読書調査上に登場する。

黄熱病の治療法を発見云々といった、筆者が子どものころ読んだ伝記マンガには普通に書かれていた「業績」のほとんどは、実際には野口の死後10年も経つと感染症研究の世界では否定されていた(いまの伝記マンガにはそのことが一応は触れられている)。

しかし、日本では「手の障害がありながら努力と母の献身で成功した」という物語が愛されつづけた。

近年の『ざんねんな偉人伝』などでは野口が金遣いが荒く、留学資金を放蕩で使い果たした点までは書かれているが、被験者の同意を得ずに人体実験を行っていたことなど研究倫理上の問題に触れられるのはまれである。

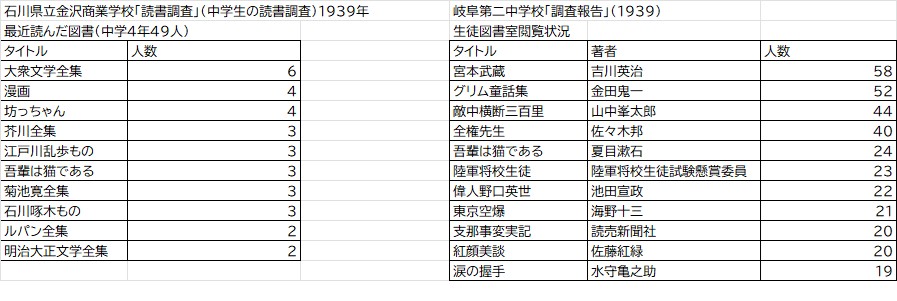

本題に戻る。次は中学~高校を見てみよう。旧制中学や女学校、実業学校は今の学制では中1~高2までの5年(女学校は4年制もある)である。

高校生の読んだ本は1963年から調査が始まっているので、1963年のものを引いてみよう。

ほかにも戦前から戦後まで長く読まれた作品としては『ロビンソン・クルーソー』『宝島』『アルプスの少女』『宮本武蔵』『キュリー夫人』、江戸川乱歩等々がある。漱石は『こころ』『坊っちゃん』『吾輩は猫である』は根強い。

このような名作中心の読書は1970年代後半まで続き、80年代なかばになるとかなり傾向が変わっている。

逆に言えば、少なくとも判明している範囲で言えば、1930年代後半から40年以上も代わり映えしないタイトルが上位にあり続けた。

その間も児童・生徒向けに現代作家が新作を書き続けていたにもかかわらず、あまり入っていなかった(学校読書調査で現代作家はどのくらい読まれているのかに関して別途調査されたことすらある)。その入れ替わりの乏しさは、それはそれで異常に思えるが……。

和田敦彦『戦下の読書』は、戦前の読書調査は「読書指導」の前提とすべく行われていたことを強調している。つまり1938年の国家総動員法以降の読書調査に登場する「古典・名作」とは、総力戦体制下の統制的な価値観で許容、推奨されていたものでもある。

当時の児童・生徒・学生がそうした「指導」、思想統制を決して無批判に受けいれていたわけではないことにも和田は注意を促している。とはいえ野口英世や二宮金次郎、エジソンの伝記から子どもが受け取るものといえば努力・勤勉さの大切さであるとか、科学、テクノロジーの発展に身を捧げることが世の中の役に立つ、といったメッセージだろう。それは戦前も、戦後も変わらない。

今日でも児童・生徒に対してしばしば「名作を読んでほしい」と語る大人は多いが、戦後の大人がえらんで刊行し、書店や図書館、学校や地域の文庫に置いた「名作」のセレクトや作品に込められた主張に、戦前的な価値観からの連続性も含まれていることは無視すべきではない。

古典・名作中心の読書が終わっていくひとつの大きなきっかけは、横溝正史の『犬神家の一族』が角川春樹のもとで1976年に映画化、1977年にドラマ化され、テレビで大量のCMが打たれて成功したことにある。『犬神家』は1977年には学校読書調査に初登場し、以降、同様の角川商法によって横溝作品や赤川次郎作品などが次々にランクインするようになる。

そうして子どもが読もうと思う本を認知する経路が変わり、文庫やノベルスで現代作家の旧作・新作を読むのが一般化する。

横溝の金田一耕助シリーズは今で言う「因習村」ものだ。1946年に復員した探偵が、およそ前近代的な風習・掟のある農村や島、山間部を舞台に、戦中の人間関係が絡む事件を解決していくというストーリーである。

同作が「戦前」からの価値観や習慣を引きずった読書を終わらせる転換点となったのも因縁めいている。

さらに、奇しくも1977年からの学習指導要領では国語科から「読書指導」に関わる記述が実質的に消え、1998年改訂までの約20年間なくなる。1958年からの20年間は「読解指導」と「読書指導」の2本立てだったが、ほぼ読解指導に集約される。

(学校読書調査上で小中学生が実際に「読んだ本」の調査が始まるのは、58年の学習指導要領が発表されたあとからだ。とすれば、少なくとも全国学校図書館協議会は当初、戦中同様に「読書指導」のための「読書調査」として設計したのだとみてもおかしくないだろう)

ともあれ戦前から戦後にかけて続いてきた国語科における「読書指導」なるものが、国家の教育プログラムからいったん途絶したのも1977年だったのである。

そして70年代後半から90年代後半までが小中高生の書籍の不読率がもっとも上昇していく時期であり、同時に、雑誌がもっとも売れた時期でもあった。

■告知

韓国漫画・ウェブトゥーン史のロングバージョンの連載をYahoo!ニュースでしています。漫画家の社会的な位置づけと国家による規制、流通構造が日本とぜんぜん違うんですね。

『ほんとうの定年後』『ほんとうの日本経済』の坂本貴志さんのリクルートワークスの研究チームによる中小企業の人手不足対策のインタビュー記事の構成をしています。聞き手にクレジットされている岩出朋子さんと大学院で同期でして、彼女からお声がかかり、手伝いしています。

しばらくアーカイブ配信のチケット販売してます。よければ学生・書店員・司書割ありますのでぜひ。

10月8日に絵本ナビの金柿さんと対談します。オンラインあり。リアル会場は半蔵門です。ぜひお申し込みいただければ。

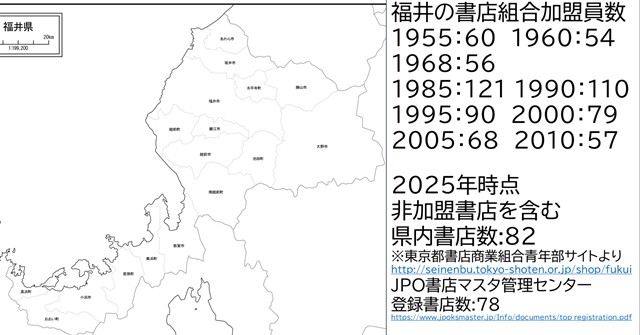

『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか』ノミネートされています。丸善、ジュンクにお立ち寄りの際はぜひ覗いてみてください。

あと公式の告知がまだ出てないですが、

・10月23日(木)の「図書館総合展」@パシフィコ横浜で16時半から『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか』のサイン会をします。この日、図書館総合展に行くので図書館関係者の皆さまよろしくお願いします。

・読書週間のイベントで10月31日~11月1日の2日間、福井県福井市に滞在します。片方は図書館向け講演、片方は一般向けに講演します。正確に言うと、10月29日に兵庫(神戸)に行く都合もあり、30日から福井にいます。

・11月23日に木下通子さん(みちねこさん)とジュンク堂書店池袋店で中高生の読む・書くについて対談します(オンラインチケットありのはず)。

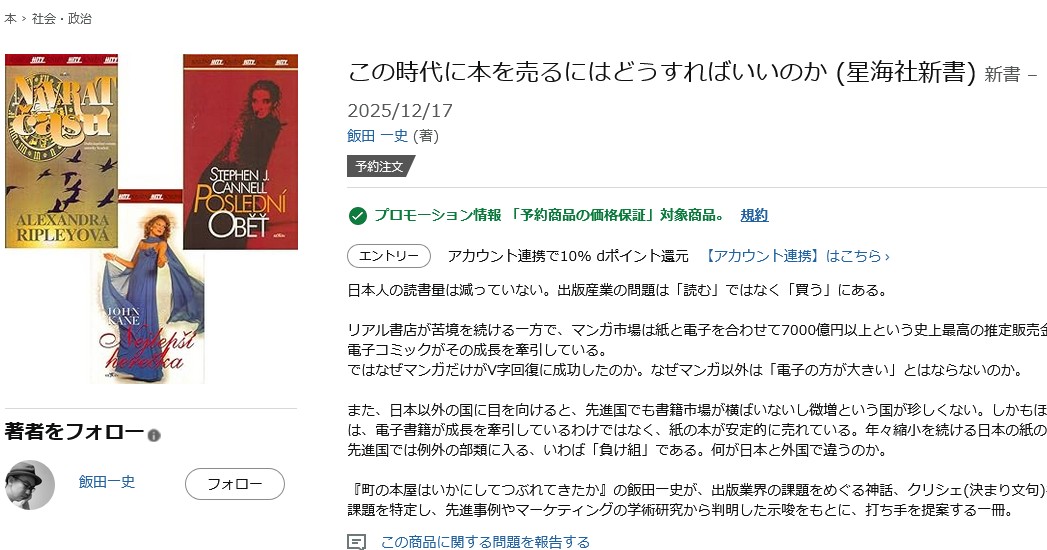

・年末に星海社新書から新刊が出ます。『この時代に本を売るにはどうしたらいいのか』(仮)です。タイトルは本決まりではないですが方向性的にはこんな感じのタイトルになります。

もろもろ、詳細決まり次第お知らせします。

すでに登録済みの方は こちら