戦前には書店組合の会長職が一大利権だった…福井の本屋の話

出版関係で福井県といえば真っ先に思い出されるのは書籍化もされた福井県立図書館の『覚え違いタイトル集』だろう。司書のレファレンススキルの高さと利用者の覚え間違いのおもしろさが融合している。

作家では本屋大賞受賞作家である宮下奈都さんが福井市在住である。ほかに谷崎由依氏などが福井市出身、『だるまちゃん』のかこさとしさんが越前市出身、等々。

本屋で言うと北陸および関東に展開している勝木書店が有名である。

歴史的に見ると近代の北陸の出版文化は、戦前には四大取次(東京堂・北隆館・東海堂・大東館)の一角を占めていた北隆館と不可分である。

北隆館の歴史は『北隆館五十年史』が国立国会図書館デジタルコレクションで読める。

雪深く、山間地も多い北陸では、明治に入って東京や横浜で刊行された新聞が届くのに発行日から一週間遅れということもあったことから、北陸エリアを中心とした取次(新聞売捌業)が始まったのである。

鉄道の整備が進むまでは船便でぐるっとまわって敦賀港まで出版物を運んだり、馬車を使ったり、そして船や馬車が使えないところは徒歩で――豪雪地帯では吹雪だろうとかんじきを履いて――各地に配達していた。

もっとも、鉄道ができても各書店が駅まで本を取りに行ってリアカーや自転車、荷車に積んで運んでいたのであり、今のように店で待っていれば本が届くようになるのは、戦後にトラック配送が普及して以降のことである。これまたデジコレで読める『福井県書店組合七十年誌』(1984年刊)によれば、昭和36年頃(1961年頃)から国鉄の特運を使った輸送から日通系のトラック配送に代わり、昭和43年(1968年)からはさらに日通から富山資本のトナミ運輸に代わったとある(91p)。

戦前の「四大取次」は大正時代以降、これらの取次を介さないと雑誌の仕入自体が困難になった。東京堂と大東堂は東京資本だけれど、北隆館は北陸中心、東海堂は中部中心だった。言い換えれば完全に東京中心だったわけではなく、多極的・多元的だった。

いまは東京に出版社が集中し、関東近郊で印刷したものを埼玉にあるトーハンや日販等の物流センターに集め、そこに各都道府県ごとに担当が決められている配送事業者が集配に来て全国各地に幹線輸送するやり方である。しかしこれよりも、地域やジャンル別に細分化された戦前の出版物流ネットワークのほうが自然だし、エリアごとの事情を汲んでいる点でもよかったと思う。

昭和初期の国家総動員体制下で、全国各地の大小取次をすべて統廃合し、雑誌も書籍も国策会社・日配に一元化してしまったのは本当によくなかった(戦後のある時期までは機能したかもしれないが、今となっては負の側面が残ってしまった)。

日配ができるときに北隆館も東海堂も召し上げられてしまったわけだが、つまり北陸や中部の資本でやっていたものが取り上げられた。そして戦後になって返されて復興したかと言えば、北隆館も東海堂も取次としては再興しなかった(関西方面を中心に受け持つ取次として、大阪屋はできたけれど)。なぜならおいしいところはトーハンと日販がもっていったからである。戦後の北隆館は学参や児童向けの赤本くらいしかまともに仕入れられず、昭和32年(1957年)には日販に吸収合併され、出版社としてやっていくことになる。

そういう意味で日配の成立が、地域独自の出版文化・出版産業、物流網を破壊した面が少なからずある。

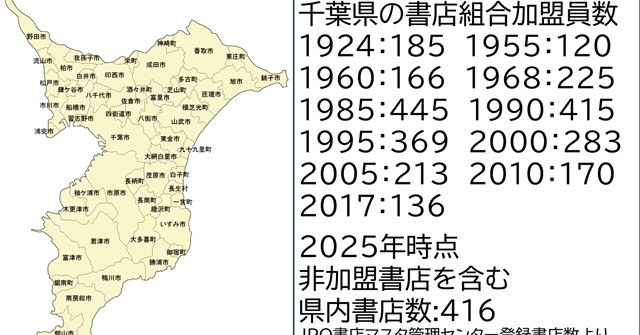

そんな北隆館は富山の福田家が創業したものだ。『北隆館五十年史』を見ると創業時の役員には福井の品川書店が入っている。途中から抜けているが、揉めたからなのか、福井は北陸のなかでも書店数がもっとも少なく影響力を失ったからなのかまではよくわからない(戦後も北陸の書店数では新潟が突出して多く、富山と石川がその3分の1強から半分くらい、福井はさらにその半分くらい)。

品川書店は1992年に廃業して勝木書店が事業継承したが、創業家の品川一雄は戦後に誕生した書店団体・小売全連(現・日書連)の会長も務めており、明治時代からある有力書店だった。

『福井県書店組合七十年誌』では当時の組合長であった品川一雄が巻頭言を書いている。

『七十年誌』でおもしろいのは、そのむかしは書店組合の組合長職をめぐって敦賀、鯖江、福井の有力書店が組合長選挙で抗争していたと書いてあることである。

「本屋=儲からない」というイメージが一般化している今日となっては信じがたいけれど、戦前には国定教科書の販売に関してどの書店がどの学校を担当するかが一大利権になっていた(「教科書販売している学校の数が多いほど書店としてのランクが高かった」という話は、たとえば三省堂の社史にも登場する)。

本屋同士の抗争という意味では、石川県の宮市大丸を親会社とする福屋デパートが昭和11年(1936年)に福井市内にできたさいに、福屋が休業中の本屋の権利を買収して福屋内に営業所を移転させた事件が年誌に書かれている(下記は福井の百貨店の近代史の記事)。

当時の本屋は組合員の資格がないと仕入も販売もできなかったし、出店・移転には最寄りの組合員の承認が必要だった。にもかかわらず、なんと組合のなかに「うちが最寄りだ」と言って裏切った書店が現れて百貨店内書店の開店に成功したが、実際は勝木書店が最寄りだったことから市の組合は「規約違反だ」と県組合と北隆館に訴え、紆余曲折あって福屋側に頭を下げさせて和解に至った、という事件も書かれている(130p)。

ところが戦後になると1982年、その勝木書店が福井市花堂ショッピングシティベル2階に、当時北陸一と言われる約130坪の大型書籍売場を組合に黙って(正確に言えば古本や雑貨を扱う「若越書房の75坪の店」と偽って)出店したことで組合からクレームが付いている。

ただこれは法的には問題はない。当時は大店法の規制があったが、大型小売店の規制は500平方メートル=約151.25坪以上からであって(のちに緩和)、130坪は法律上は「大型店」ではなかった。

したがってこのときは勝木書店が組合に頭を下げただけで、出店とりやめには至らずに解決している。

戦前には組合のほうが強かったが、戦後は組合に出店を阻止する力は失われた。このあたりの出店規制の変化と書店組合の運動については拙著『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか』でくわしく書いたが、福井ローカルではほかにも雑誌の早売り問題、スタンド対策などでもどんなことがあったのかが組合誌を読むとわかっておもしろい。

『組合誌』は1984年刊で、その後の40年のことは書かれていないものの、明治以来、福井の書店の顔となってきた品川書店の栄光(1945年の福井空襲、1948年の死者4000名弱を出して関東大震災に次ぐ被害であったと言われる福井地震、1964年の福井の大水害のあと組合加盟店のために尽力した存在でもあった)、それから勝木書店が大型書店出店など新しい業態へ挑戦して台頭してきたことまではわかる。

1992年にはその品川書店が勝木書店に吸収され、勝木書店は80年代中盤以降、郊外型複合店を北陸や関東圏に出店していくことになるが、2020年には福井駅前本店が閉店している(ほかの店はもちろん今もやっているし、有名書店員も活躍しているので誤解なきよう)。

書店組合の動きとして興味深いのは、2023年には組合直営書店を開業していることだ。なかなか珍しい取り組みである。

エルパは↑の聖地巡礼先のひとつでもある。

むかしからある本屋もブックカフェにリニューアルして生きのこりを図ったりもしている。

したがって組合のその後もまとめてほしいと思いつつ、なかなか体力的にも史料的にも難しいだろうこともわかる。

またもちろん、組合非加盟の独立系書店や古本屋、ブックカフェは福井県内にももちろんある。

また、商店街の地域おこしので地元の千田書店と地元商店を結びつける企画が敦賀である。

敦賀といえば編集工学研究所と丸善による「公設民営書店」ちえなみきもある。映え書店として有名。

企業と本の結びつきもユニークなところがある。みそ屋が選ぶ本屋大賞(?)をやっていた米五(最近はやっていないようだが)。

あるいは福井市図書館が「福井の企業が選ぶ本!」という企画をやったりもしていて、企業や地域と本の結びつきをつくろうとの動きもある。

ともあれ、そもそも年史・年誌を出している書店組合自体が限られている。

福井はその数少ないうちのひとつである。

最近の本をめぐる福井県内の取り組みをみると、個別の事例だけ見ると「ほかにもあるかな」と思うが、全体としてみると、地域ぐるみで全体の教育や文化レベルをよくしようという考えがあるのかな、と感じられる。

そこが福井っぽいところなのではとも思う(たとえば全国学力テストで福井は秋田と並んでいつもトップクラスにいるが、その背景には公教育がしっかりしていて、個人の卓越性の追求よりも教え合いをするなど全体の平均を上げるための取り組みの充実が挙げられている。それに近いのかもしれない)。

書店が個店の努力でどうにかできる部分とどうにもできない部分があり、どうにもできない部分の代表的なものに、書店マージンや価格の問題や、地域/商圏の人流の問題がある。とくにまちづくりに取り組む地元企業や行政との連携が重要になる。その点で福井における取り組みは注目に値する。

まあ、11月1日の福井県立図書館の講演は「若者の読書」についてであって本屋の歴史の話はしないのだけれど……(前日の図書館員向けの講演がそちらのテーマで資料はつくるので、もしほしいひとがいれば個別に連絡ください)。

■告知

2025-10-23(木) 16:30図書館総合展@パシフィコ横浜でサイン会します。遊びに来てください。

11月8日(土)オンラインで中高における読書指導を考えるというシンポジウムで中高生の読書についての短い報告とパネルディスカッション出演します。私は午前中に小4の子どもの参観日に出てから午後、登壇します笑。国語科から見た読書指導観や取り組みがわかると思いますので図書館関係者や児童書、YA関係の方もぜひお申し込みください。

11月23日(日)14:30からジュンク堂書店池袋店で『学校図書館を活用した楽しい読書ワーク』を刊行したみちねこさんと対談します。オンラインもありますが来られる方はぜひ池袋でお会いしましょう。サイン会もあります。

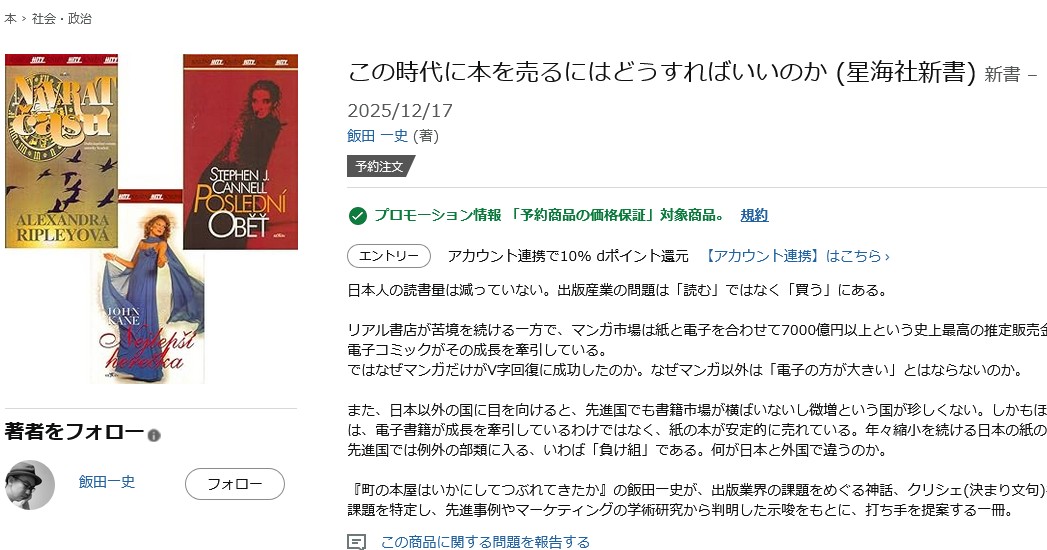

12月に星海社新書から新刊を刊行予定なので関連記事をまとめたページをつくりました。告知をちょいちょいしていきます。

すでに登録済みの方は こちら