課題図書が上位に来るアメリカ、自由読書しかない日本 日米の小学生の読書傾向の違い

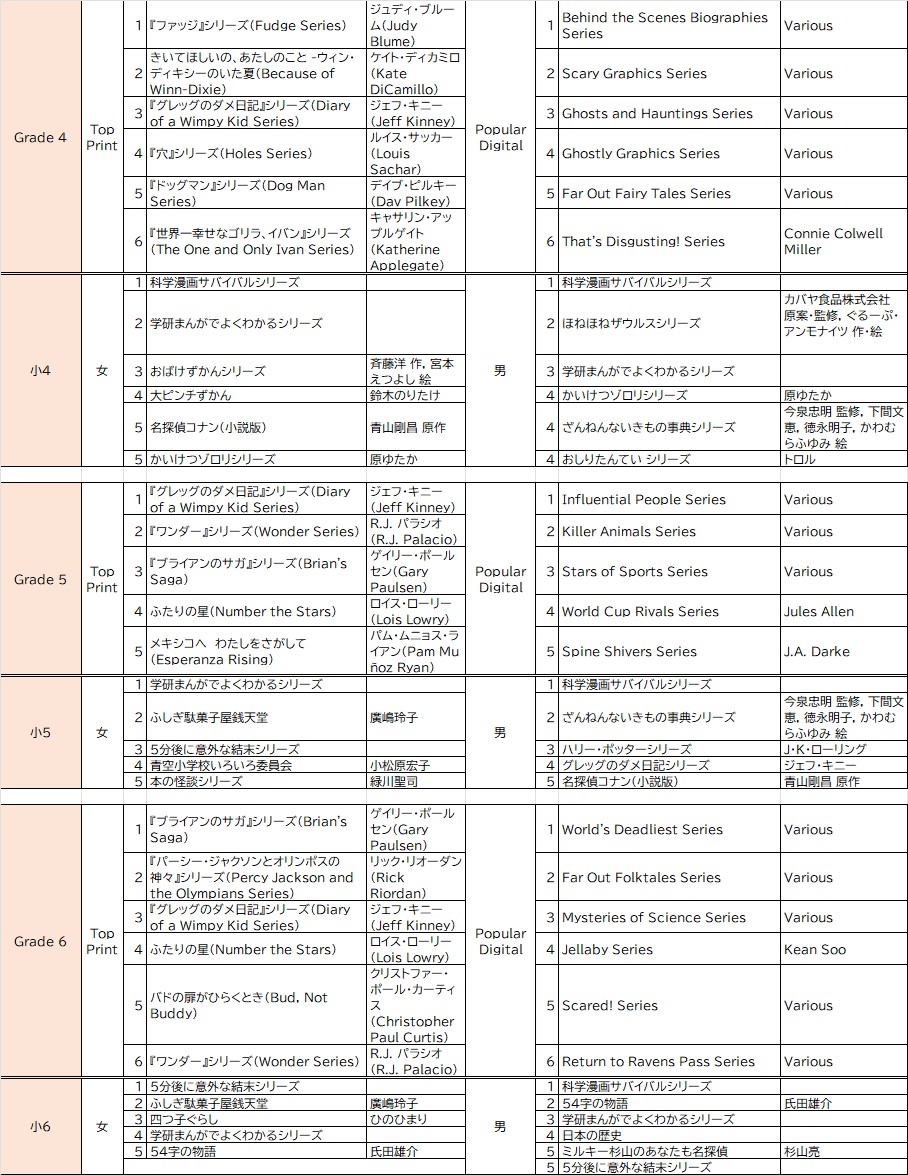

「学校読書調査」との対比に用いるのはRenaissance社の「What Kids Are Reading」2025年版である。このレポートは、アメリカの約2万校に在籍する約500万人の児童・生徒が2023年度から2024学年度に読んだ1億7300万冊の本をもとに、実際に子ども・若者がどの本を読んでいるかについてまとめたものだ。同調査にはUK・アイルランド版も別途あるが、ここではアメリカ版と比べていく。

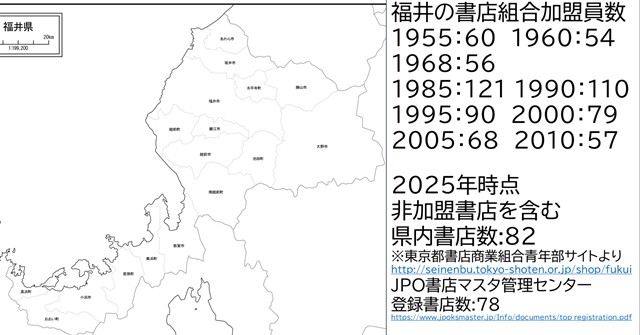

全国学校図書館協議会「学校読書調査」2025年版、Renaissance「What Kids Are Reading」2025年版を元に作成

表では、日本語版の翻訳があるものは著者名や書名の日本語表記を添え、日本語版が確認できなかったものは原語のみとしている。

まず重要な点として、What Kids Are Readingでは、学校で読むように指示された「課題図書」として読んだものも、子ども・若者が自分で楽しみのために読んだ「自由読書」も区別なくカウントしている。

アメリカの「英語」(Language Arts、English)のクラスでは、小説やノンフィクションの書籍を事前に読み、ディスカッションやリテラチャー・サークル (literature circle.少人数のグループで同じ本や文学作品を読み、定期的に集まって内容について意見交換や議論を行う協働型の読書活動)、エッセイ執筆などを行うスタイルの授業が広く実施されている。また、夏休みに「サマ―リーディング」として数冊の指定・推奨図書を出し、新学期にその本を前提にディスカッションやテストをするといったこともよくある。だから、授業をこなすために指定された本や短編小説を年間に何冊も読む。

日本では、国語の教科書と資料集のようなサブテキスト、ドリルや問題集が授業で用いられているだけだ。「丸一冊、本を読んできたことを前提に議論や作文を課す」「1学期を使って1冊の本を読んでいく」ような授業や宿題のスタイルは、一部の国立や私立の学校を除くと一般的とは言えない。 結果、What Kids Are Readingでは課題図書の対象となっている古典・名作が上位に目立つ。一方で日本の小中高生を対象とした学校読書調査では「勉強のための読書」として課題図書を読むことは少なく、自由読書中心であるという特徴が反映されている。 もっとも、アメリカは州・学区・学校ごとにカリキュラムが異なり、使う教科書も自由発行・採択制だ。「全国共通の課題図書リスト」のようなものは存在しない。とはいえ、あるていどは定番になっているものがある。

小中高生が読んでいる本を4つのカテゴリーに分けると以下になる。

①教科書掲載(ベイサル・リーダー[基礎読本]、コアテキスト、アンソロジー)

作品自体が教科書に掲載(抜粋)されているケース。主に短編小説や詩、戯曲など。児童・生徒全員が目にするもの。

②推薦図書(補助読書、夏休み推薦図書)

夏休みの課題図書リストや、学校・学区が作成する「推奨読書リスト」に入っている本。授業で全員で読むわけではないが、先生が勧めたり、エッセイの対象になったりする。

③授業での課題(クラス・ノベル、小説学習、コア文学)

授業中にクラス全員で一冊を読み進め、議論や分析を行う「教材」としての本。いわゆる「学校で習う本」。成績評価の対象。

④自由読書(Independent Reading、Free Voluntary Reading [FVR] 、娯楽読書)

児童・生徒が自分の興味・関心で読む本。「娯楽」としての読書。『グレッグのダメ日記』や『ドッグマン』などの人気シリーズや、TikTokで流行った本はたいていこれだ。

・クラス・ノベル

日本の教育制度では③のクラス・ノベルがほぼ存在しない。一方でWhat Kids Are Readingに掲載の上読書タイトルでは③に該当するものがよく出てくる。

たとえば小学生向けではケイト・ディカミロ『きいてほしいの、あたしのこと ウィン・ディキシーのいた夏』(小学校3〜5年生向け)、小学校高学年~中学校向けのルイス・サッカー『穴』、R.J. パラシオ『ワンダー』シリーズ、ロイス・ローリー『ふたりの星』、パム・ムニョス・ライアン『メキシコへ わたしをさがして』などがそうだ。

いずれもニューベリー賞など児童文学の受賞作品で評価が定まっており、かつ作品内容が学校での議論、教育に向いているものである。『きいてほしいの』は友情や地域社会、『穴』は正義、『ワンダー』は共感やいじめ、『ふたりの星』は第二次世界大戦のホロコースト、『メキシコへ』は人権や移民などをテーマに扱われる。

クラス・ノベルになるような作品は推薦図書や読みきかせの定番になっている場合も多い。たとえばキャサリン・アップルゲイト『世界一幸せなゴリラ、イバン』シリーズ(3~6年向け)がそうだ。日本では講談社から翻訳が出たが、品切れとなり、中古でプレミアが付いている。クラス・ノベルでなくても学校図書館、公共図書館では定番になっており、そこから読む子ももちろんいる。

また、リック・リオーダン『パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々』シリーズは5〜8年生(小中学生)に自由読書でよく読まれているが、一部の学校では第1巻がギリシャ神話を学ぶ授業のコアテキストとして使用されてもいる。日本では『ハリー・ポッター』から始まる2000年代の海外ファンタジー(ジュブナイルファンタジー、ブロックバスター型の大作ファンタジーシリーズ)のブームにおいて、ギリシャ神話の知識が最低限必要な『パーシー・ジャクソン』はそれほど小中高生に読まれたわけではない。学校読書調査では『ハリポタ』はいまだ定番だが、アメリカ版のWhat Kids Are Readingではむしろ『パーシー・ジャクソン』の方が定番である(UK版では『ハリポタ』も人気)。

日本では一学期とか一年かけて本を丸一冊読む授業とか、本一冊読んだことを前提にしたディスカッションやエッセイが正規のカリキュラムとして用意されている学校のほうが少ない。「勉強のための読書」と「楽しみのための読書」を分けずに「読んだ本」という観点で調査すれば当然、このような違いが生じる(日本では両者を区別する慣習がないが、What Kids Are Readingを除けば欧米では分ける方が普通である)。

・伝記や科学読みもの、幽霊や怪異が出てくる話が人気

What Kids Are ReadingのPopular Digital、つまり電子書籍で人気のタイトルに目を向けると日本語への翻訳はほとんどない。タイトルを見ると偉人・有名人やスポーツ選手の伝記、ホラーや怪談や心霊スポットの話、おとぎ話(をアレンジしたもの)、危険生物やあぶない場所の話、UFOや神秘的な謎の残る場所、都市伝説といったものが並んでいる。ほとんどは課題図書ではなく自由読書の対象として読まれているものだろう。

こういうシリーズは、およそ数十ページで、ビジュアル要素が多く(グラフィックノベルであることも多い)、文字が大きく(というか字の大きさは変えられる)、読み上げ機能が標準装備されたアクセシビリティの高い電子書籍で、大量に提供され、専業の出版社も複数あるのがアメリカの電子図書館サービスの特徴である。

提供方法自体はアメリカと同様のものは日本では少ないと思うが、同様のテーマ、題材自体は日本の小学生にも人気のものだ。学校読書調査には出てこないが、YouTube上でSCPのようなホラー・都市伝説ネタは広く観られているし、そういったネタは小学館の男児向けマンガ雑誌「コロコロコミック」連載の『ブラックチャンネル』などの人気作品でも取り上げられているほか、児童書でも刊行されている。

また、伝記や理科、社会科の学習マンガや対決要素を打ち出した図鑑やコミカルな構成の事典などは日本でも人気がある。

・小学生の比較のまとめ

①授業での課題図書(クラスノベル)がアメリカでは上位に。日本には同様のものがない

②逆に欧米では朝読のような短時間の全校一斉の自由読書がないこともあり、短編は授業で読んでいても短編集人気は弱い

③本のカテゴリーとして、絵の量が多い読みもの、コミックは両国で人気

④ジャンルとして、コメディやサバイバルもの、こわい話、伝記、科学読みもの、危険生物の人気は共通

ぜひそのうちアップされる現代ビジネスの記事と合わせて読んでもらえればと思う。また、よりくわしいバージョンの原稿は来年刊行予定の『小中高生の読書史』(仮)に収録するつもりである。

■告知

11月23日にジュンク堂書店池袋店で開催された私とみちねこさんの対談『本が苦手な10代にどう届ける? 読む・書くの入り口をひらく』の動画が公開されました。息子がインフルエンザに感染していたためマスクをしてしゃべっており、聞き取りにくいところがあり申し訳ありません。

『作文ぎらいのための文章教室』の数少ないイベントなのですが、「読む」にしても「書く」にしても、10代の側にある心のバリアを解除してもらう、そのために大人のほうがむしろ弱さをさらけだす、歩み寄ることが重要だと思っています。

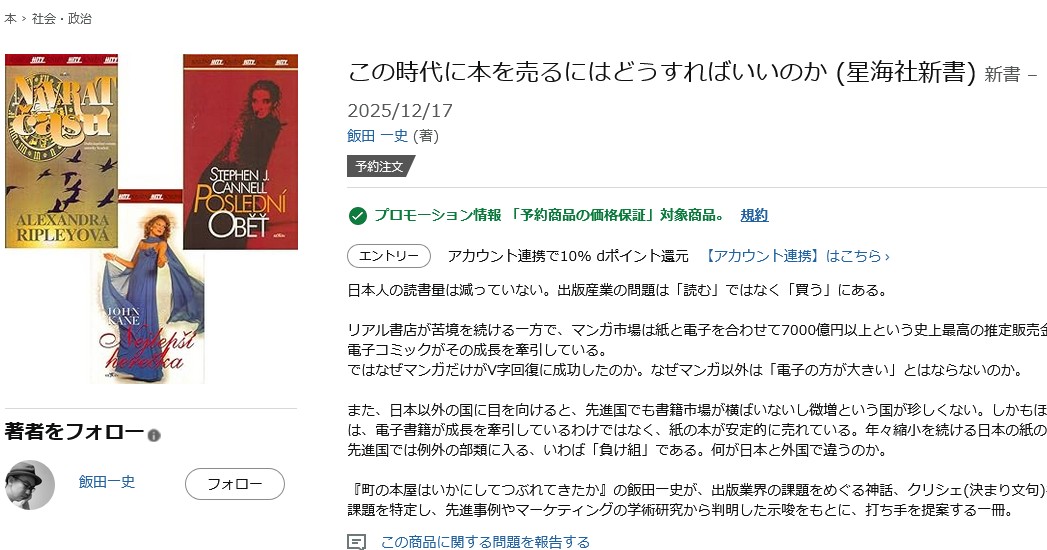

ほぼ私の新著『この時代に本を売るにはどうすればいいのか』の発売日にJEPAのセミナーに登壇します。事務局に大丈夫かこのあと確認しますが、リアルの来場者には言ってもらえればイベント後に直接、本の先行販売(といっても1日ですが)&ご希望あればサインしようかと思います。何をしゃべるかまだあまり考えていませんが、ひとつの軸はどうしたってAI関連になってしまうのかなとは思っています。そんなに積極的にしたくはないですが……

名古屋でのイベントの申込URLができました。ほかにもイベント、取材、講演などお気軽にお声がけください。何卒。

まだ全然やりかたがわかってないので様子見しつつなんですけどnotebookLMを使って拙著・拙稿の要約AI音声を配信するPodcastを始めました。今のところ自分がしゃべるつもりはないのですが(機材もないし)、相方や番組としての見通しができたらやるかもしれません。

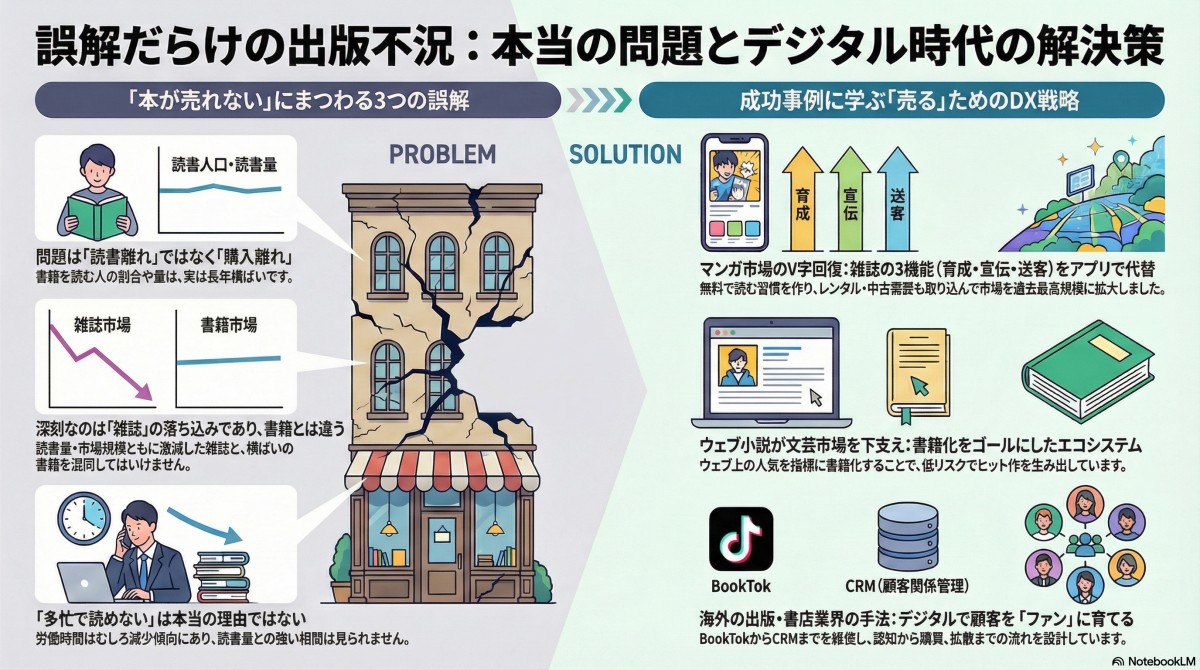

これもnotebookLMに新著を要約したインフォグラフィックをつくらせたものです。みんな言ってますけど、やばいですよこいつの能力は。

さて、10月頭から毎週何かしら登壇する状態だったのですが、読書の秋の終わりとともに少し落ち着きました。しゃべり仕事をすると当日のドーパミン大放出と翌日の欠乏による疲労感と気分の落ち込みの波があるのですが、それが2か月も続くと私程度でもキツかったですね。そこにさらに毀誉褒貶わーわー言われるアイドルやミュージシャンがメンタルを病みやすいという理由が体感的に推察できました。対策して早期復活するコツも試行錯誤しています。

すでに登録済みの方は こちら