「本離れ」論のパターン分類 同じ言葉で違う現象がイメージされている問題

「子どもの本離れ」「若者の読書離れ」にはいくつかの類型がある。

そしてそう語る人たちは実際にはそれぞれ別のことを指しているにもかかわらず、ざっくり同じワードでまとめられている。そしてこの「雑さ」は今でも変わらない。

雑だと何が問題なのかは、「何を本離れとみなしているのか」のパターンを順に見ていくうちに、おいおいわかってくるだろう。

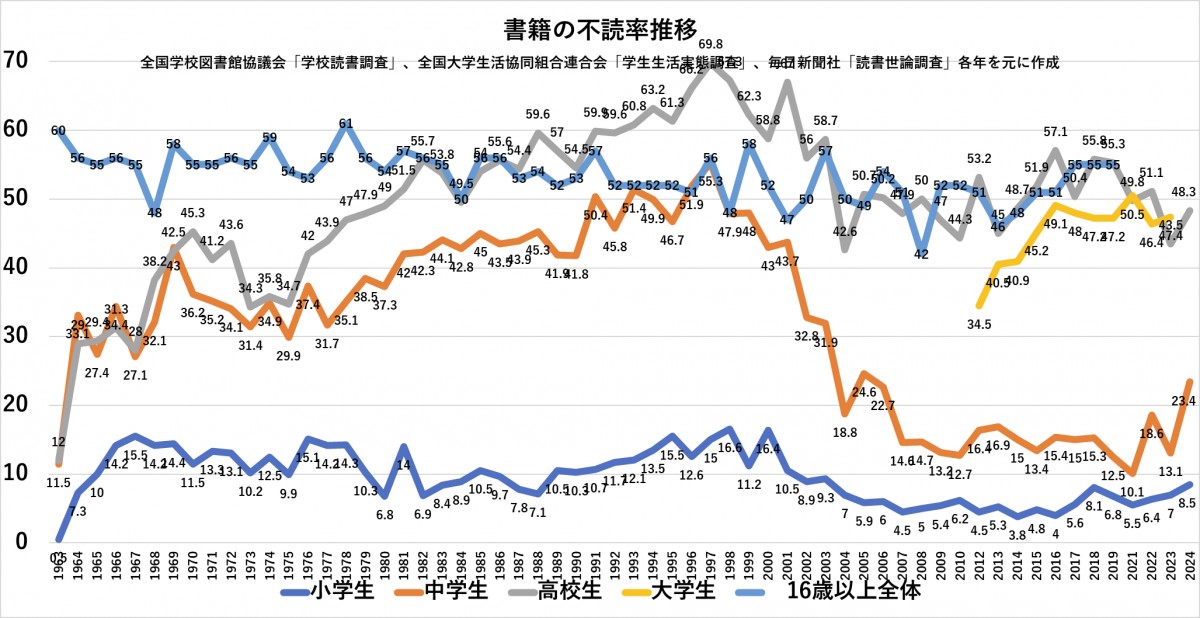

1.小→中→高と進むにつれて読書率、読書冊数が低調になる

ひとつめは、小中高と年次・学齢が進むにつれて書籍の読書率が下がり、読書冊数が減ることを「本離れ」と呼んでいるものだ。たとえば1972年の「新文化」などで確認できる。

最近はこれを「本離れ」と言うひとはあまりいない。

なぜなら、経年で見てもずっとこうなので「だんだん読まなくなる」という共通認識があるていどできているからだ。経年で見ないと「小学生より中高生の方が本を読まないなんて、最近の若者はダメだ」と誤解しやすい(実際は「最近」に限った話ではない)。

もっとも、経年で見ても、当時は高校の大衆化がピークに達し、誰でも高校進学するようになった最初の時期でもあったから、「かつての高校生と比べると本を読んでいない」はたしかに1960年代前半までの高校生と比べればそうではあった。

なお、他国の読書調査を見ても10代前半よりも後半以降のほうが本を読まない傾向が見られる。ということは読書率・量の低減は人間の発達にともなう傾向であり、人為的に大きく変えるのはなかなかむずかしい部分だと思われる。

2.出版市場あるいは児童書の低迷を「本離れ」と呼ぶ

ふたつめは、「読む」(読書率・量)と「買う」(児童書、出版市場の売上)の同一視である。

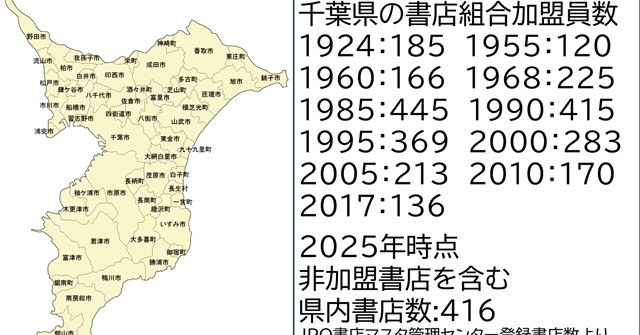

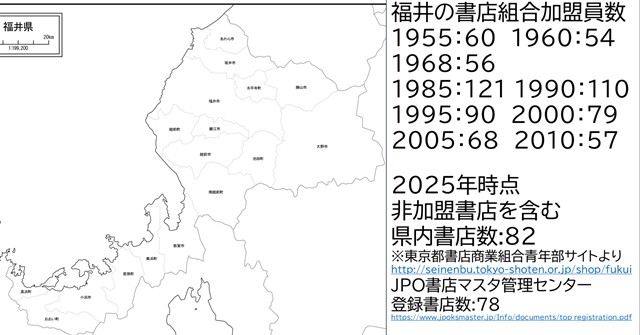

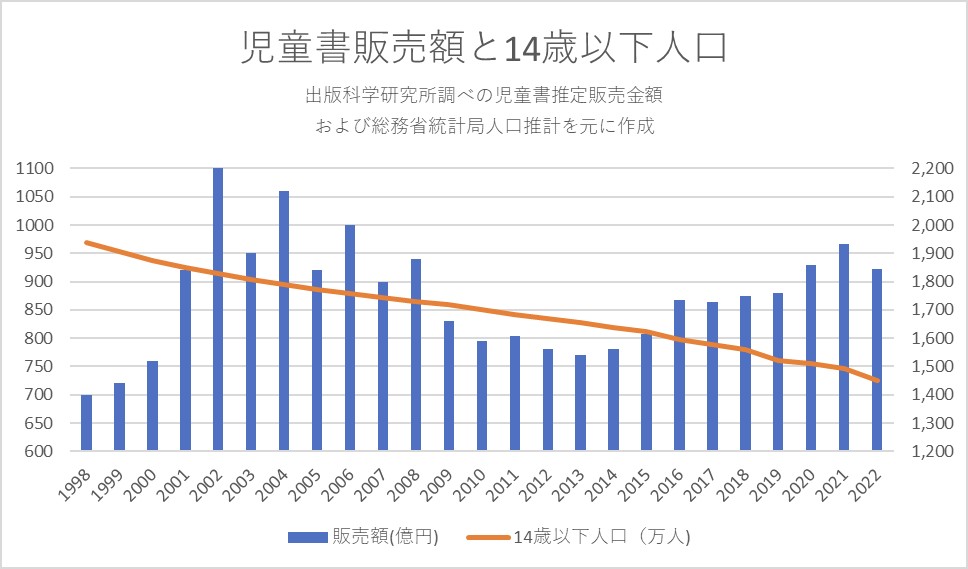

出版市場が1990年代後半から下落傾向にあり、書店数が減少していることを「本離れ」と呼んでいるものだ。これは同時期から現在まで主流なパターンである。

しかし2000年代以降、児童書市場は少子化でも比較的堅調であるから「売上」面で見てもこの認識は間違っている。

さらに筆者がたびたび書いてきたように、21世紀に入ると小中高の読書率は改善、小中は読書冊数も増えている。

なおこの「読む」と「買う」の混同は、出版市場全体が落ち込む前から見られる。

80年代に入ると子どもが好んで読む本に明白な変化が起こり、児童書市場は低調になる。

したがってこのときは従来型の児童書が売れないことを指して「マンガや雑誌は人気なのに、本離れが起こっている」というようなかたちで児童書版元が語っている。本=書籍であり、もっと言えば自分たちが出しているようなタイプの児童書を「本」と呼んでいた。

3.古典・名作や良書を読まない=「本離れ」「読書離れ」論

これと近いが、買う本ではなく読む本の種類としても、古典・名作や比較的あたらしい作品であっても良書とされるものを読まないことを指して「本離れ」と呼んでいるパターンもよくある。

「読書率」や「読書冊数」ではなく「中身」が問題だ、とする見方である。

・雑誌やマンガは本や読書として認めない

・映画化、ドラマ化、アニメ化の影響で売れた本は認めない

・ウェブ発の本、ネットで話題になって売れた本は認めない

これは今でも根強い。

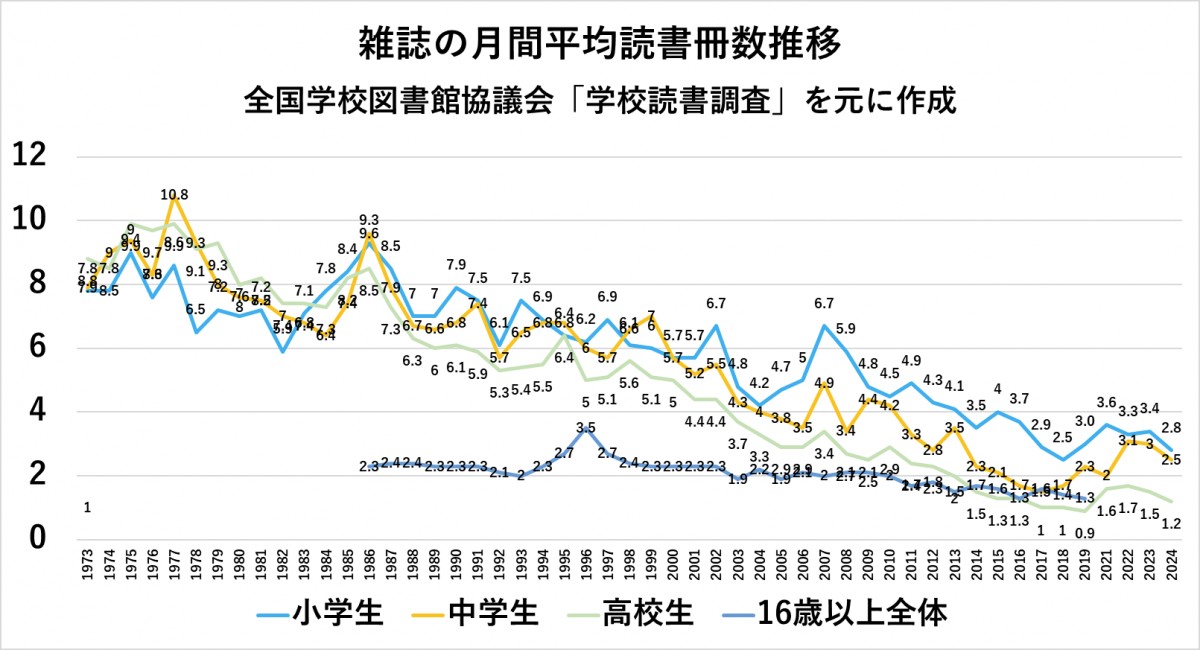

90年代までは雑誌は読書調査上、非常に読まれていたし、マンガは多くの場合は調査対象外だったが広く読まれていた。したがってトータルの読書時間や冊数で見れば多かったと思うが、「書籍」ではないから「読書離れ」と公然と語られていた。

また、70年代後半から角川商法の台頭、文庫の創刊ラッシュ、雑誌創刊ラッシュが相次ぎ、メディア環境が大きく変わる。すると学校読書調査上でよく読まれている本から古典・名作が次々に姿を消していく。小中高生が自分の小遣いで買えるし、また、読みたいと思える「書籍」として「文庫」が浮上した。

しかし赤川次郎やコバルト文庫をいくら読もうがあんなものは読書ではない、とする年長者は多かった。

名作や良書がマーケティングで負けたことを子どものせいにしていたと言える。

4.実際には読まれていても自分の目に入っていないので「本離れ」と思ってしまう

目についているから「あんなものは本じゃない」などと言えるわけで、大人が「本」や「読書」として想定しているもの以外の本や読書が、そもそもスコープに入っていない(見えていない)、認識していない場合もよくある。

たとえば80年代には「子どもがファミコン(ゲーム)ばかりやって本を読まない」とも言われたが、80年代から90年代にかけては『ドラゴンクエスト』など人気タイトルのゲーム攻略本は数十万部、100万部売れていたのであって、間違いなく「本」を読んでいた。だが、読みものではないし、図書館にも入らないから読書とは見なされていなかった。

くわえていえば、子どものほうもそれが読書だと思っていなかったふしがある(ゲーム攻略本は学校読書調査で一度も「よく読まれた本」に入ったことがない)。

80年代前半に学校読書調査で小中学生男子の上位に入って言及されていたのは、釣りブームを受けての『つり入門』本である。しかし、おそらくたとえば同時期の学校図書館界隈で釣りの本をどう扱うべきかとか、子どもの本や読書推進上どう捉え、どんな取り組みがありうるかといった話はほとんどなされていなかったと思われる(ちゃんと調べていないが)。

最近でも、私が講演でボカロ小説について触れると、ボカロ小説自体は2010年からあるのでもう15年続いているのだが、いまだにときどき「存在を知らなかった」というお声をいただく。それはそうだと思う。人間、自分の守備範囲ではないものは気づくことすらできないのである。

5.少子化でそもそもの母数が減っていることを(気づかずに?)「本離れ」と捉える

1980年代から90年代にかけて地域文庫、家庭文庫に子どもが集まらなくなったという話がある。

これに対しても「本離れ」と言われていた。

だが当時、出版市場は全体では伸びていたし、小学生の平均読書冊数は当時でも伸びていた。ということは需要側(子どもの側)の問題ではなく供給側(文庫側)の問題が大きかったと思われる。

いま言ってきたようなメディア環境の変化、読む本の対象の変化に対応しなければ、それは子どもが来る場所にはなりえないだろう。

ただこれとかけ算で考えるべき、需要側の変化の大きな要因としては少子化がある。団塊ジュニア、第二次ベビーブーム世代は1971年生まれから1974年生まれまでで合計800万人以上いる。

対して1981年から84年生まれでは合計約600万人と実数にして200万人、割合にして25%減っている。

地域の子どもの数が4人だったのが3人、20人だったのが15人になればそれだけで「子どもが減った」感はあるだろう。リアルタイムでそれほど急減していたという認識が薄ければ「あれ、ずいぶん減ったな」と思ってもふしぎではない。

ともあれ、まとめると、多くの場合、大人たちが読んで(買って)ほしいものを子どもが読んで(買って)いない、自分たちが慣れ親しんだもの、知っているものを子どもが読んで(買って)いないから「本離れ」「読書離れ」と形容している。

紙の書籍以外にも「本」「読書」はあるのだが、紙の書籍こそが最上のものであり、ほかは本・読書として認めない。

こういう傾向は、半世紀以上変わっていない。

「こういう本を読んでほしい」「読むべき」「こんな力を付けるべき」という規範意識を持つこと自体はわるくない。

だが、それが強すぎるとそもそも実態を捉え損ねてしまう。

出版市場は伸びているのに「本離れ」と言ったり、読書率や読書量が改善されたのに「本離れ」と言ったりする。自分たちでも何を指して「本離れ」と言っているのか、過去に指していたものと同じなのか検証せずに言ってしまう。

いまある現実をきちんと見ることなく、とにかく否定から始まってしまう。

規範意識とは違う方向にひろがる本や読書の可能性を狭めてしまう。

「べき論」を捨てる必要はないけれど、今の姿を認める、見つめるという視点をわすれると、持っていきたい方向にみちびくことがむしろむずかしくなる。

読書「率」を改善したいのか「量」を増やしたいのか、「読む本の種類や内容」を変えたいのか、もっと「購買量」を増やしたいのかでは、対策のしかたもまるで違ってくる。ざっくりした「本離れ」論では、対処法もふわふわとしたおきもち表明にならざるをえない。

出発点の認識がまちがっているひとが、ゴールにつれていけるわけがないのである。

■告知

2025年10月8日(水)15:00~16:30に東京・半蔵門&オンラインにて絵本ナビ代表の金柿さんのセミナーがあるのですが、後半の対談パートに登壇します。

子どもの本の読書・購買・情報環境の整備の話と、子どもの本に限らない「本を中核にしたビジネスの多面展開」という2側面から迫りたいと思っています。

最終回が9月19日金19:30からあります。『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか』踏まえての今後どういうやりかたがあるか的な話をしますのでご興味あれば。過去2回分もアーカイブあります(買えます)。

『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか』ノミネートされています。まだまだやってます!

新文化での韓国漫画・ウェブトゥーン史の連載が現在に追いついて完結したのですが

Yahoo!ニュースエキスパートで月1回くらい、より詳しいバージョンで連載していきますのでよろしくお願いします。韓国と日本の出版流通の違いもかなり興味深いところなので読んでもらえればと。

「若者の読書離れ」報道はほかにもおもしろいトピックがあるので機会があればまたまとめたいと思います。9月はイベント登壇が少ないため、ソーシャルメディアへの投稿も控えて単行本執筆に集中しています。読書の秋である10月11月はまたイベント、講演への登壇が多くなります。どこかでお会いしましょう。

すでに登録済みの方は こちら