「千葉の本屋」というくくりではイメージが焦点を結びにくいのはなぜなのか

2025/10/27追記:千葉県立図書館にはいくつか資料があったので修正しました。読んだらまたまとめるかもしれません。

千葉の本屋と言えば、最古の書店は能勢家の多田屋である。

しかし多田屋の社史は公刊されておらず、また、行政が作成した千葉県史では本屋の話は本当にわずかにしか出てこない。

千葉県の書店組合のサイト(http://www.chiba-s.jp/)の更新は2017年で止まっており、また、とくに歴史を扱うコンテンツはない。古書組合のほうには少しだけあるのだが。

地元の出版社が地元の現代史を扱った本を出してもいるけれど、本屋本ではない。

地元紙の千葉日報は、書店のニュースに特別力を入れている印象はないが、一定の報道はしている。

独立系書店や町の本屋の記事はいくつもある。

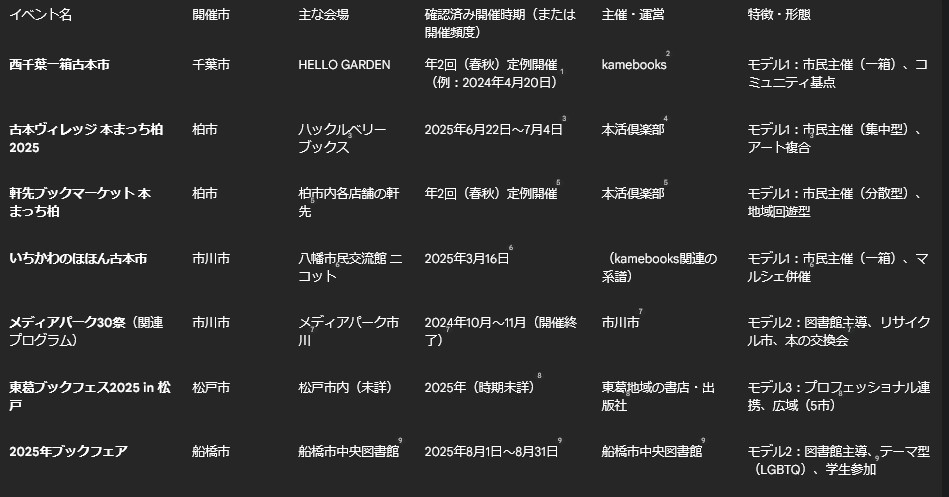

現在の動向を追って気づくのは、意外なまでに千葉県では新刊書店中心のイベント(ブックフェス等)が目立って存在しないことだ。一店舗でやっているイベントはあるが、複数店舗合同で、という新刊書店イベントはまれである。ほとんど古本絡みだとわかっておどろいてしまった。GeminiのDeep Researchを使って調べても、新刊系は東葛ブックフェスくらいしか出てこない。

地域の図書館が主催・関与しているものでも古本市が中心で、新刊書店と関連したものはほぼ見つけられない。

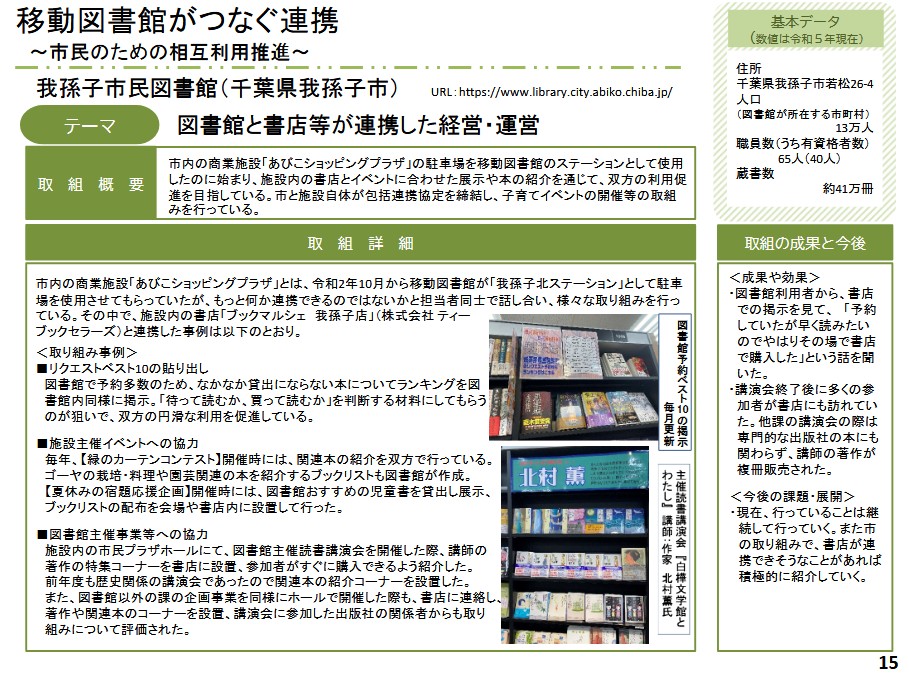

イベント以外では、文科省の「図書館・書店連携事例集」には我孫子市民図書館と書店「ブックマルシェ 我孫子店」との連携事例が掲載されているけれど、千葉県の掲載事例はこれが唯一である。

ほかにも佐倉/志津では図書館と書店でいっしょにイベントをやっている(あと先ほど張った千葉日報の記事にもあったように大多喜町では書店に図書館の本の返却ポストを設置している)。

佐倉では図書館への納入も地元書店(組合)でしており、関係がわるいわけではないのも、いっしょにイベントができる背景にあるかもしれない。

……と多少調べても正直、「千葉県の本屋らしさ」「特徴」はあまり見えてこない(ときわ書房や多田屋には特徴はあるけれど、個店の話である)。しかしこれはおそらく「特徴がない」のではなく対外的な発信が弱いのだろうと思う。

また、超大国アメリカと隣り合っているカナダの地元書店や出版社がしんどいのと似ていて、東京と隣県でかつ神奈川ほど経済・人口規模がないがゆえに東京や神奈川資本の本屋に食われてきたことも、千葉の本屋らしいアイデンティティが見えづらく、結束も感じられにくい要因ではないか。

千葉県内の書店同士でも抗争がある(あった)。

1980年代~90年代にかけて郊外型書店として全国的に一大勢力となったブックバーンは、のちにイオンモール内を中心に出店する未来屋書店となるわけだが、同社は千葉発である(そもそもイオンの本社が幕張)。

しかし未来屋書店に千葉らしさ、地域性をみいだすのは、少なくとも個人的にはむずかしい。大阪・枚方発のTSUTAYAともども都市型ではない書店のモデルをつくって「郊外」を制したという点が、千葉発らしいといえばそう言えるかもしれないけれど。

※このイオンの社史、未読なので、読んだら印象が変わるかもしれない

未来屋はブックバーン時代には千葉県内でも(ほかの都道府県でも)地場の中小書店と出店問題で衝突してきたのであり、この点も「千葉の本屋」を束、かたまりとして認識することを困難にしている要因かもしれない。未来屋は千葉の書店組合にも入っていない。これはたとえばジュンク堂が兵庫の書店組合で、あるいは有隣堂が神奈川の書店組合で一定の地位を占めてきたこととは対照的である――ただそれを「悪い」と言っているわけではない。また、未来屋書店がモールに来るファミリー層向けの書店づくりに腐心してきた点は、書店ビジネス史的に非常に重要である。念のため。

くわえて言うと、千葉県も東京に近い西側は「都市」なのだが、東側や南側(房総半島)はぜんぜん都市ではない。郊外、農漁村、山間部、あるいは観光でもっている地方であって、書店経営の難しさの質が西とそれ以外でまるで違う。

つらつら書いてきたが、千葉の書店振興、あるいは書店と図書館の連携、書店同士の連携は、他県と比べてもけっしてさかんであるという印象は受けない。むしろまとまりがないほうだと思う。市町村単位では民間主導(書店や地元出版社主導であれ、不動産屋主導であれ)でも行政主導でも、やれる余地は大きい。

■告知

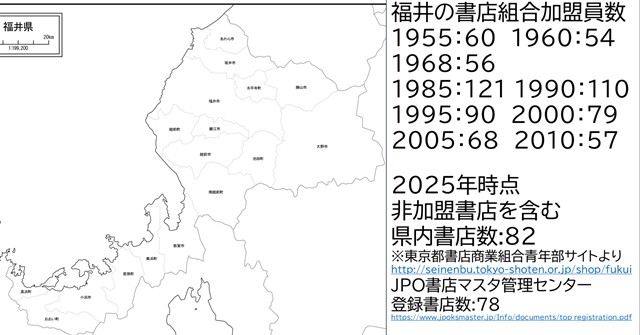

いよいよ来週末です。福井・北陸のみなさまよろしくお願いします。

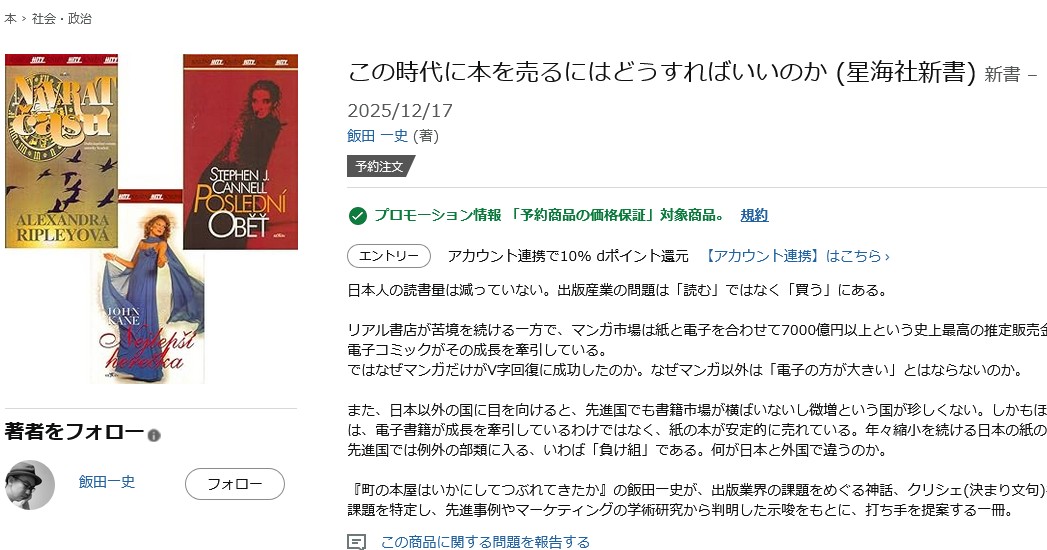

これについても私見を述べるつもりです。

これは11月7日(土)午後です。オンライン配信あり(アーカイブなし)。

こちらは11月23日です。オンライン配信あり。アーカイブもあるはず。

コメントしました。少し補足します。

・「新規の法整備がないなかでの書店活性化プランの限界」とは何を言っているか?

たとえば児童文学者の肥田美代子氏が社会党~民主党の国会議員として活動していた1990年代~2000年代には、学校図書館図書標準の策定とそのための学校図書館図書整備5カ年計画の始動(と5年おきの延長)、学校図書館法改正(司書教諭の原則配置)、子どもの読書推進活動に関する法律の制定(各自治体が読書推進計画をつくることが努力義務となる)、子ども読書年、文字・活字文化振興法等々が次々に実現しました。

しかしながら肥田氏が国政から退いたあとは読書や出版に関する法整備は正直、停滞しています。2010年の国民読書年もあまり盛り上がりませんでしたし、2014年の学校図書館法改正で学校司書の配置に関しては司書教諭と比べて弱い扱い(義務化ではない)となったのも、政界からの働きかけの弱体化が背景ではないかと見ています。

2010年代後半からいわゆる書店議連は存在していますが、しかし、肥田氏のように出版業界のことをよくわかっていて、直接パイプ役、旗振り役になり、法制化に動く国会議員はいません(マンガ家の赤松健氏は書店振興にはそこまで注力していないように見受けられます)。

政治から働きかけなければ、官僚ができるのは、今ある制度と予算の枠を使って何かすることだけです。書店振興プロジェクトはその範囲内では最大限やっていると思います。したがって「しょぼい」とか批判するのであれば、出版産業側はもっとロビイングをちゃんとしろ、そもそも議員を送り込めという話だと思っています(スポーツ産業が元スポーツ選手を着実に政界に送り込んでマーケット拡大につなげてきたのとは対照的です)。肥田氏が議員であった時代にどれだけ出版や読書が関係する法律やお金が動いたのか、その実績を早くも忘れている、あるいは知らない人があまりにこの業界には多いのですが、本当に国になんとかしてほしいなら利害を代弁して政策としてかたちにしてくれる政治家は必要です。

・出版社―取次―書店の通常ルートでの物流は早晩崩壊するという話とフィジカルインターネットの話

これ自体は大昔から狼少年のように言われてきたものですが、いまさらホラーストーリーとして恐怖を煽りたいわけではなく、たんに事実として、出版物流の事業者を取材しているとドライバーの高齢化と「下の世代が入ってこない」という話が必ず出てきます。もってあと10年くらいじゃないですか、と。すでに平均50代、会社によっては60前後のドライバーが深夜~早朝配送している現実があります。本当に世代交代が起こらなかったとしたら、10年くらいはなんとかなっても、20年は到底ムリでしょう。

破綻するかもしれないし、なんとかなるかもしれないですが、いずれにしても別の運び方への備えや試行は必要なのであって、その選択肢のひとつがフィジカルインターネットだと思います。

フィジカルインターネット自体の説明はここではしませんが、その実現にはRFIDの実装がほぼ必要になることはおおむねコンセンサスが取れていると認識しています。

たとえば国交省のフィジカルインターネットの会合でもRFIDの話は出てきています。出版物にRFIDを付くのが当たり前になれば、ほかのものといっしょに、通常ルート以外の物流網で運ぶこともしやすくなります。経産省(や国交省)が出版産業に対してもRFID実装を推進するのはその未来を見すえてのことだと個人的には推測しています。目下は万引きや返品率削減がメリットとして打ち出されていますが、それは目先の導入動機になるから前に出しているのであって、本当のねらいは物流の2030年問題対策ではないかと思います。この話はまたどこかで書きます。

すでに登録済みの方は こちら