いつまで「図書館でマンガ」はちょっと…と周回遅れのことを言い続けるつもりなんだろう

認識が古すぎると思いますよ

飯田一史 ichishi iida

2025.05.10

誰でも

今週、マンガの蔵書・貸出に力を入れている福島県白河市立図書館の取材記事を配信した。

昨年、日本図書館協会の学校図書館部会の夏期研究集会で鹿内さんと知り合ったことがきっかけ。

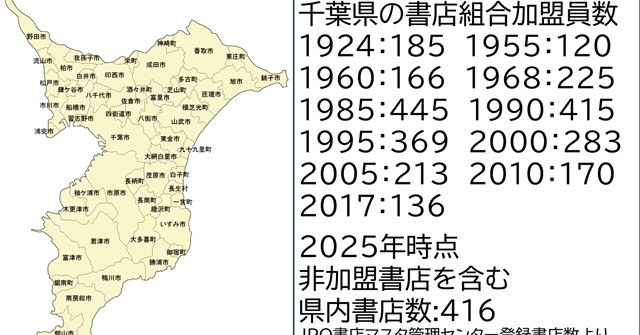

マンガ市場は「過去最高規模を更新」とか言ってるけどもともとの中心的な読者であった子どもは、雑誌の凋落とともにむしろマンガから徐々に遠ざかっていると言わざるをえない。この点に、産業的な観点から言っても読書推進的な観点から言っても危機感を抱いている。

くわしくはこちらに書いた。

むかしは「マンガはほっといても読む」ことが前提だったが、今ではその前提は通用しない。鹿内さんも言っていたが「図書館で初めてマンガを読んだ」「図書館でしかマンガ読んだことがない」と語る子どもが普通にいる。

……と、いろいろ書こうと思っていたら子どもが起きてきてしまって(土曜早朝に書いている)対応しないといけなくなったのでまた来週!

無料で「出版・読書・コミック・図書館・デジタルパブリッシング」をメールでお届けします。コンテンツを見逃さず、読者限定記事も受け取れます。

すでに登録済みの方は こちら