10代の電子コミック、オーディオブック、電子図書館、ウェブ小説の利用動向

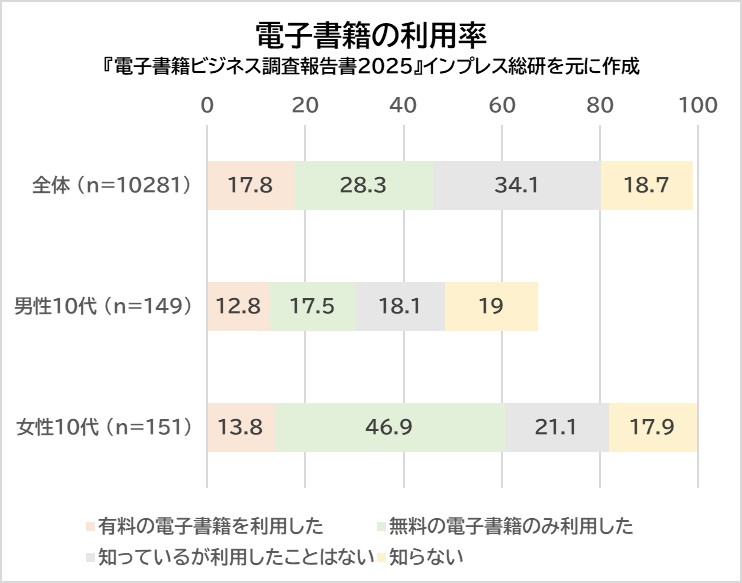

筆者も2024年から執筆者として関わっている『電子書籍ビジネス調査報告書』(インプレス総研)が刊行された。関わっているといっても全7章のうち4章分だが、ここでは自分が関与していない「モバイルユーザーの電子書籍利用実態」から10代の(広義の)読書動向を見てみたい。

■10代の電子書籍などの利用率

百分率のはずなのに男性10代は足しても100に遠く及ばないので集計か記載ミスではないかと思うのだが(問い合わせ中)、ともあれ10代――この調査では15歳以上――の電子書籍利用率は全体(10代~60代以上)と比べると、10代女性の「無料の電子書籍のみ利用した」の割合の高さが目に入る。若いうちは文化に関する意欲は高いが可処分所得は少ないこともあり価格に敏感であることが印象づけられる。

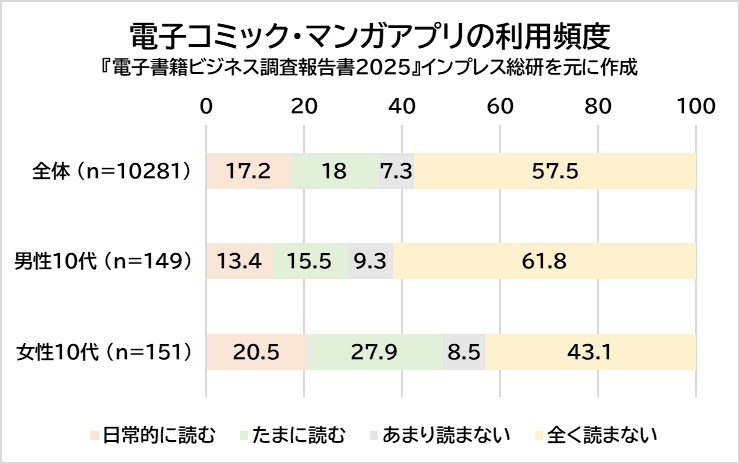

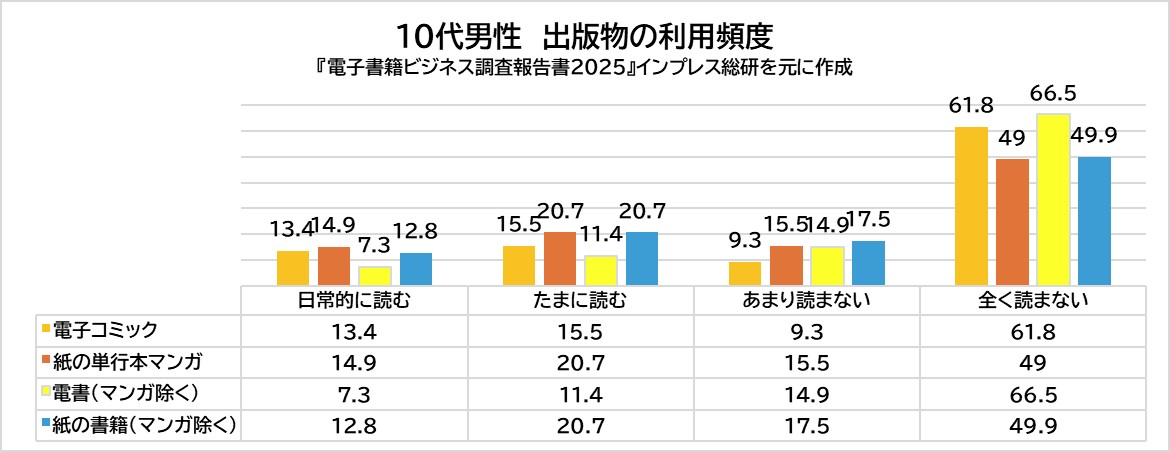

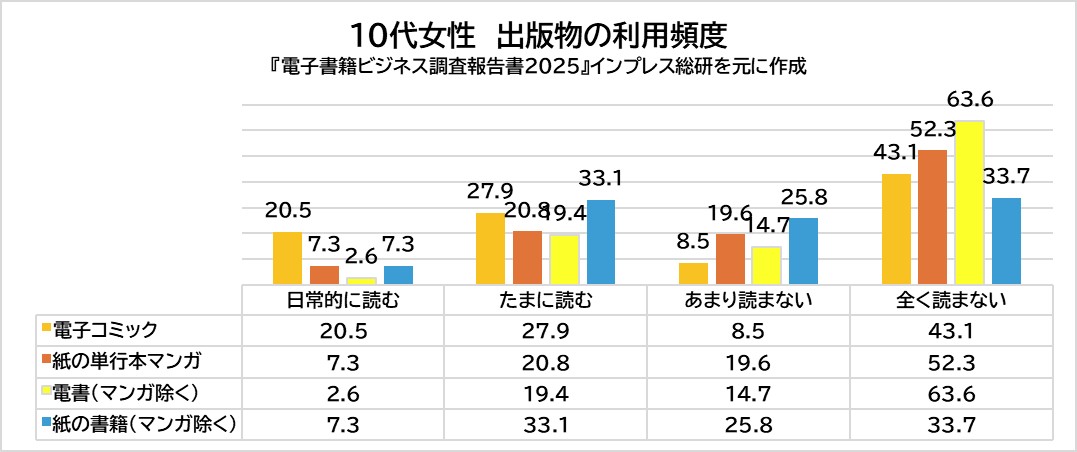

電子コミックと紙の単行本マンガの利用頻度を見ると、電子コミックは10代男性は全体よりもわずかに利用率が低い。一方で女性は「日常的に読む」は全体より3.3%多く、「たまに読む」は9.9%多い。

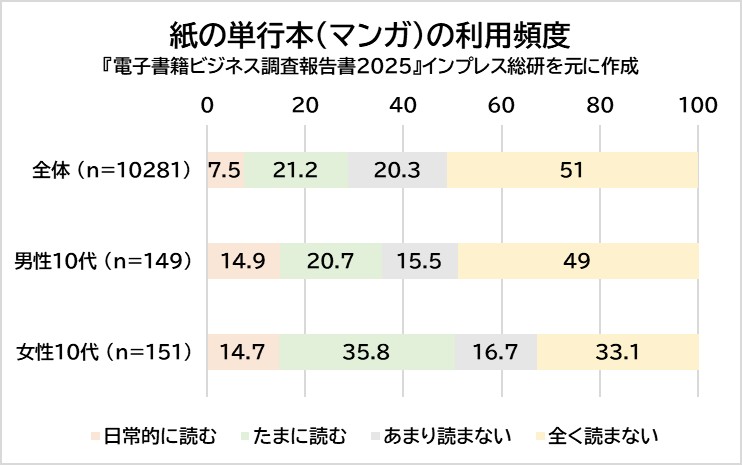

紙のマンガ単行本のほうは男性も女性も10代は全体より「日常的に読む」割合は倍の15%弱。「たまに読む」割合は女性は全体の1.5程度の35.8%、男性は全体と同じくらいの2割程度となっている。

女性の方がコミックの読書に積極的であることがわかる。

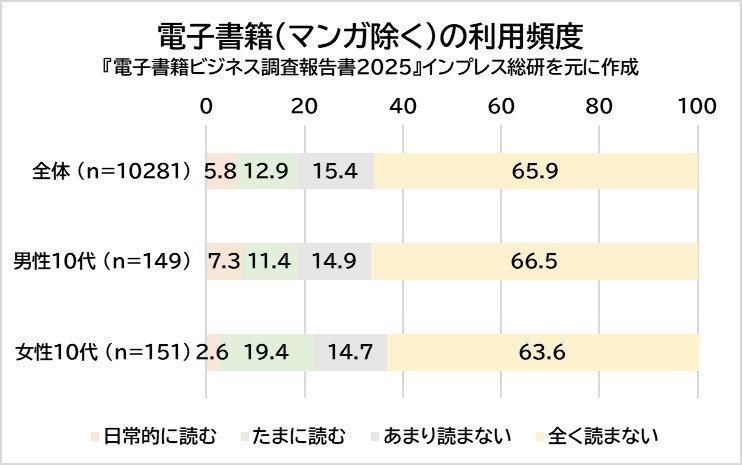

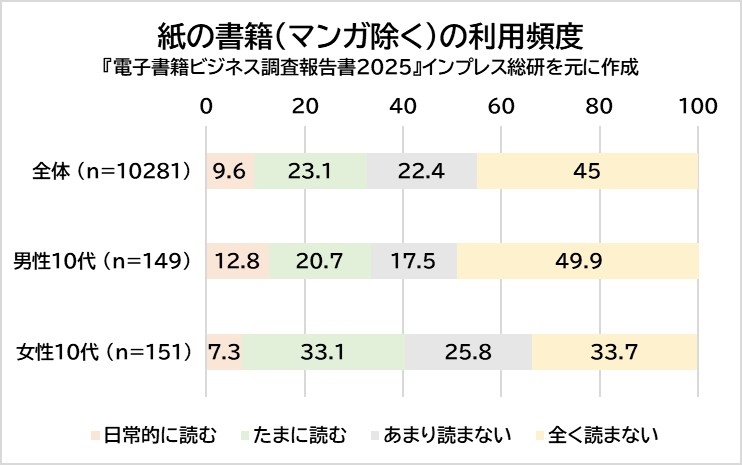

マンガ以外はどうか。こちらは興味深いことに「日常的に読む」と答えた割合は電子・紙いずれも男子は全体よりやや多く、女性はやや少ない。「たまに読む」は男子は全体と同じくらい、女子は全体より1割多いという結果になっている。

ただ、筆者は高校の学校図書館関係者から「男子のほうが日常的に本をよく読む」と聞いたことはない。女性の方がマンガの利用に積極的であることを考えると、「マンガと比べると」たまに読むくらい、ということなのかもしれない。

このアンケート項目では「毎日」とか「週2、3回」などといった具体的な頻度ではなく「日常的」「たまに」「あまり」など解釈の幅が回答者に委ねられている。だから、たとえ毎日1回は使っていても、答える側の主観で「まわりのめっちゃ読んでいる人に比べたらせいぜい『たまに』かな」といった遠慮が働く(また、その逆が起こる)余地はある。

項目別に整理すると傾向がよりはっきり見える。

全体的に「日常的に読む」+「たまに読む」の割合は男子は女子より低い傾向がある。

なかでも電子コミックは、「日常的に読む」+「たまに読む」の割合が男子では3割弱、女子は5割弱と2割も違う。紙の書籍も1割弱違うが。

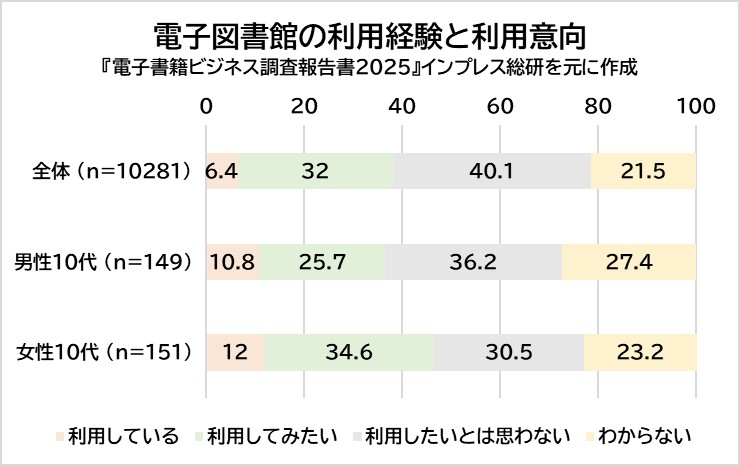

アンケートの回答項目がここまでと異なるので分けたが、電子図書館の利用実態と意向も合わせてみてみよう。10代は世代全体と比べると倍近い11~12%が使っている。おそらく高校の図書館でも公共図書館と連携して電子書籍が使えると案内されていたり、大学に入ると研究論文を読むためなどに学部・学科によっては電子図書館(というより電子ジャーナルなのだが、まあ、個人ユースは金額的に考えて難しい)を使っているのだろうと思われる。

ただ、電子書籍自体の利用率は10代だと2割程度だから、そこから見ると電子図書館は電書ユーザーの半分程度の利用率ということになる。この点だけ考えても伸び代がある。

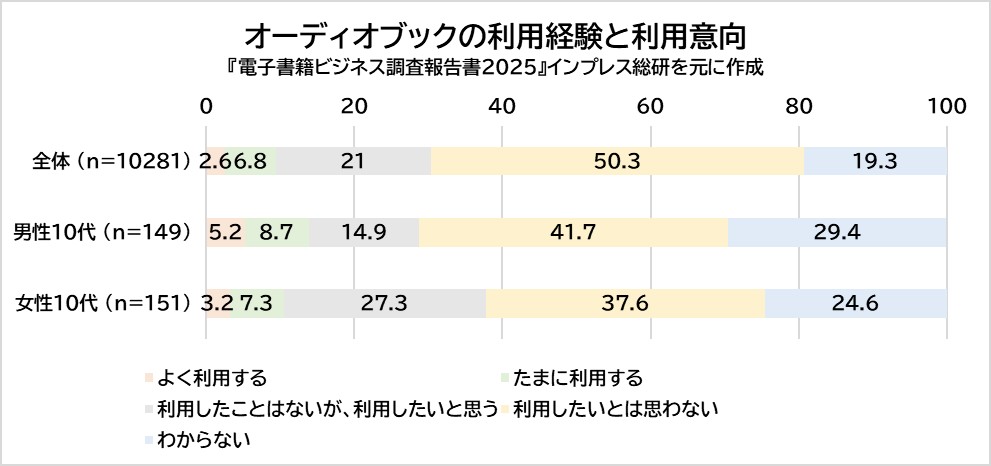

オーディオブックに関しては10代の方が全体よりも若干利用率が高い。ただ前年比1%くらいしか増えていない。アメリカやドイツではもはや電子書籍市場を上回るマーケットに成長している点を考えると、日本はマーケティングを再考する必要があるだろう。出版社もプラットフォーム頼みではなく自前でも宣伝していくべきだと思う。

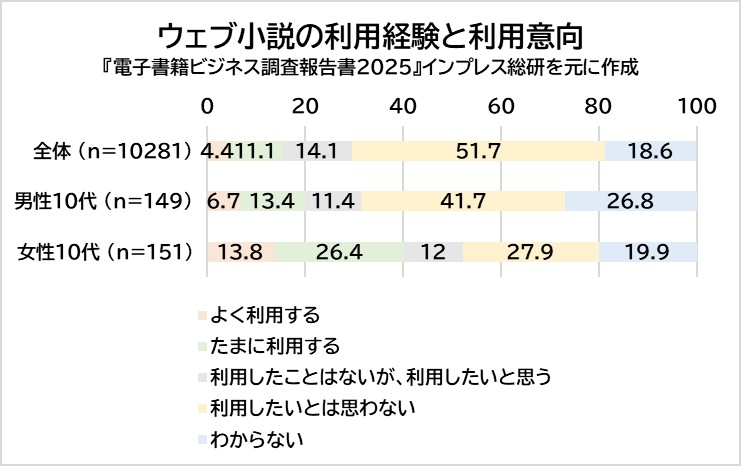

これはおそらく本邦初の、第三者に公表されたウェブ小説に関する利用実態調査ではないかと思う。

イタリアやブラジル、韓国の読書調査ではウェブ上で詩や小説を読む人の割合は2割台だったから、日本でもそのくらいだろうと推定していたが、全体で見ると15%程度で若干低い。

だが、10代は全体と比べると利用率が高い。男子はまさに2割くらい。

一方、ほかの世代と比べても女性10代は突出して多い。4割くらいある。なお前述の通り10代女性の利用率は電子コミック5割弱、紙の書籍4割、紙のマンガ単行本3割、電子書籍(マンガ以外)2割強だから、紙の本と同じくらいの割合でウェブ小説を読んでいる人がいることになる。

全国学校図書館協議会「学校読書調査」を見てもウェブ小説発の小説は中高生の読まれた本上位にいくつも並んでいる。『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』『薬屋のひとりごと』『交換ウソ日記』等々。これまでは「ウェブで読んでいるのか? 本になってから読んでいるのか?」が判然としなかったが、この結果を見ると、女子に関してはウェブでも当たり前に読んでいると見た方がいいだろう。

学校読書調査や「朝の読書で読まれた本」、読書世論調査などでは把握しきれないデジタル読書およびそれと紙の読書との比較可能な調査になっているし、項目によっては経年比較もできる。

読書推進、学校図書館・公共図書館関係、書店振興界隈では『電子書籍ビジネス調査報告書』はあまり参照されていない印象があるが、ほかの読書調査ではあまりカバーしていないデジタル読書に関して補完的な部分があり、「ビジネス」目的でなくても一見の価値がある。学校図書館や市区町村立図書館ではむずかしいだろうが、都道府県立図書館や司書課程のある大学図書館では所蔵を検討してもらいたいところだ。

■告知

同報告書用にPodcast Studio Chronicle代表の野村高文氏にインタビューしたものをスピンアウトして記事化。出版業界にとってのポッドキャストの使い道、付き合い方についてかなり実践的な話が聞けたと思います。

8/22から隔週全3回で『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか』解説講座をします。法律の話、お金の話を中心です。

8月26日に横浜ネイキッドロフトで横浜市の本屋の歴史についてトークイベントします。「ローカルな本屋の歴史もがんばればここまでは調べられる」という部分でもおもしろいかと思います。

鳥取県図書館大会に行きます。図書館大会ではありますが鳥取は書店と図書館の連携に昔から積極的なのが特徴なので、読書や本屋に関心がある方はどなたでもぜひ。私は前日の懇親会や当日の分科会などまで一通り全部参加します。

7月末に新しい本が出ます。これの宣伝のために下記をXに投稿したらバズってました。ノウハウの話だけでなくて、以下のようなメンタルブロックがあること、それをちょっとずつ取り除いていこうね、という話も書いています。

すでに登録済みの方は こちら