NHK『視点・論点』の出演者が棒読みになる4つの理由(敗残兵は語る)

NHKに『視点・論点』という10分番組がある。見た人は誰しもが思うだろう。

「出演者が棒読みすぎる」

私もそう思うひとりだった。そんな人間に、なんと出演のオファーがあった。

私ももちろん「なるべく棒読みにならないようにしよう」と思った。

しかしその目論見は破産した。

敗残者として今後、出演する人たちに向けて

1.なぜ棒読みになるのか

2.棒読み完全対策

について書き残しておこう。

※『視点・論点』の制作プロセスがすべての出演者で同じなのかはわからない。

あくまで私のケースはこうだった、という前提で読んでほしい。

1.なぜ棒読みになるのか

『視点・論点』では、出演前に話す内容の原稿を要求される。だいたい3000字前後のテキストだ。その際に必要なグラフの元データ、図表があるならそれらもも送る必要がある(ただ、書影などは番組サイドで用意してくれる)。

「あー、ここで書き言葉で書いちゃうから、みんな堅苦しい感じになっちゃうのか」

と察した私は、しゃべり言葉ふうの原稿を用意した。

そう、ここがひとつめのトラップである。

なお、私はほぼ原稿に対する修正依頼は入らなかったのだが(図版の確認はやたら多かったが)、出演者によっては

・原稿で使われている用語が専門的すぎる

・一般の視聴者にとっては難しすぎる

といった理由で、原稿のリテイクが何回も発生するらしい。

何度も直したら、「その通り話すしかない」という気持ちになると思う。

出演までのやりとりを担当してくださった制作会社の方は

「プロンプターに文字を投影しますので、それを見ながら話してもらいます。だから、覚えてこなくても大丈夫ですよ」

「多少、変えてしゃべってもかまいませんので」

的なことを言ってきた。

「事前の練習はしなくても大丈夫」と気を遣って言ってくれたのだと思う。

が、これは信じてはいけない。

私はこの2つ目のトラップにかかってしまった。

原稿がフィックスしたら、NHKのスタジオで収録する。

スタジオに入ると、カメラとプロンプターが出演者が座って向かうデスクの目の前にどどーんと用意されている。

ここで初めて説明される。

「基本的に一発撮りです。あきらかに『やっちゃった』みたいな顔をするとか、何度も言い直すといった大きなミスがない限りは、多少噛んだり、つっかかったりしてもそのままいきます。やり直すときは、もう一回最初から全部やり直しになります」

え? パートごとに途中から撮り直しできないんですか?

「できません。お話の尺は、9分10秒から9分40秒の間に収めてください。話すペースはこちらでチェックします。早すぎたり遅すぎたら『ゆっくり』といったカンペを出します」

しゃべりのプロじゃない人間にスピードのコントロールまで求めるのか……

むしろ練習してこないと、絶対に自然なしゃべりっぽく見せられない。

テキストは「文字数ベース」で納品するが、それで油断していると、実際の収録では「尺」つまりその原稿を読むにあたって時間通りに収めてください、といきなり言われる。当たり前と言えば当たり前なのだが、「事前に練習してこなくて大丈夫」と言われているわけである。すると「文字数」と「実際に話してみたときの尺」の微妙なズレの調整をしない状態で本番に臨むハメになる。で、焦ってしまう。

これが第3のトラップである。

そして撮影リハーサルに入る。冒頭2分くらいをためしに話してみて、収録にあたっての注意点を洗い出す。

私が指摘された点は大きく言えば3つある。ひとつめは

「おじぎが深すぎます」

は?

おじぎのしかたに注文を付けられたのは、20年以上前の就活の面接の練習以来のことで、動揺してしまった。

「おじぎが深すぎると、画面外に顔が見切れてしまうので、もっと浅くしてください」

お、おう。

ふたつめの指摘。

「文章の区切りで間を取りすぎかな、と。今のペースで話すと時間ギリギリかこぼれてしまうので、もっとテンポよく進めてください」

自然な感じで話そうと思って間を取ったのだが、それだと収まらないらしい。

詰めて話そうとすると「文章を読み上げている感」が増してしまうが、しかたないな……。

みっつめの指摘。

「先ほど、ここの箇所、原稿と少し変えてお話されていましたよね? あれ、元に戻していただけますか?」

あれ? アレンジしてかまわないんじゃなかったの?

ニュアンスとしてはどうも「完全に変えちゃダメ」というわけではない。ただ、その「変えていい」幅がかなり狭い。

なぜなのか。収録後に「NHKプラスで放送後7日間配信され、NHKのサイト上にテキストも掲載されますので」と説明されたときに察した。テキストを掲載するのは、公共放送として聴覚障害者の方なども放送内容に触れられるようにという配慮や、あとから内容を確認したい人向けにといった理由があるのだと思う。ただこれによって

「放送とテキストで内容が食い違うと、視聴者からいらぬ問い合わせなどが生じやすくなる」

→「なるべく変えずにテキスト通り話してもらったほうがいい」

という制作側の事情がおそらく生じているのだろう、と予想した。

「原稿を多少変えてしゃべってもいい」は真に受けてはいけない。これが第4のトラップだ。

もはや外堀は完全に埋められてしまった。

・ミスったらもう一回最初から撮り直し

・9分10秒から9分40秒の間に収まるようペース配分しなければならない。早すぎたり遅すぎたりすると速さに関する指示のカンペが容赦なく突きつけられる

・おじぎのしかたにまで注文が付くプレッシャー

・原稿のアレンジは原則禁止

こうなると、しゃべりのプロでもない人間ができる最善策は

とにかく間違わないように、なるべく一字一句変えず、一定のペースを保って話すことに集中する

になってしまう。

では本番いきます。ヨーイ……

棒読み不可避

GAME OVER

収録直後に「テロップ等の表示のタイミング含めてこれでいいか、Vを確認しましょう」と言われ、チェック目的で自分が棒読みする姿をフルで観ないといけない。端的に言って地獄である。

2.棒読み完全対策

私はもう出演することはないと思うが、これから出演する多くの人のために棒読み対策を書いておこう。まず、棒読みになってしまうトラップをまとめると以下である。

1.収録は「語り」で行われるが、そこで話す原稿を先に要求される。これによって「書き言葉のまま話す」になりやすい。

2.先に渡す原稿は「文字数」で指定される。しかし、実際の収録では話したときの間を含めた「尺」に収まることを要求される

3.「多少アレンジして語っても大丈夫」を真に受けてはいけない。サイト上に掲載されるテキストと放送(動画)の内容が食い違うことは望ましくないからだ

4.「プロンプターがあるから覚えてこなくてもいい」「練習してこなくていい」は実際には「棒読みでもよければ、だが」というただし書きがついている。一発撮りで完走しなければならないのに、覚えてもおらず練習もしていなければ、表示される文字を正確に読み上げることに意識を割かざるを得なくなる

したがって、棒読みにならないために必要なことはこうなる。

・一字一句その通り読み上げても自然な感じに聞こえるように、徹底的に話し言葉でテキストを用意する

・「文字数」はあくまで目安にすぎない。実際の収録を想定し、自分のペースで話して9分10秒から9分40秒のあいだに自然に収まるようにテキスト自体の分量を調整してから制作サイドに原稿を送信する

・収録現場で「正確な読み上げ」に意識を取られなくて済むように、練習してから臨んだほうがいい

私の場合は原稿の構成上、出典を入れざるを得なかったこともあるのだが、「全国学校図書館協議会による学校読書調査」とか「OECD加盟国の15歳を対象にした学力到達度調査PISA」といったワードを口語で噛まずに、自然なペースで話すのはむずかしい。避けられるのであれば、専門用語や長い単語、それから数値表現はなるべく避けたほうがいい。避けられないのであれば暗記してすらすら出るように練習しておいたほうがいい。「出典や数字を間違えないように読む」ことも、慣れていないと脳に大きな負荷がかかる。

ひとことで言えば

原稿の草稿を作る→「話す」ことを仕上げ、話す通りにテキストをfixしてから送る→収録に臨む

これに尽きる。テキストを送ったあとは言いまわしは変えられないと思っていたほうがいい。

これを読んで完璧に対策した人が

『視点・論点』なのに語りが自然!

と話題になることを祈って、私は消えます(消えたい……)

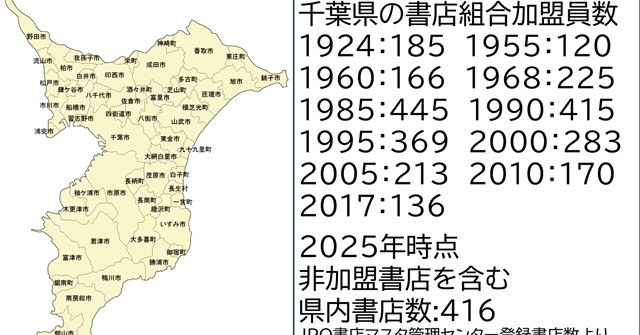

私の出演回は2025年7月7日12時50分と8日午前4時05分から放送され、放送から7日間はNHKプラスで配信される。テーマは「子どもの本離れは本当か」である。「昔の高校生は骨のある本を読んでいた」とか言われるが、では50年前、1975年の学校読書調査で一番読まれていた本を知っているだろうか。苦笑するしかない結果なのでぜひ見てほしい。

■告知

輸送経済新聞でだいたい3号に1回ペースで出版物流の危機についての連載開始。

8月18日に鳥取県図書館大会で子ども・若者の読書について講演。一般参加可。平日ですが夏休みシーズンですのでよろしければ。8月17日~19日鳥取に滞在。

7月30日頃に『作文ぎらいのための文章教室』という主に中高生(小学生や大学生も対象)の新刊でカムバします(新刊を出すことをカムバと呼ぶ勢。カムバの意味がわからない方はGeminiとかに聞いてください)。中高生にアンケートを採ったり、学校の先生に中高生が書く文章の特徴についてヒアリングして、書きました。「とにかく早く書き終わらせたい」人から「評価される文章を書きたい」人にまで、知っておいてほしいことを書いています。親御さん、先生、司書の方ぜひご検討ください。

すでに登録済みの方は こちら