地域の書店数の推移をざっくり把握する方法:横浜市の場合

地域の書店史を扱おうとするとぶち当たるのが、資料(史料)の欠如である。

『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか』(平凡社新書)では日書連の「全国書店新聞」や年史を参照したから書けた。だが地域の書店組合や組合非加盟書店はどれだけ発行物を出しているか、残しているか、それが第三者が参照できるようになっているかといえば、非常に心もとない。

ざっと探した限りでは、たとえば地域ごとの書店組合の年史で国会図書館(NDL)に所蔵があるのは私が知るくらい東京都、大阪府、長野県、福井県くらいであり、会報まで保存があるのはおそらく大阪だけではないかと思う。

そしてあったとしてもネックになるのは、書店組合の会報や年史で書かれているのはだいたい

・ルーチンでやっている取り組みの紹介

・「正味引き下げ」「運賃負担撤廃」「出店反対」「図書館納本は地元書店から」「客注迅速化と非効率的なパターン配本の改善」等々の闘争・陳情

の無限ループなのである。

地元書店と地元民、地元企業とのエピソードであるとか、その地域ならではの書店事情やその変遷を知りたくても、意外と見えてこない。

ただ、皆無というわけではない。たとえば大阪の組合の会報を読むと、大阪は雑誌の配達がかなり最近まで残っていた地域であり、それを継続するために雀の涙程度ではあるが報奨を小学館に出してもらっていた(今はどうなのかは不明)、といったことはわかったりする。

しかし本当はお客さんとの心あたたまる交流も日々あったと思うのだが、そういうものは文字としてはほとんど残っていない。その土地にとってその本屋がどんな存在だったのか、どうあろうとしたのかの「語り」は、書店側のものも客側のものも、限られている。

もっとも、昔から組合に加盟していない書店はたくさんある。日書連は最盛期の1980年代なかばには約1.2万の加盟書店があったが、そのときでも8000以上の非加盟書店があった。そちらの声を拾うのは、より困難だ。

いや、組合史料が残っているならまだいい方なのである。

日本第二の人口を誇る神奈川県でさえ、古書組合の年史はあるが新刊書店の組合史はNDLにすら所蔵がない(そもそも刊行されているのかも不明)。ただ有隣堂の年史が、地域の書店史を有隣堂視点とはいえある程度カバーしている。

もちろん、各地域の図書館の地域資料・郷土資料コーナーにはあるかもしれない。書店についても図書館の事業として「思い出のこし」をしてほしいと思う。そしてそれをもとに郷土史家なりがまとめてくれることを願う。

(なお、8月26日にやる横浜ネイキッドロフトのイベントでは、中岡さんが港北区菊名・妙蓮寺で70年やっている石堂書店の先代に聞き取りをすることでオーラルヒストリーパートを担当してくださることになっている)

ほかに地域の書店の変遷をたどる方法はないのか。

地域の新聞で「本屋」「書店」で記事検索すれば地元の本屋への取材記事や報道も引っかかるので、ひとつはその方向がある。神奈川新聞は最近、地元書店の取材・紹介記事にめちゃくちゃ力を入れている。逆に言うと、しかたないことではあるが、記者や新聞の方針によって濃淡がある。

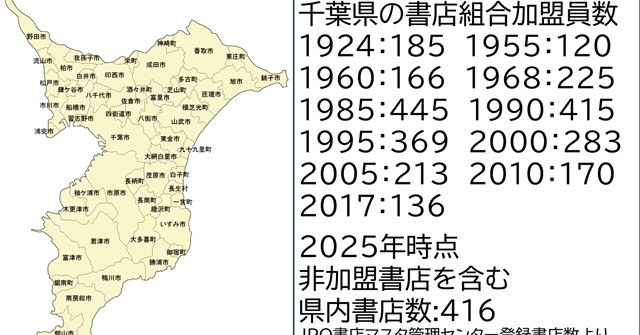

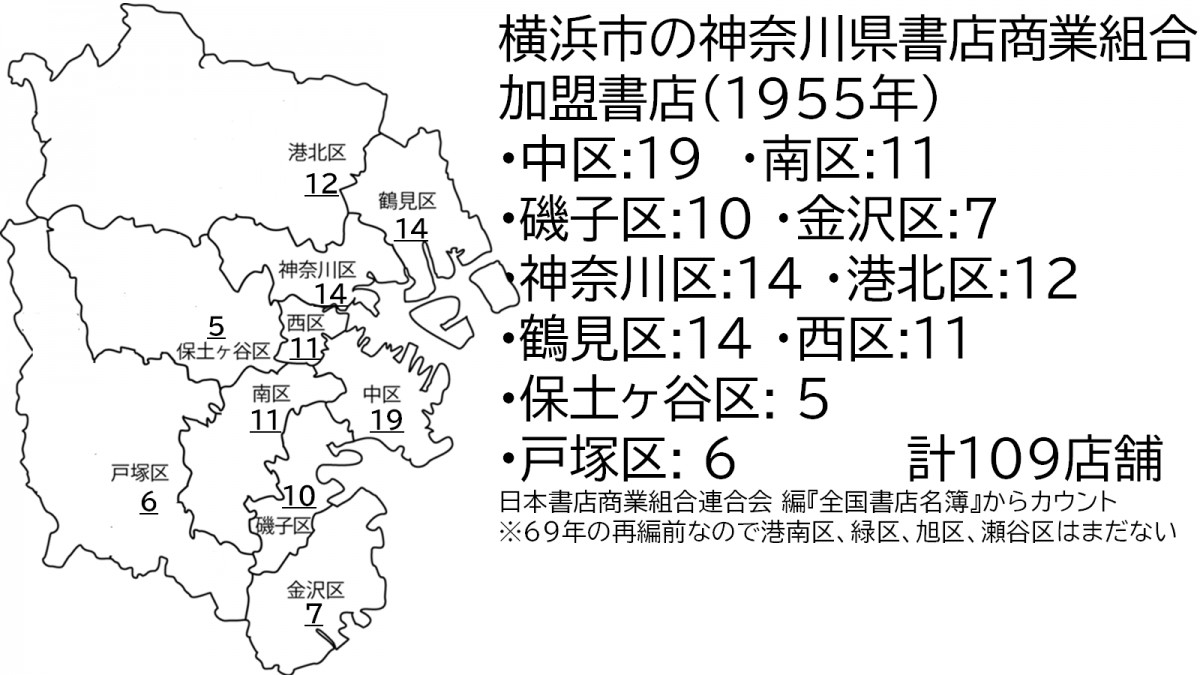

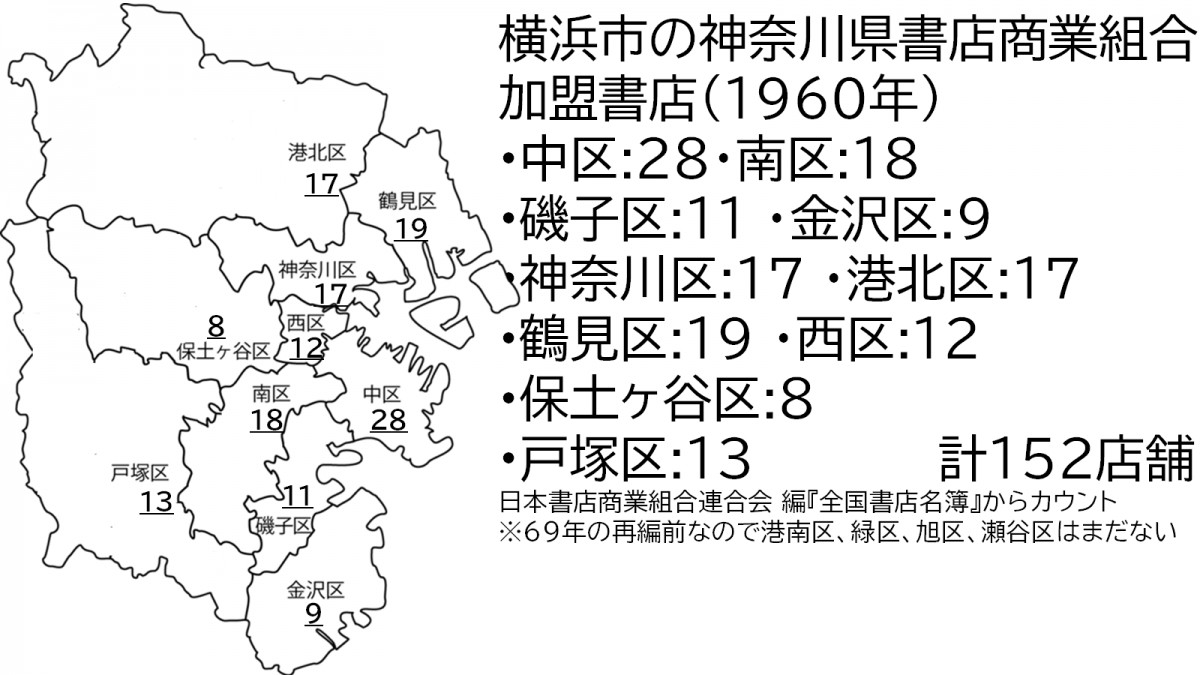

また、組合や地元の有名書店の年史や会報がなくても、書店数の推移をおおよそたどることはできる。

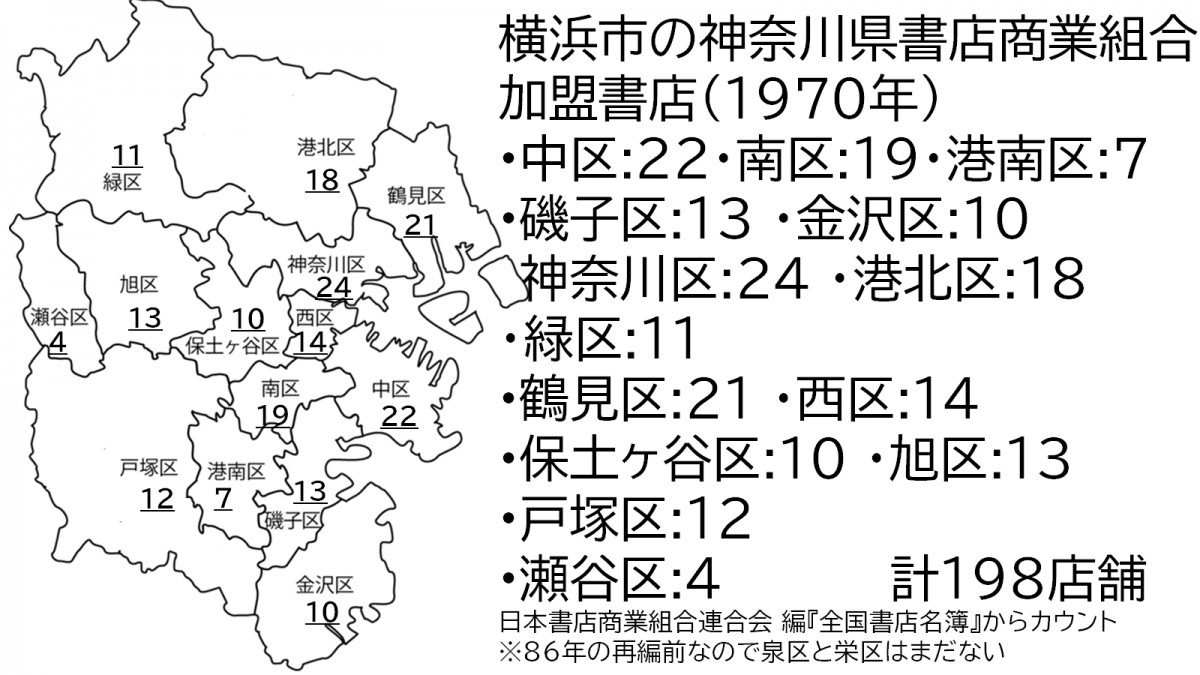

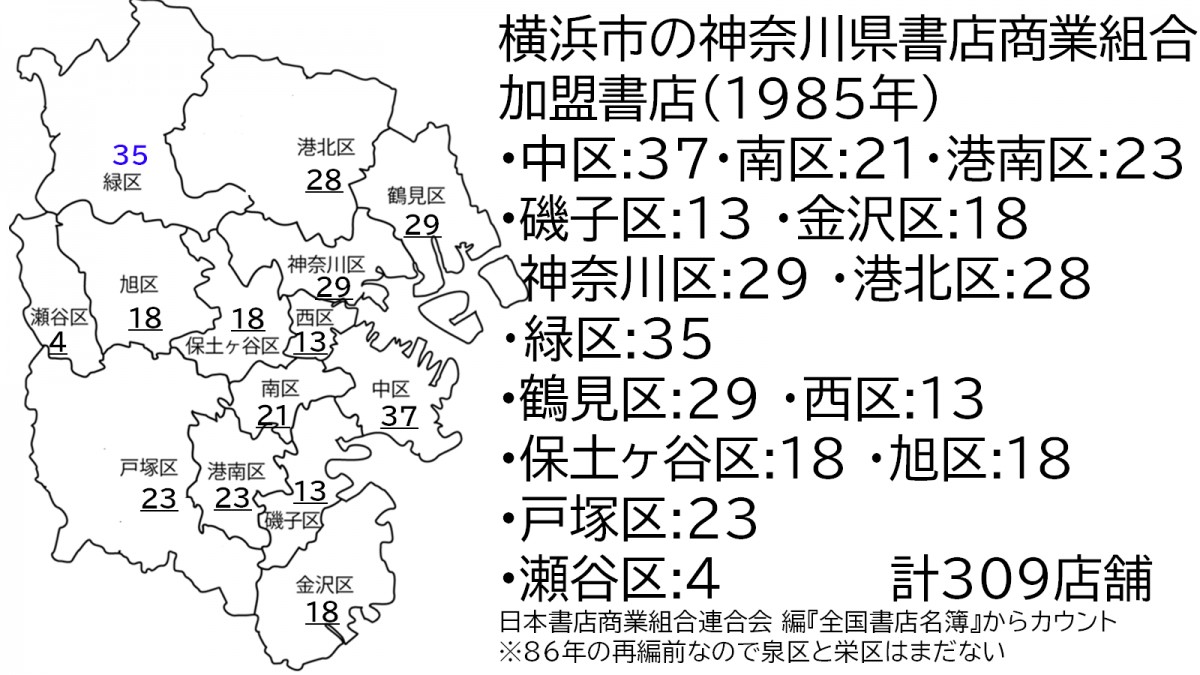

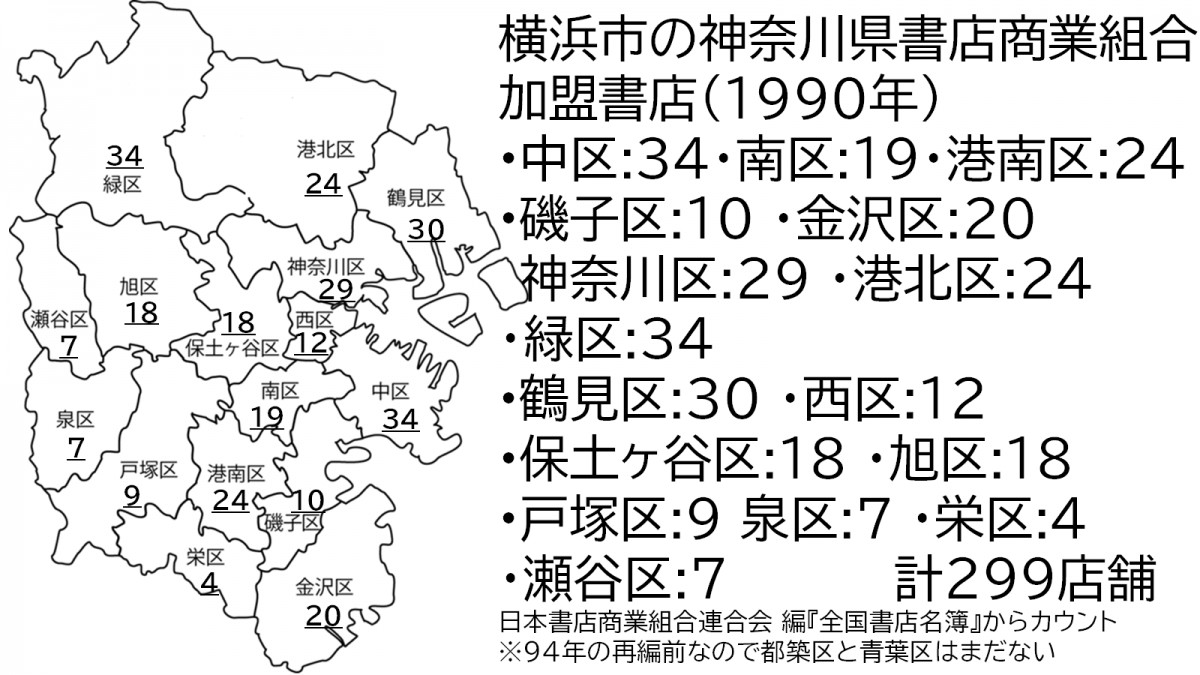

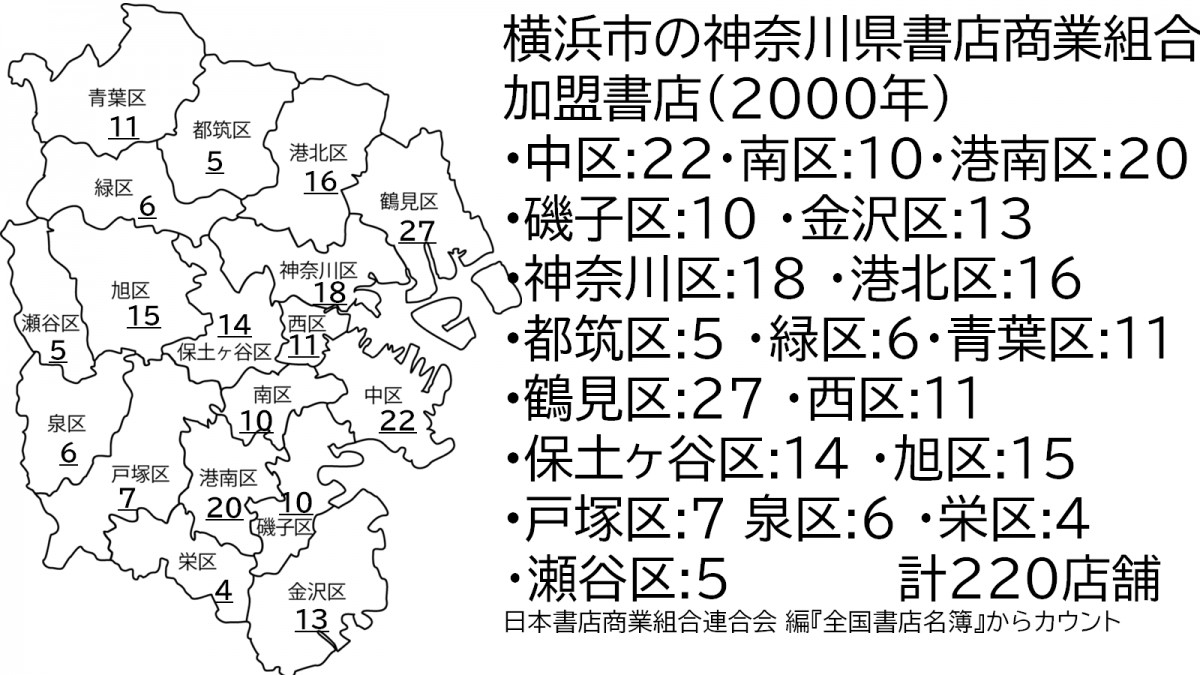

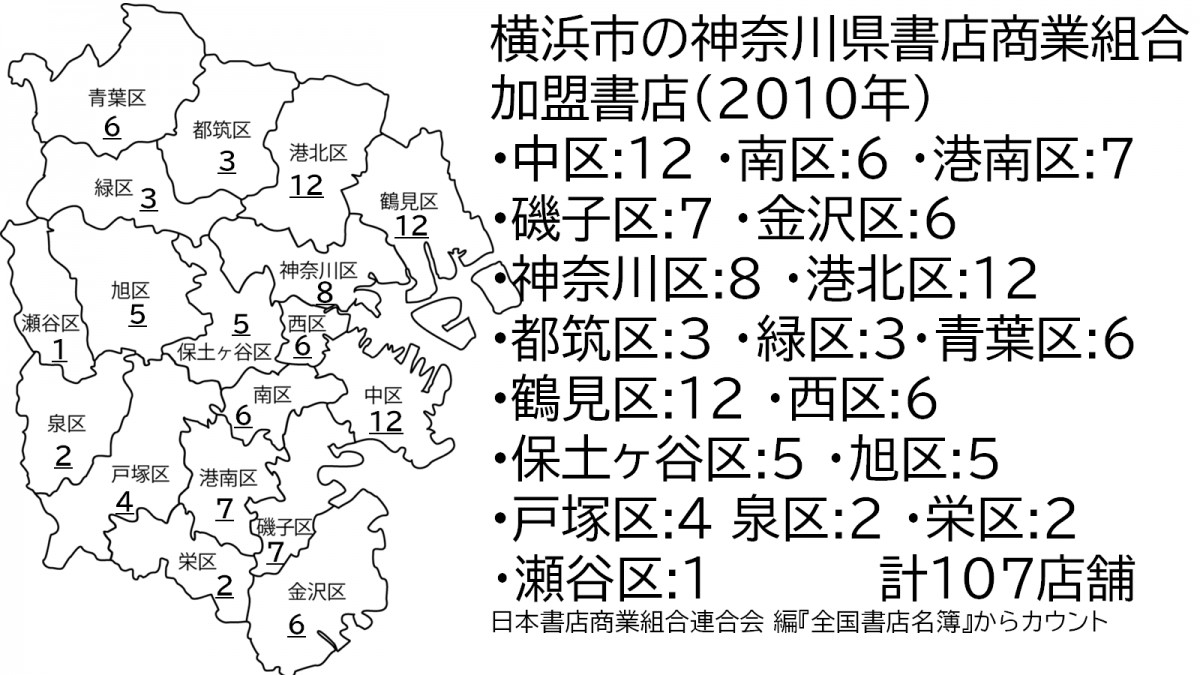

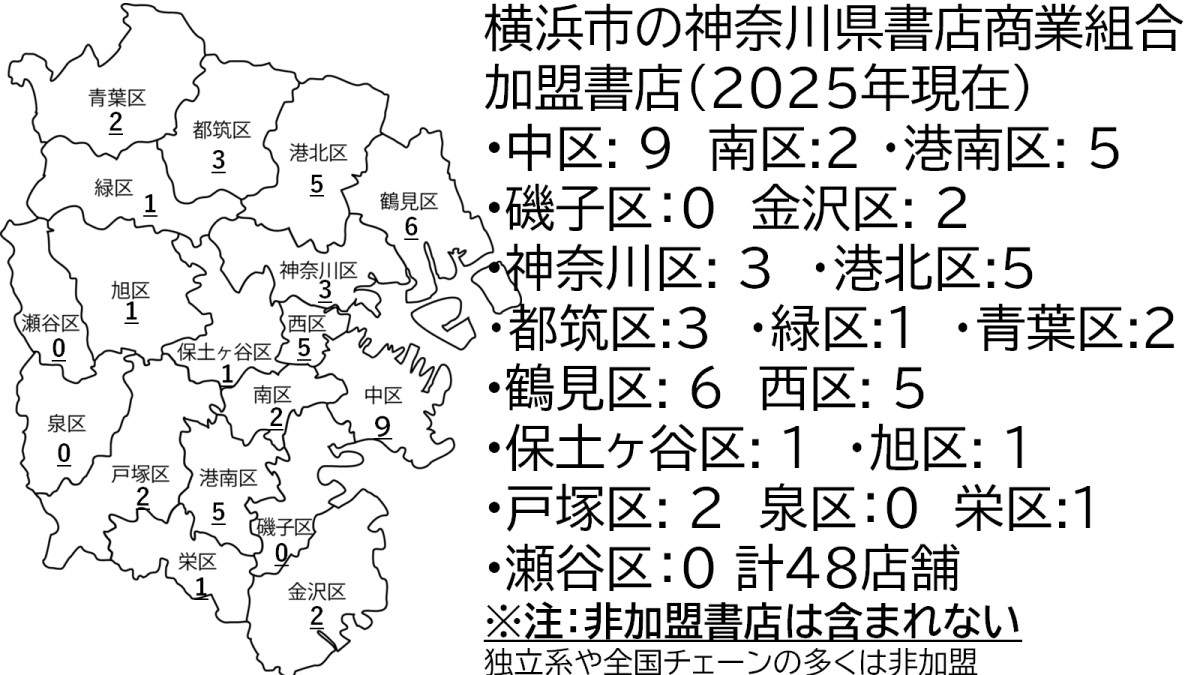

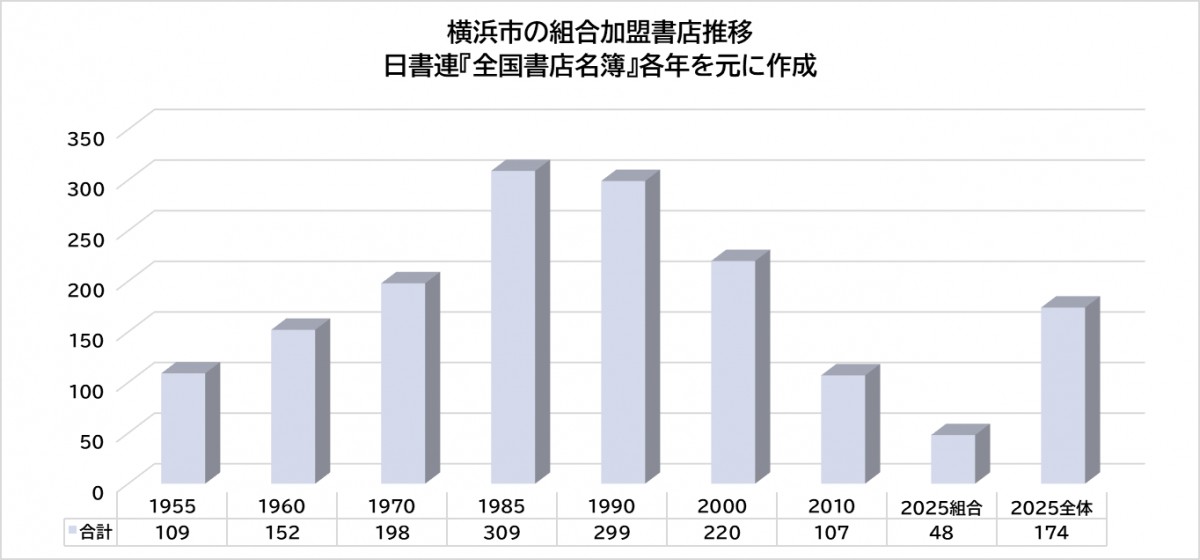

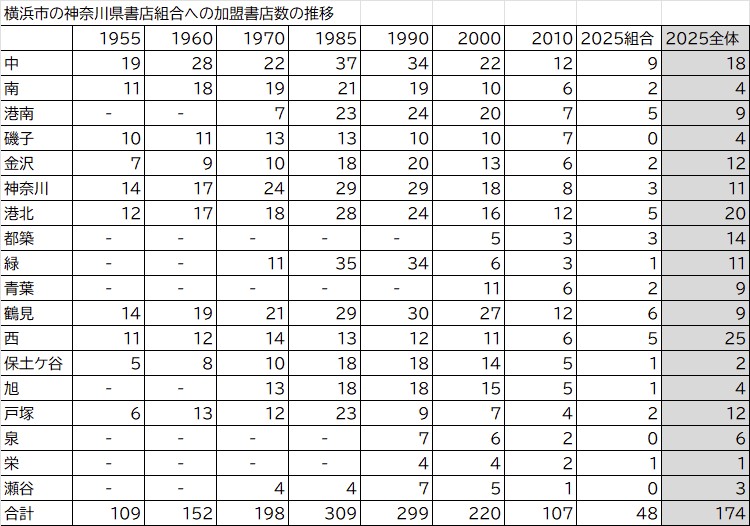

日書連が組合加盟書店の名前と名簿を地域ごとにまとめた『全国書店名簿』を2010年まで刊行している。最新の加盟書店は各都道府県の書店組合のサイトに載っている。

だからこれを使えば(非加盟書店の数や名前はわからないが)どの市区町村に少なくとも何店あったのか、増減はいくらかを把握できる。

たとえば横浜市であれば以下のようになる。

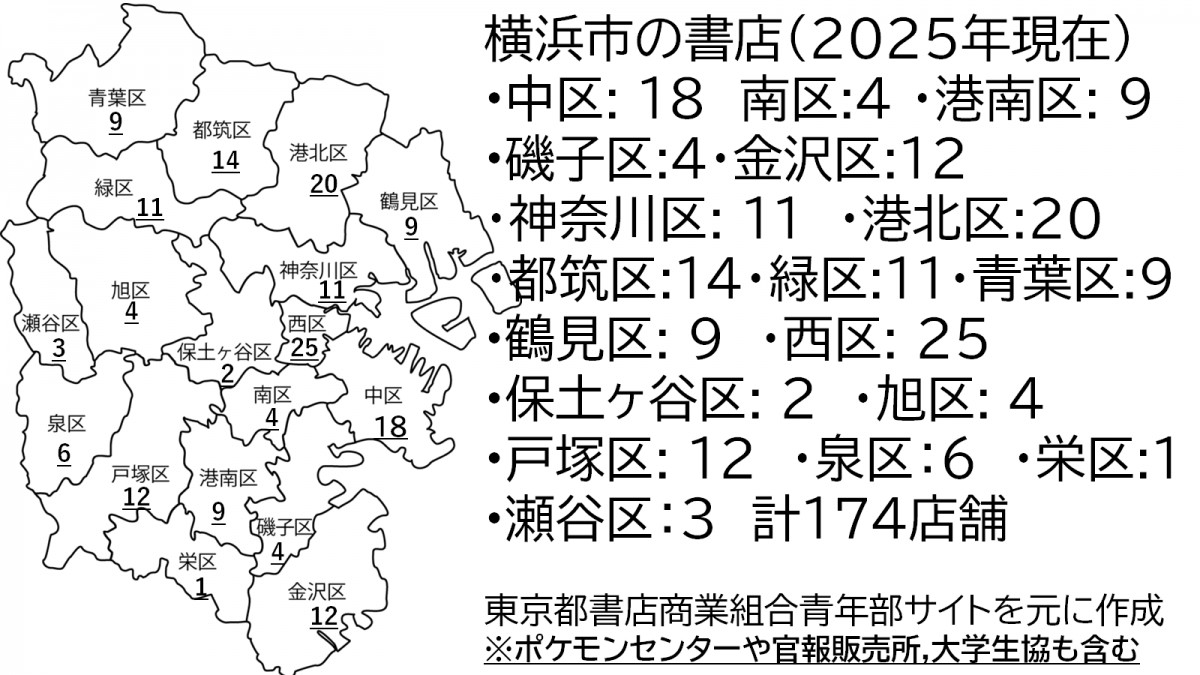

最後に書いたが、書店組合非加盟書店も含めた現在の書店マップは東京都書店商業組合青年部のサイトにまとまっている。

ただこれはポケモンセンターや官報販売所、大学生協の書籍購買部も含む。おそらくGoogleマップ上で「書店」で検索して出てきたものを拾っているのではと思う。

同マップを元に組合の組織率を見ると、現在、横浜市に174店舗あるうちの48店が加盟だから3割弱といったところだ。おそらく全国的に見ても全書店数の3分の1から4分の1だろう。

書店組合はだいたいどこも1980年代中盤をピークに加盟店数が減っている。小書店は当時から潰れていたし、1979年に公取から示された「事業者団体同士の交渉禁止」といったことを受けて組合が戦う力を失っていったため、新興の個人書店は加入するメリットを見いだせなかった。また、ブックバーン(現・未来屋書店)のように大量出店していたチェーン書店は組合から敵視される側だったから、多くの場合は加入するはずもなかった(くわしくは『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか』参照)。

組合加盟書店数が全体の趨勢を体現しているとは言えない。どんどん書店の大型化が進んできたなかでは書店「数」と「売場面積」で見た場合にはまた違うといった限界もある。

とはいえざっくり傾向を把握することはできる。

書店の記憶・記録を聞き取りによって残すにあたっても、客観的に把握できるこうした数字や『全国書店名簿』に記載されている店名と住所、さらにはゼンリンの「住宅地図」をコピーしてかつてのエリアのマップをもとに話してもらうと、思い出しやすいだろうし、あいまいな記憶が多少たしからしいものになると思う。

これをお読みのみなさんひとりひとりも、よければソーシャルメディアやブログ、ZINEにでかまわないから、自分と本屋との記憶を語り残してほしい。時代時代にその地域の、特定の書店がどんな場所だったのか、人々がどんな経験をしたのかの記録は、ほんとうに「ない」。

切ないくらいに、ない。

■告知

8/22夜から隔週全3回で東京赤坂・双子のライオン堂(&オンライン)にて、『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか』解説講座をやります。学生、書店員、司書割引あります。ぜひ。

新刊が出ます。十代向けの文章の書き方本です。夏休みのおともに。お子さんなどにぜひ!

8月18日に鳥取で若者の読書について講演します。

取材を受けました。よろしければご覧ください。

すでに登録済みの方は こちら