「これからどうしたらいいと思いますか」「どういう本屋が生き残れますか」と訊かれてモヤること

配信された記事やメディア出演情報2025.4.19-5.3

これを書いたところChronicle野村高文さんからご連絡いただき、先日インタビューさせていただいた。ちょっと先になるけれど、podcastと書籍、出版業界との関わりで有益な知見を提供できるかと。インプレス『電子書籍ビジネス調査報告書』(7月発売)およびYahoo!ニュースエキスパートにて

・日本で図書館になかなかマンガが入らず、学校でも歓迎されない背景にあるレイティングシステムの未整備

・MANGAが海外で取れていないセグメントがあるが(13歳未満)そこが欧米では伸びている

人口大国=(未来の)読書大国、と思ったら大間違いなのである

小中学生にホラー、怪談はいつの時代も人気だけれど、丁寧に読むことを求めるホラー、怪談、考えさせるホラー、デスゲームものがよく読まれているので、大人が敬遠したり「そんなの読んで大丈夫か」と思って介入せずに見守ってほしいですね

ファネルの(再)設計が日本の出版社、新聞社、書店いずれでも必要だと思っていて、その参考に海外事例を調べています。雑誌や新聞はデジタルへの「移行」に適してもいるしそうせざるをえないけれど、書籍に関しては大半のジャンルでデジタルを使って紙の販売を「支援」「促進」する方がむしろ重要なので、今後もちょいちょい書きます。

茨城LuckyFM「ダイバーシティニュース」に4月23日出演。瀬尾傑さんのまとめが秀逸でした。

この日は前から会食の予定があったのだが、生放送のため途中で抜けさせていただいて、池袋でレンタル会議室を取ってそこから出た。直前までカメラや音声の調整に手間取ってめちゃ焦った。

なので出演中も機材が大丈夫か、気が気でなかった。スタッフさんにもご心配おかけしました。

4月25日には北海道図書館振興協議会総会にて講演「小中高生の読書 データに見る意外な実態とよく読まれている本の特徴」。北海道の公立図書館長を中心にした講演。

自治体直営だけでなく指定管理者でTRCが運営している館長に「『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか』読みましたよ。サインください」と言われる。

あの本ではTRCのことをべつに良くは書いていない(悪く書いたつもりもない。書店組合側からはこう見えてますよということを紹介し、どんな争いがあったのかを書いた)ので一瞬構えたが、TRCは叩かれすぎて基準がおかしくなっているのか、あれくらいでも「(珍しく)中立的に書いてくれている」という評価だった。

私が『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか』の図書館、TRCの章で言いたかったのは、本屋はTRCを敵視する前に資料費増額、学校図書館向けの地方交付税交付金を満額予算化することで共闘するべきで、全体のパイを増やすのが先であって「取られた」とか恨み節言っても、TRCの妨害をしても市民の理解や応援は別に得られない、ということがひとつ。

それから出版社―取次―書店の「通常ルート」を使った本の発注システムが、図書館の蔵書、発注の都合とあまりにも齟齬があるものだったからTRCが出てきてMARC作って書誌と予約、在庫・物流の一体化をせざるをえなかったのであって、値引きと装備無料を封じられたら町の本屋が入札に勝ってTRCに発注しなくなる、って話じゃないでしょ、ということがもうひとつですね。

たまたま講演の翌日、白老にあるウポポイに行こうと思い、苫小牧に宿泊予定だったので苫小牧市立中央図書館長と同じ電車で札幌から苫小牧まで行き、翌朝6時からホッキで有名なお店にKADOKAWAの編集者と3人で朝食を食べに行った。図書館で絵本作家さんを招いて子ども向けのワークショップが開催されるとのことで観に行った。

これ。見学したが、めちゃ盛り上がっていた。

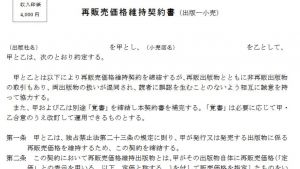

講演後の懇親会で「読売に出ていた、再販契約書改訂ってあれどういう意味なんですか?」と聞かれたので読んでもらおうと思ってYahoo!の記事を書き直した。

書き直すにあたって調べ直したら、私も勘違いしていたところがあって、独禁法上の適用除外団体(再販契約を課すことができない団体)に役所や図書館自体は直接的には入っていない。

じゃあなんで再販契約書上で官公庁に対する割引販売を許容してきたのかというと、自治体から求められるからである。地方自治法では公共調達の原則が定められており、随意契約(自治体側がピンポイントで「あんたんとこと契約したいから、よろ」と言って特定の事業者と契約するパターン)できるケースは契約の金額が少額であるなど、きわめて限定されている。税金は無駄遣いしてもいけないし、特定事業者だけ優遇してもいけないので「基本的には入札して一番条件がいいところと契約せい」となっている。ま、この話は長くなるのでくわしくは記事を読んでください。

北海道から4月26日(土)深夜に帰ってきて4月27日(日)にマルジナリア書店でのトークイベントに出演。

3日連続終電コースとなり体力的に死亡。

4月30日(水)TBSラジオ出演。スタジオに行ってラジオ収録したの初めてかもしれない。だいたい電話かZoomだったので。

武田砂鉄さんが本が出てすぐ読んで企画してくださったそうで、ありがたい。

ラジオだとあの本のどこを打ち出すとリスナーに刺さるのか、まだつかみきれていない。

マルジナリア書店でのイベントに河村信さんがいらしていて、河村さんが編集したこの本をご恵投いただいたのだが、そういえば20年くらい前(雑誌編集者時代)にTBSラジオ出演前の宮台さんに少し時間を作っていただいて赤坂で取材したことがあったなと思い出した(TBSの1階に入っているカフェでだったか? うろおぼえ)。宮台さんが多忙すぎてゲラが全然戻ってこず、留守電に何度か連絡してギリギリまで待って「戻ってきた!」と思ったらこちらで作った原稿がほぼ全直しだった記憶がある苦笑

これの元本を私は高校時代(たぶん1997年か8年)に読んでいる。「青森市内のテレクラに女子高生が出入りしている」という話が書いてあって、ちょうど青森市で高校生やっていたので「まじか」と衝撃を受けた。たしかに90年代末だとまだ電柱にテレクラの案内とか貼ってあった。この話も始めると長くなるので機会があれば。

ZAITENに著者インタビュー掲載。取材のオファーで一番早かった。noteにまえがきをアップした翌日くらい、本が出る前から打診があった。ウェブにも載せてほしいけど、どうなんだろう。

5月10日土に東村山で講演します。申込受付中。『「若者の読書離れ」というウソ』もまだまだ読まれているし、講演するたび「そうだったんですね!」と驚かれるので、広げていきたい。

5月12日(月)夜に名古屋NBCにてトークイベント出演します。申込受付中。遠方から来られるかたもおられるとのことで、トークの前にお店のカフェで交流の時間を設けたいと思っていますので、来られる方は17時くらいから(もうちょい早くから)私はいますのでどうぞ。

雑感

取材やメディア出演時には必ず「これから本屋さんはどうしたらいいと思いますか」「どういう本屋が生き残れますか」などと訊かれるのだけれど、本屋とひとくちにいっても規模も立地も客層も外商規模の大小もそれぞれ違うわけで、目下を乗り切るために何をすべきかは個々別々の事情に合わせて考えるしかない。

経営の話だから、考えるべきポイントや手順のフレームワークはあるけれど「これさえやればいい」みたいな魔法の杖はない。

雑誌の売上が減って書籍で回さないといけないが、かつて雑誌が売れていた時代は勝手に発生していた来店回数・頻度を今はまず作り出す(増やす)必要がある。店に来る動機、しくみを作る必要がある。

それから、来店頻度が減っているのだから客単価を上げる必要がある。

再販契約では出版社が価格決定権を握っており、小売店側はインフレに異様に弱くなりやすいといった構造的な欠陥がいくつかあるから、その点をカバーできる兼業先が必要である。

等々、どこにでも当てはまるような話をするのであれば、セオリーからいえばこういうごく常識的な提言になるのだが、本当にそんなことが聞きたいのだろうか。

Sessionに出たときにも言ったが、むしろほかの本屋本やメディアに出ている記事では、さまざまな工夫で苦境を乗り切っている書店の話がたくさん出ている。それによって「がんばればなんとかなるんだ」というイメージが蔓延し、日本では「そもそも本屋が商売として成り立っていない」という課題の本質を直視せず、本気で手を付けないでやりすごしてきたことのほうが問題だと私は思っているのである。

本屋の努力でどうにかできるところと、出版社など本屋の外が変わるべき点があり、後者が動かないと前者の根本的な条件は改善できないので、本屋(だけ)を主語に今後を語れというのも、聞き手側の気持ちもわかるけれど、この本で示したことからするとズレている。

個性的な本屋のおもしろ事例集が知りたいなら、ほかの本の著者のほうがよほど知ってますよ。

私が言いたいのは「本屋を続けたいなら、本屋以外のことで利益をあげるしかない」という条件がgivenになっている、「前提」になってしまっているのがおかしい、ということ。

その前提をもとに「どうしたらいいかを考えてほしい」と言われても、それ自体は可能だし、問われれば考えて答えてはみる。けれど、近視眼的になりすぎている書店業像を、時間軸的にも視点としてもマクロで捉え直してほしいというこちらの意図とは真逆のことを求められている感じがして非常にモヤる。

すでに登録済みの方は こちら