『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』はどこが間違っているのか(抄)

2024年4月に刊行された三宅香帆『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(『なぜはた』)は30万部以上のベストセラーになった。『なぜはた』では日本人は働きすぎで、新自由主義的な価値観(自己責任論など)を内面化しているせいで読書量が減っている、と分析して多くの人の共感を呼んだ。

しかし同書が破格の部数を叩き出し、「あそこに書かれている内容が正しい」と思われてしまうことは、出版業界の課題解決につながらない。筆者にはそうした危機感がある。

それが「本を売る」こととどうつながるかといえば、誤った現状認識の上に施策を組み立てても効果が薄いからである。

とはいえ、問題は『なぜはた』だけにあるのではない。『なぜはた』は出版業界をめぐる議論の「よくある」誤りを踏まえている部分が多いからだ。

※なお『なぜはた』引用のページ数はリフロー型電子書籍版のものであり、紙書籍版のページ数とは相違がある

■働き始める前から読書量は減り、働き始めた後も日本人の読書量は減らない

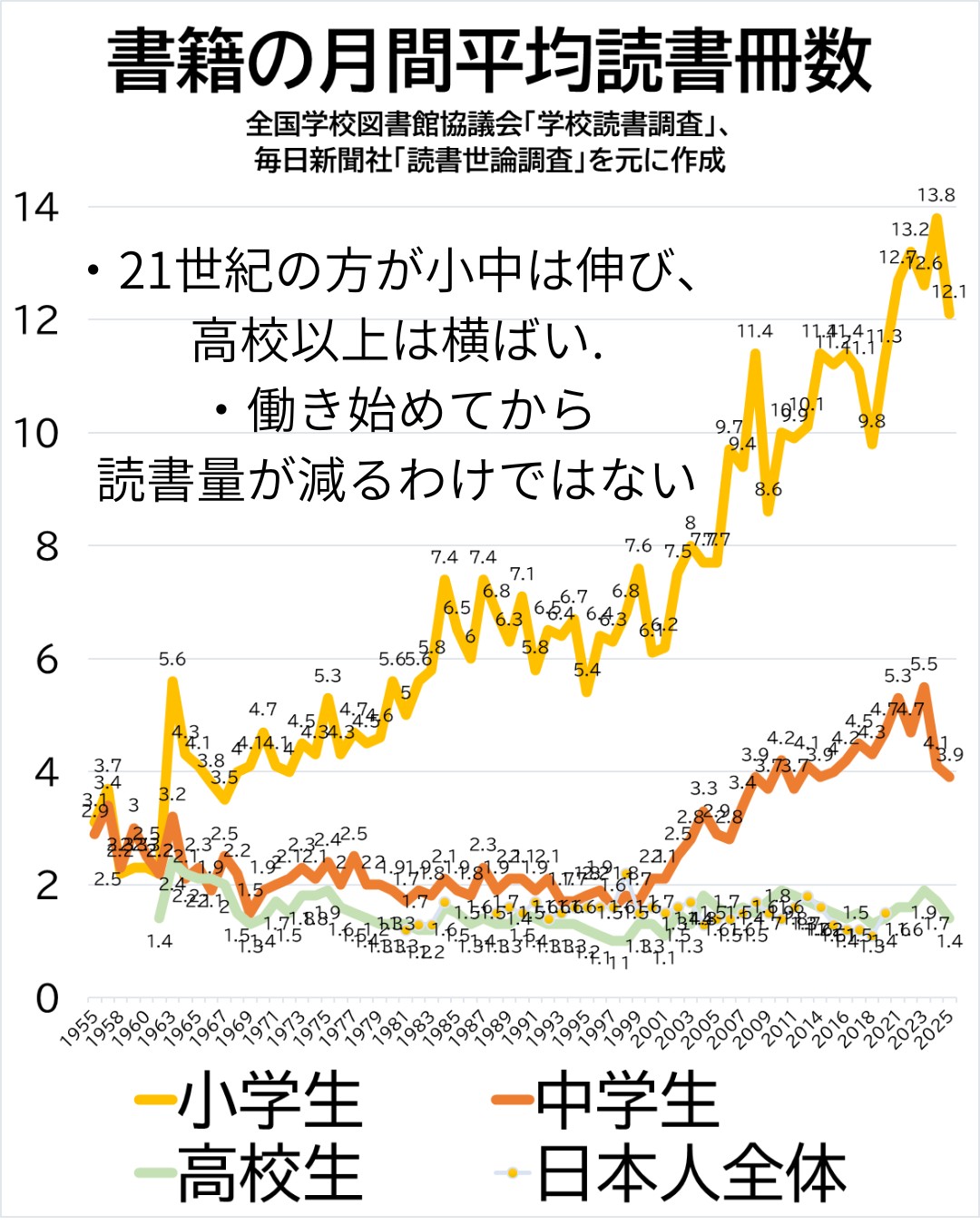

まず『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』というタイトルからして、事実に即していない。日本の読書統計では、小中高と学齢が進むにつれて書籍の読書率・読書量が減る。だが高校以上になるとほとんど減りも増えもしない。つまり働き始める前にすでに読書量は減っている。働き始めたからと言ってそれ以上、減るわけではない(増えるわけでもない)。

書籍の読書量は、全国学校図書館協議会「学校読書調査」によれば、2025年時点で小学生は平均月12.1冊、中学生は3.9冊、高校生は1.4冊。2019年まで実施されていた毎日新聞社「読書世論調査」では2019年時点で1.5冊。

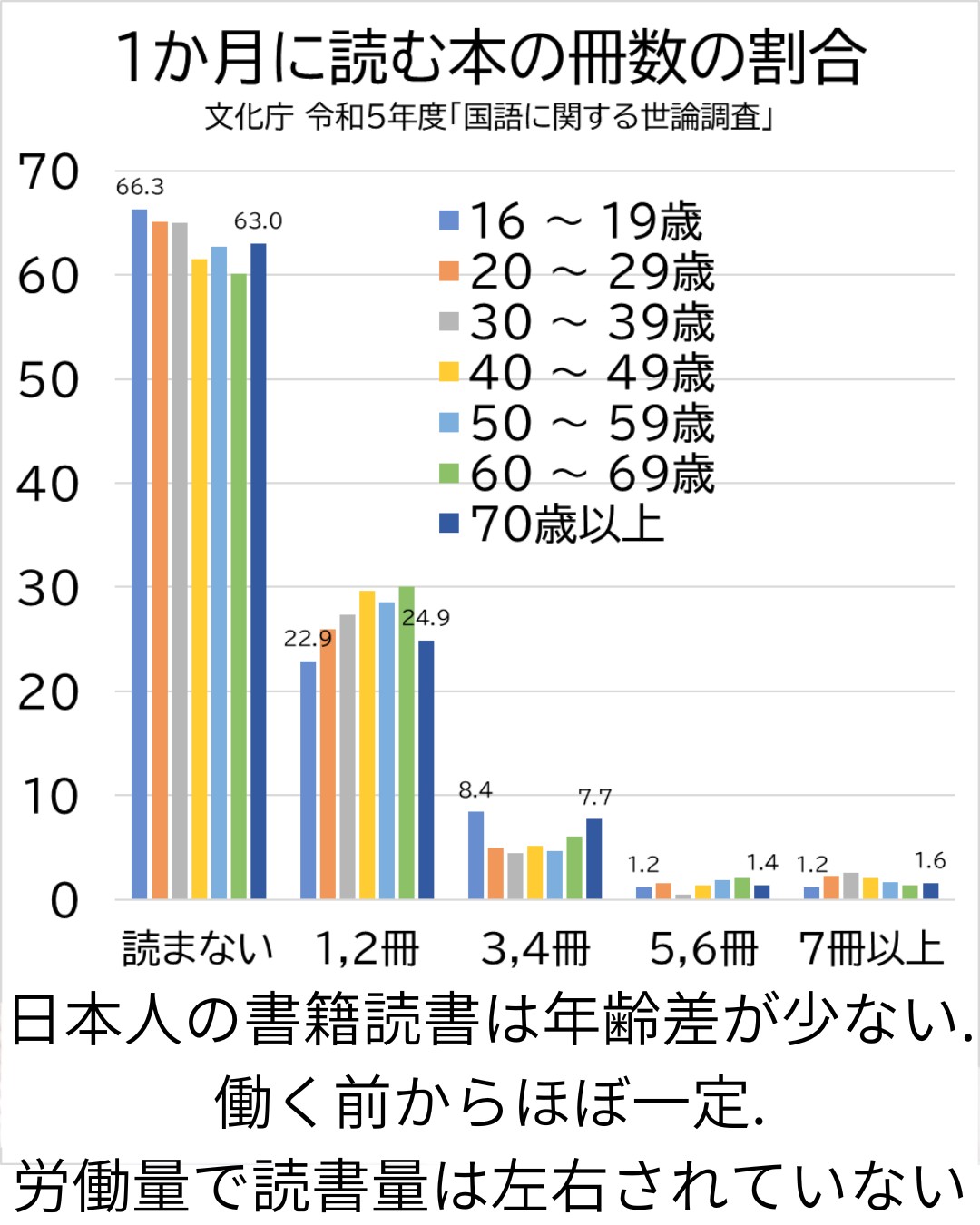

文化庁が「国語に関する世論調査」で5年に一度実施している読書調査で1か月に読む本の冊数の割合を見ても「読まない」「1、2冊」「3、4冊」「5、6冊」「7月以上」いずれも年齢による差は乏しい。

1か月に本を1冊も読まない人の割合は62.6%。1か月に読む本が1、2冊の人は28.5%。つまり、日本人の91.1%の読書量は月に0~2冊である。書籍を月に3冊以上読むひとは全体の約1割程度。月に3、4冊読む人は5.4%、5、6冊は1.6%、7冊以上読む多読者(読書家)は1.9%。7冊以上読むひとは全体の2〜3%である。これはべつに「本離れ」したからではない。毎日新聞社「読書世論調査」など戦後の主要な読書調査をたどってみてもずっとそうだ。青年以上の日本人の平均的な書籍の読書冊数は数十年にわたって2冊以下である。9割の人の読書量は月に0~2冊。

月2冊以下の人たちが全体の約9割を占める。月3冊以上読む人たちはもともと全体の1割程度しかいない。月7冊以上読む人は3%未満だ。この点は全世代で共通している。これで「働いていると本を読めなく(読まなく)なる」とは言えない。働く前から平均的にはたいして読んでおらず、働いてからもたいして変わっていない。

これに対して、1~2冊というライト層では加齢による減少は見られないが、「月3~4冊読む習慣のある層」においては労働期間中(生産年齢)に数値が底を打ち、退職後に回復するという「U字カーブ」を描いており、働いている期間は読書量が少ない、との意見がある。

しかし、月3、4冊読んでいる割合の10代および70歳以上と、20~60代の世代間差はせいぜい3~4%ポイントにすぎない。どの世代でも月2冊以下の人間が約9割、平均すれば全世代で月2冊以下になる点はゆるがない。

U字カーブをさして「働いていると本が読めない」証拠だと言うのは、言い換えれば『なぜはた』は「10代後半では月3、4冊読んでいたが、働き始めてからは本を月1、2冊しか読まなくなった人口全体の3~4%の人たちは、働いていると本が読めなくなる」という話であり、世の中の96、7%の人間には関係がない。

『なぜはた』(だけ)を読んでそういう本だとの印象を抱く人間はいないだろう。

にもかかわらず、一般的かつ劇的に「働いていると本が読めなくなる」と誤認させる内容であったことが問題だ(私はマイノリティの実感をあつかうこと自体は問題だと思っていない)。

また、くりかえすが、学校読書調査を見ると小学生の月間平均読書冊数は近年はおよそ12冊、中学生は4~5冊である。これが高校生になると月2冊未満になり、それ以上の年代ではやはり月2冊でほとんど変わらない。

小→中→高の減りのほうが劇的であるのに、その点はまったくスルーして「働くと全人口の3、4%の人たちは月3、4冊から減る(らしい)」ことに着目するのは――もちろん、それ自体はかまわないのだが――かなり独特なものの見方であり、筆者には不可解に感じられる。

先ほどの読書世論調査のグラフを見てもらえばわかるが、書籍の読書率、読書量は、青年期以上の年齢では時代による変化に乏しいとみるべきだ。したがって「明治・大正の労働者や昭和のモーレツサラリーマンは長時間労働にもかかわらず本を読んでいたのに、なぜ最近は本が読まれないのか」という『なぜはた』の問いかけは、やはり前提から間違っている。戦後の出版流通システムができあがり、モノ不足(本の材料となる紙材不足)が解消された1950年代頃から、子どもを除く日本人の書籍の読書量や読書率にはほとんど変化がないからだ。

出版業界は1990年代後半から売上が落ちているのに、読書量が変わっていないなんておかしい、と思うかもしれない。

こうした「読む」と「買う」を短絡的に結びつける考え方はよく見られる。しかし、読む量と買う量は単純にイコールにはならない。イコールになるなら「積ん読」という言葉は存在しない。

出版市場が成長していた時代にも、書籍の読書量が増えていたわけではない。書籍は、読書量と購買量の傾向が一致しない。

読書量と市場動向の不一致はめずらしいものではない。

アメリカではNAEP(全国教育進歩評価)、UKではNLT(国立識字基金)が子ども・若者の読書調査を実施しているが、いずれも近年では減少傾向にある。ところがアメリカのCircanaBookScanなどが発表している書籍の市場調査を見ると、児童書やYA(10代向け)市場はむしろ成長傾向にある。世界に目を向けても「読む」と「買う」の不一致、「読書量は減っているが本の市場規模は横ばいや微増」(あるいはその逆)といった現象はめずらしくない。

■「雑誌」と「書籍」も別の話

ただし、「読まなくなっており、買わなくもなっている」が日本で該当する出版カテゴリーもある。雑誌がそうだ。

しかし『なぜはた』は雑誌と書籍の区別が付いていない。

「雑誌や自己啓発書を中心として、労働者階級にも読まれる書籍は存在していた」(38ページ)との記述がある。だがたとえば定期刊行物である小説の雑誌と、その連載作品をまとめた単行本は別物である。

なお、この記述は明治時代の話である。明治時代には書籍と雑誌の流通は小売店からして分かれていた。今のように書籍と雑誌を同じ書店で売ることは一般的ではなかった。これは出版流通史では常識的な理解である。たとえば『日本出版販売史』や『東京堂の八十五年』を読めば明らかだ。したがって明治時代の記述として「雑誌や自己啓発書を中心として、労働者階級にも読まれる書籍は存在していた」と、あたかも雑誌が書籍の一部であるかのように記述し、雑誌と書籍の区別が付いていない点は誤りである。明治と今の出版流通システムが違うからこそ、余計に成立しない。

くわえて、『なぜはた』では明治の話だけではなく昭和についても竹内洋『教養主義の没落』や福間良明『「勤労青年」の読書文化史』を参照しながら総合雑誌や人生雑誌の話もしている。だが、本全体を通して雑誌と書籍を分けて論じているふしはない。明治の記述も、昭和の記述においても、雑誌と書籍の傾向の区別はついていない。

この「雑誌と書籍の区別が付いていない」ことによって『なぜはた』はやはり主張の論証に失敗している。

どういうことか。

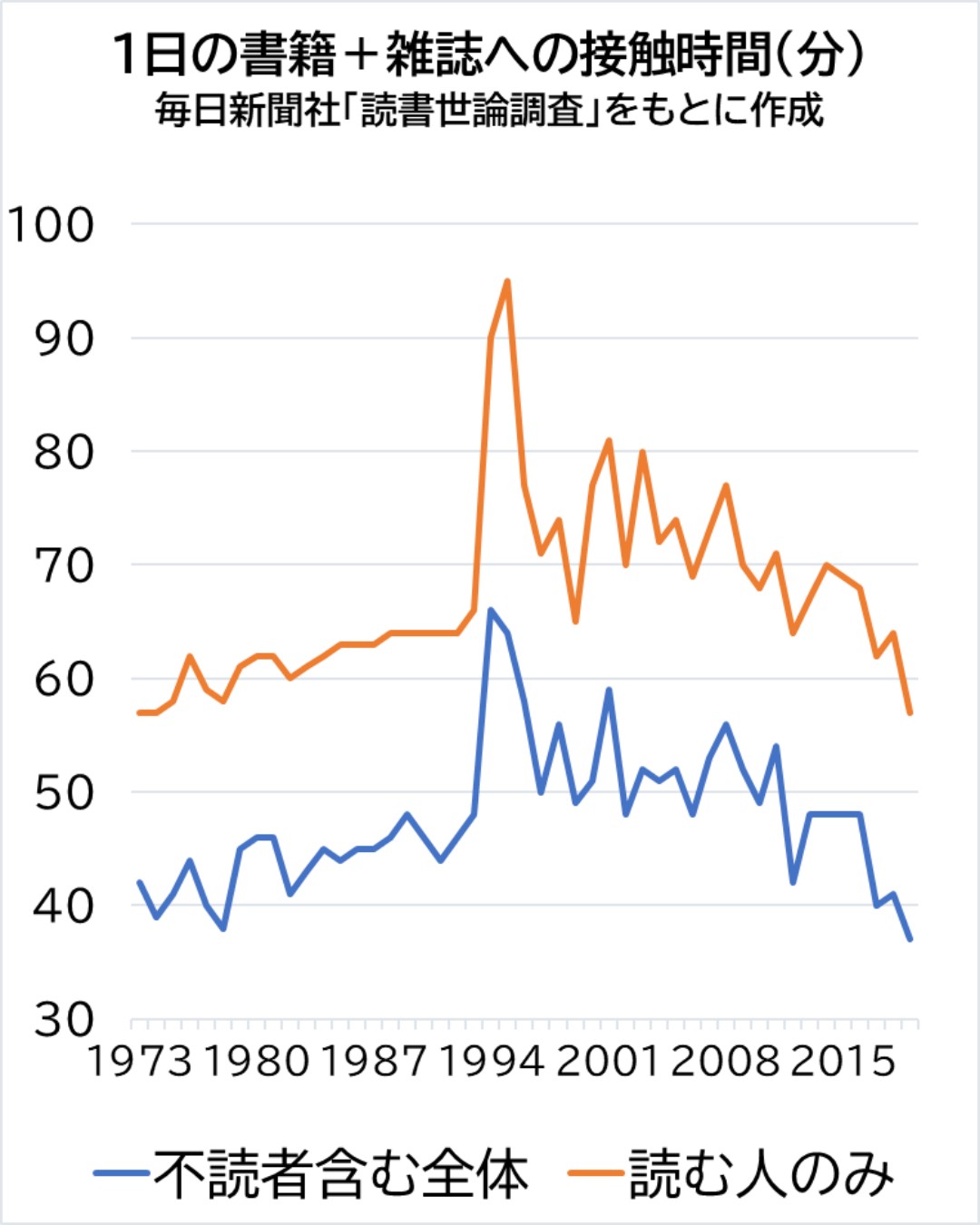

『なぜはた』には読書世論調査をもとに「2009年(平成21年)にはすべての年代で前年よりも読書時間が減少した。/そう、たしかに「読書離れ」がはじまった」との記述がある(151p)。

しかし正確には読書世論調査では「読書時間」ではなく、メディアの接触時間を調査している。つまり『なぜはた』が「読書時間」と呼んでいるものは書籍+雑誌」への接触時間なのである。そして今見てきたように書籍と雑誌の傾向は異なる。減少したのはおそらく書籍ではなく雑誌の分だ(同調査では書籍と雑誌の分数の内訳までは尋ねていない)。

しかも、減ったと言っても1990年代中盤から2000年代まで1日平均50~60分台だったのが、2000年代末以降は1970年代~1990年代前半までと大差ない30分台後半~40分台程度に戻った程度でしかない。

なお、『読書世論調査2016年度』には書籍の読書率について「戦後、読書世論調査の開始以来、多少の変動はあるものの、おおむね5割前後で推移している」と書いてある。『なぜはた』は読書世論調査を引用しておきながら、読書世論調査サイドの「長年そんなに変化がない」という見解とは異なる「本離れが進んでいる」という主張をしている。

書籍が読書量と購買量で相関が見られないのが「読書習慣の違いが原因なのか」「市場構造の違い」なのかは、ほとんどどうでもいい論点である(というか、市場構造が違うことと読書習慣が違うのは商材特性に起因するのであってほぼ同じ事象のウラオモテだろう)。

読書世論調査や学校読書調査を見ても、書籍の読書冊数は減っておらず、雑誌は減っているわけだから、「書籍+雑誌への接触時間」で主に減っているのは雑誌と推定するのが妥当だ。

少し整理すると、先ほど見たような、国語に関する世論調査を引いて10代後半と70代は勤労世代より月3、4冊読む人の割合がわずかに高いという話は「年齢別」(世代別)の話である。

「時代による変化」と「同時代における世代による違い」は別の問題だ。

くりかえすが『なぜはた』では2009年以降「全世代で読書時間が減り始めた」という「経年の変化」も主張している。三宅が証明しなければならないのはこの「経年での書籍読書の減少傾向」なのだが、それを裏づける資料はない。

筆者は「世代別で見ても大差がない」と言い、「経年の変化」については「減ったのは雑誌」と分けて論じている。

『なぜはた』の読書世論調査に関する記述の件は「個々人の実感の話だ」論法や論点スライドではどうやっても乗り切れない。資料の取り扱い手続き上の瑕疵だからだ。

■労働時間は減り、自己啓発の時間も減っている

『なぜはた』では、日本人は今も長時間労働であるという前提で書かれ、「全身全霊」ではなく働いたあとで仕事に関係ない本が読めるくらいの余裕をもてる「半身」で働くことを提唱している。

その主張自体には賛同しないわけではないが、同書の主張の前提になっている「日本人は長時間労働」というのは、少なくとも「全産業平均」で見れば、もはや古い常識になりつつある。

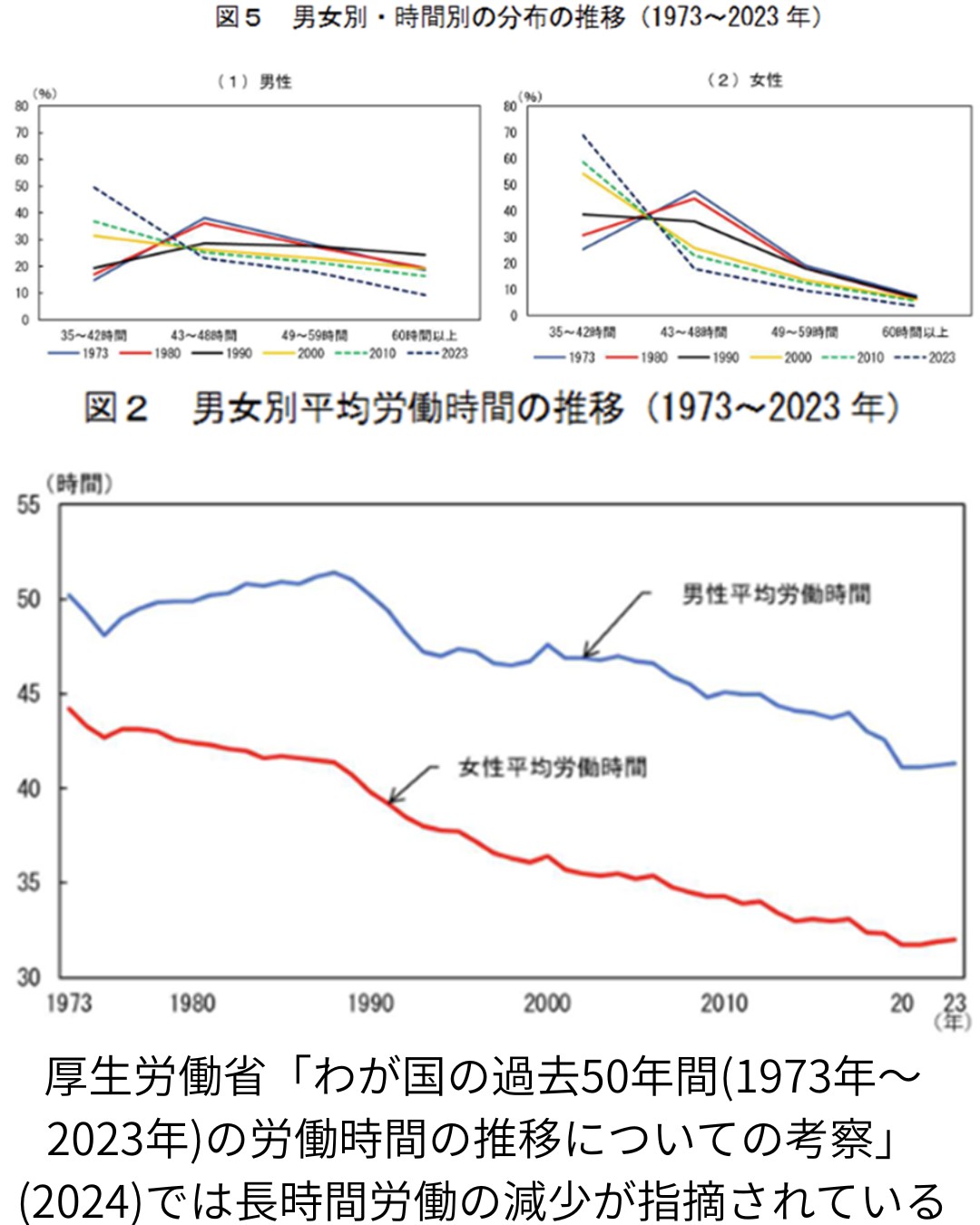

厚生労働省「わが国の過去50年間(1973年~2023年)の労働時間の推移についての考察」(2024年)では「男女を問わず、2000年以降は短時間労働者の割合が高まり、1週 60 時間以上働く長時間労働者の割合が低下している」「男性労働者については、長期的に見て1週 60 時間以上労働する者の割合が低下し、35~42 時間の層の割合が上昇している」と結論づけている。

国全体の傾向として、フルタイム労働者の長時間労働は減ってきている。日本社会の「半身」化は進んでいる。だが『なぜはた』が言うような読書量の増大は起こっていない。

「いや、『なぜはた』の主張は1900年代以降に『読書全体が減った』という話ではなくて、『自己啓発(書)の市場は増えている』だったから、労働時間が減っていたとしても、そのぶんは読書ではなく自己啓発に取られているだけだ」と言うかもしれない。

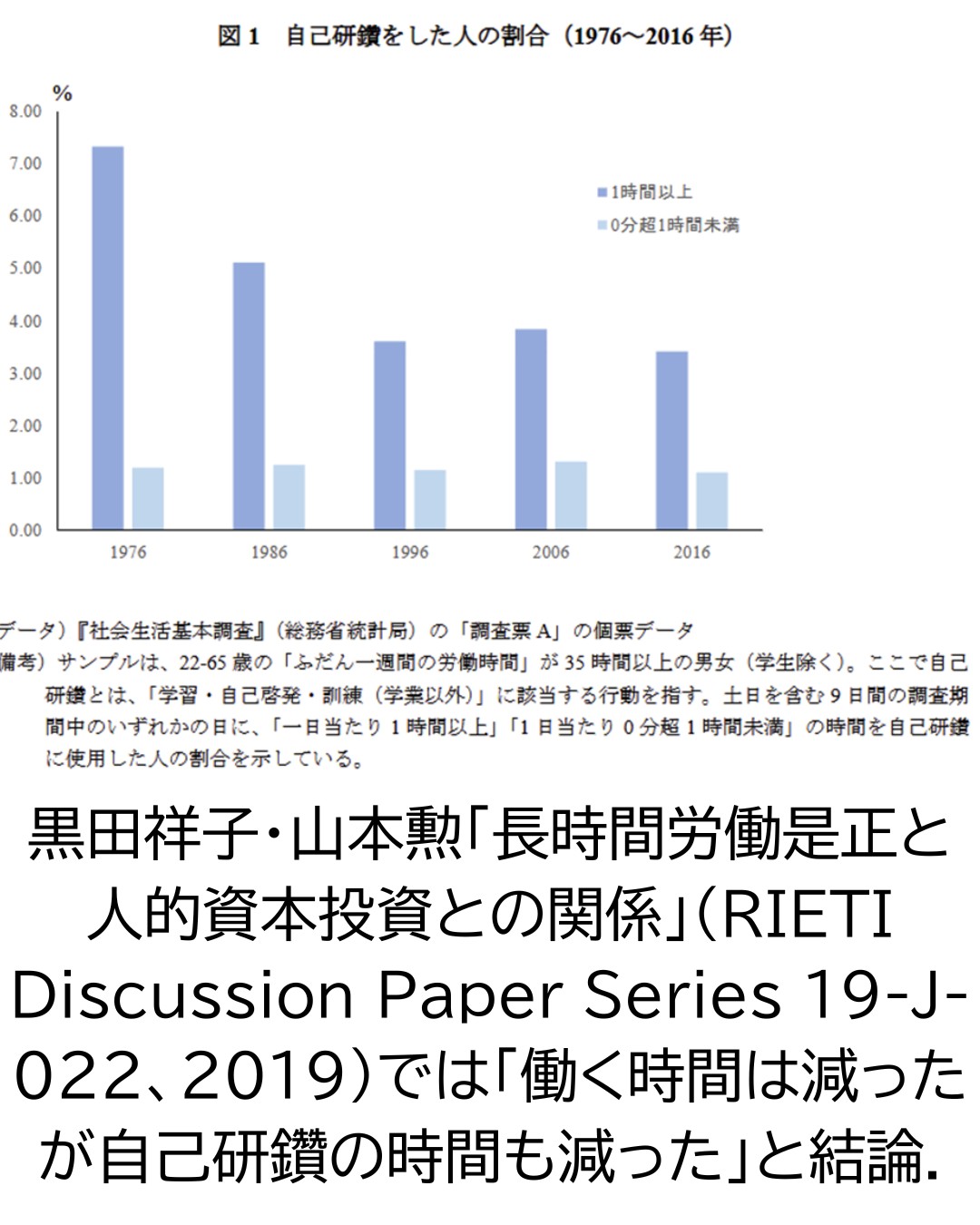

黒田祥子・山本勲「長時間労働是正と人的資本投資との関係」(RIETI

Discussion Paper Series 19-J-022、2019年)という、長時間労働が是正されたことによって自己研鑽の時間は増えたのか、減ったのかについて研究した論文がある(グラフは論文19pより引用)。

ここでは「働く時間は減ったが、自己研鑽の時間も減った」と結論づけられている。日本では「残業削減で学習が増える」効果は40歳以上にしか見られず、しかも規模は年5時間未満とほとんどないに等しい。

『なぜはた』は1990年代から自己啓発市場が爆増し、労働による自己実現に向けて時間を割き、結果、それ以外の読書が減ったかのように書いていた。しかし黒田・山本論文に掲載されたグラフを見れば一目瞭然で、そうはなっていない。

『なぜはた』では、現代日本においては「労働による自己実現」に向けて自己啓発書やインターネットサーフィンのように「読みたい」ものだけを効率的に集めるような「ノイズを除去する」「〈社会〉を遠ざける」ような「情報」摂取型の読書がさかんに行われ、対照的に「アンコントローラブル」な「ノイズ」や「他者の文脈」を含む人文書や小説などの読書が遠ざけられているとの主張がなされている。

この理屈は成り立たない。日本では自己啓発も不活発である。

法定労働時間および実際の労働時間が増えようが減ろうが、余暇時間が増えようが減ろうが、全体で見れば書籍の読書量は減りも増えもしない。少なくとも自己研鑽のための読書は減っている。そのぶん、楽しみのための読書は増えたかもしれない。だが、月平均2冊未満の書籍読書のなかでの割合が少し変わった程度にすぎない。これが日本の現実だろう。

さらに言えば「読書離れと自己啓発書の伸びはまるで反比例のグラフを描く」(138p)という『なぜはた』の主張は、

・前者の「読書離れ」が(少なくとも書籍に関しては)誤っている

・後者の「自己啓発書の伸び」に関しても重大な視点が抜け落ちている

・グラフ云々と言っているが、実際にはグラフを描けるような定量的な根拠がない

という3点の問題がある。

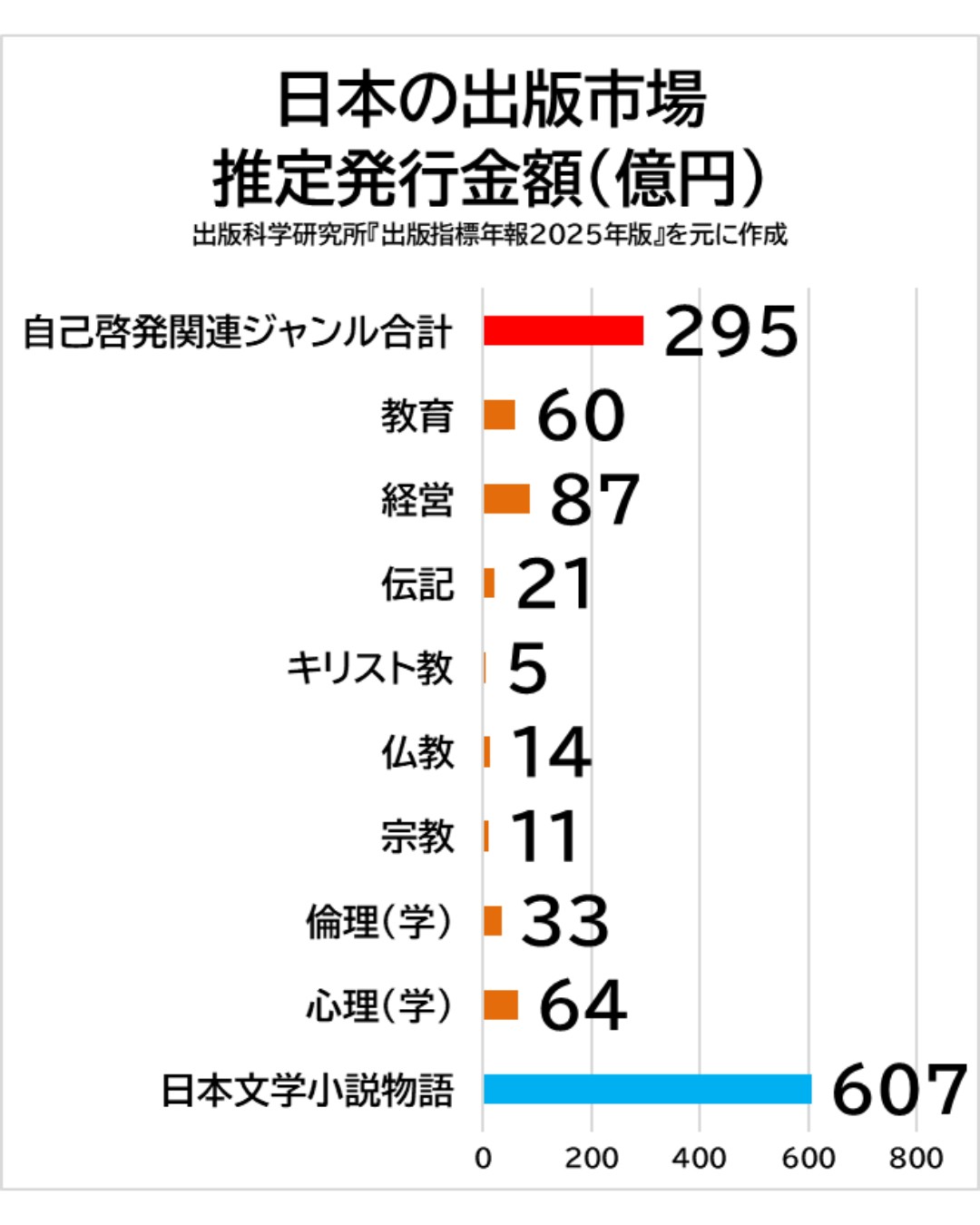

おそらく『なぜはた』は、社会学者の牧野智和が、出版科学研究所『出版指標年報』の年間ベストセラー上位における自己啓発書の冊数の割合が増えている、と言っていることを踏まえているのだと思われる。

比較的あたらしい牧野の自己啓発書研究の論文として「二〇一〇年代自己啓発書ベストセラーにみる「心の習慣」(北田暁大・東園子編『岩波講座社会学第12巻文化・メディア』岩波書店、2023年所収)がある。このなかに1990年代以前には年間ベストセラーのなかに自己啓発書(「自分自身、あるいはその考え方・行動の仕方・生き方を主眼として扱うもの」と定義)は十年間で20冊を超えることはなかったが、2000年代には37冊に増え、2010年代は77冊と増えている、とある(同書137~138p)。

これ自体は間違いではない。だが『なぜはた』のように、ここから自己啓発書のほうが文芸よりも市場が大きいかのように解釈するのは誤りだ。

まさに出版科学研究所『出版指標年報2025年版』の書籍新刊推定発行金額(推定発行金額=平均価格×推定発行部数)によれば、2024年時点で「日本文学小説物語」は607.18億円で全カテゴリで最多である(本題ではない上にややこしくなるのでひとこと触れるだけにしておくが、マンガは基本的に「書籍」に含まないというか、この統計では含まれていない)。

それに対して、自己啓発の本が含まれるであろうジャンルをすべて並べてみても、「心理(学)」63.85億円、「倫理(学)」33.31億円、「宗教」10.60億円、「仏教」13.91億円、「キリスト教」5.08億円、「伝記」21.38億円、「経営」86.64億円、「教育」60.20億円で合計294.97億円しかない。そして言うまでもなく、これらのジャンルの本のすべてが自己啓発書なわけではない。

『なぜはた』は牧野に倣ってベストセラーランキングという「上澄み」だけを見てしまったのだろう。だが、すそ野まで含めた市場全体で「小説」と「自己啓発書」のどちらが大きいのかについて見誤っている。

結果、「情報」的な読書が主流になり、「ノイズ」のある小説などの読書が不活発で低調であるかのような結論を主張してしまった。実際には自己啓発書がベストセラーランキングにいくら入ろうが、出版市場全体に占める文芸の大きさと比べれば、たかがしれている。

「実感」は強いからつい信じたくなるが、実感は必ずしも「実態」を表さない。あまりに寄りかかった議論は危険である。

実感はそれはそれで大事だし、「私はそう思わない」というひとは当然いるだろう。

しかし、マクロで見たときの動向とは必ずしも一致しない。

体感治安と実際の犯罪の検挙件数が一致しないのと同じである。

あるいは、日本ではキリスト教徒は全人口の1%程度ではないかと言われているが、個人が信仰をもつことと、約99%の人が信じていないことは両立する。

実感ベースで考えているだけでは、「本を売るには」にはつながらない。

ロングバージョンおよび続きは書籍でお読みください。

なお、これらの指摘の主眼は、同書に限らず出版業界や読書を論じる際に陥りやすい思い込みについて解説を加えていくことにある。筆者は三宅個人への人格攻撃をしたいわけではない。「近年の代表的・典型的な事例」として扱うにすぎない(最近出た『考察する若者たち』にも事実誤認等を指摘したい部分はあるが、それは本件とは関係のない、また別の話だ)。

筆者も、本を読んだり買ったりする人が増えてほしいと思っている点では三宅と同じである。そこは誤解なきようお願いしたい。

また、本題は「本を売るには」という話であって、これはその前段階の地ならしにすぎない。

三宅個人を説得することに私は興味がないし、意味もないと思っている。「作者の正解なんてくそどうでもいい」「作者の考えなんてどうでもいい」(三宅香帆『考察する若者たち』PHP新書、2025年31p、156pより。なおページ数はリフロー型電子書籍版のもの)からだ。

本題に入るにあたって「『なぜはた』にはこう書いてあったが」などと思われても話がかみ合わなくなるから、こちらはこちらで資料を提供して交通整理をしただけである(実際、講演をしていると質疑の時間に時折そういう反応があって、いちいち説明するのがたいへんだというのがこちらの事情。「その件は書いておいたから読んで判断してください」という話)。

■告知

12月16日開催

2026年1月16日開催@NBC(ナゴヤブックセンター)

NBCでは『この時代に本を売るにはどうすればいいのか』の考え方を図書館に応用するには、という話を中心的にします。

すでに登録済みの方は こちら