2022年9月~10月寄稿まとめ

バイトダンス、レコメンド技術にいち早く注目したのもすごいけどフェーズごと、地域ごとのマーケティングが非常に巧い。実はドウインを始めるときに並行して3つサービスを走らせていたなかで一番成長したという種のまき方もおもしろい。

バズりました。日本発の認知科学概念「プロジェクション」について。

アイドル論の成熟・精緻化を感じます。あと香月さんがこういう議論のアーカイブ化、あとから参照できるように言葉を残すのを志向していることに共感しましたね。僕もけっこうそういう観点で本書いている面があるので。

ブランドカルチャライズ(ローカライズ)の話。国・地域が違えばSTP4Pを改めて切り直して施策を考えないと、日本でうまくいった商品ややり方そのまま持っててもだめですよと。でも意外と「変えるな」「ローカライズしない」論者が強くて、結果、うまくいかないと。

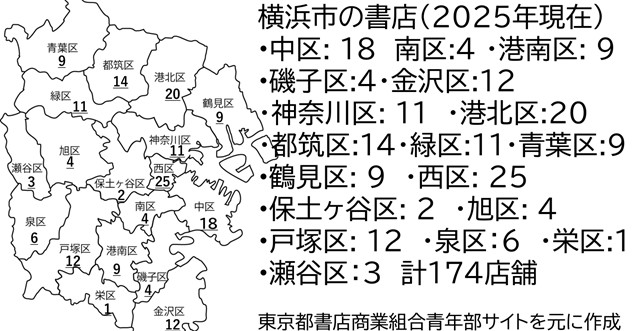

読書の与える効果の定量的な研究をしている猪原敬介氏に取材。学校読書調査と異なり「学校外」読書に限定すると小中学生の不読率は1~2割上がること、これまでは小→中、中→高の学校段階の移行で不読率が上がると言われてきたがそれだけではなくて実は徐々に学年が進むにつれて増えていっていること、不読者層と30分読む層の二峰性が見られることなど、非常におもしろい話が語られています。

小中学生と違って大学生は不読率が上がっているとよく嘆かれているのですが、そもそも大学生の数は少子化にもかかわらず今でも増えているし、入試方法も多様化しているので、かつてであれば本を読む層しか入っていなかった(入れなかった)のがそうではない人も大学生になるようになっているのだから当たり前ではという話。

CCCがやっている学校総選挙プロジェクトに関する取材。成長が見込めない後退戦においてはどちらに転ぶかわからないガラガラポンの変革よりも現状維持がもっとも望ましい選択肢になる、保守的になると。個別政策への賛否と、全体としての政治家・政党に対する信頼性は別、というのは言われてみればそうだけどなるほどなと。

家庭にも学校にも居場所がない子がネットに出会いを求める傾向にあると。

これは出版業界人には広く読んでもらいたいですね。

サイゾー2022年10・11月号でひろゆき氏になんで統一教会について積極的に発言しているのか訊きました。

ではまた

すでに登録済みの方は こちら